Amaryllis am Abend

Veröffentlicht: 20. Januar 2022 Abgelegt unter: Pflanzen | Tags: Amaryllis, Pflanzen, Winter Hinterlasse einen KommentarDie großen Zwiebeln der Amaryllis hatten nach der Blüte am hellen Fenster ausgetrieben, bis sie im Sommer auf den Balkon durften. Ab August wurden sie nicht mehr gegossen, im Oktober wanderten sie auf den Platz am Fenster zurück, um im Winter erneut zu blühen.

Theoretisch ist das ganz einfach.

Praktisch pflegen meine noch der Winterruhe, während ab Dezember in allen Geschäften blühbereite Zwiebeln stehen. Dieses Jahr war ich nicht einmal dazu gekommen, sie in hübsche Gefäße zu setzen; sie standen, scheinbar ohne sich zu rühren, im hässlichen grauen Plastikkasten am Fenster, während ihre zugekauften Kolleginnen sich bereits in schönster Pracht zeigten.

Heute habe ich sie endlich umgetopft und mich an den fleischigen Blütenknospen erfreut, die sich aus fünf von acht Zwiebeln dem Licht entgegen schieben. Die zu zeichnen, wird in den nächsten Tagen Zeit sein – heute Abend habe ich mich erst einmal einer ganzen Zwiebel gewidmet.

Angeregt ist sie Zeichnung auch durch Albrecht Risslers großartiges Buch „Zeichnen, was da so rumliegt“. Großer dicker weicher Bleistift und kein klitzekleines bisschen Farbe – da kriege ich ein bisschen Herzklopfen, ob das wohl auch wirklich geht …

Das Leuchten der Dinge

Veröffentlicht: 17. Januar 2022 Abgelegt unter: Alltag, Dinge, Herkunft, visuelles Tagebuch | Tags: 60er Jahre Ein Kommentar… dass alle uns umgebenden Dinge narrativ aufgeladen waren: ihre Geschichte seit ihrem Eintritt in unsere Familie war bekannt, gehörte zu ihnen und wurde immer wieder erzählt. Das erschwerte es, sich von ihnen zu trennen und unterschied uns noch mehr von den Trägern der Wegwerfgesellschaft, denen vor allem eines fehlte: die Fähigkeit zum ‚Lesen‘ der Bedeutung der Dinge in ihrem Leben.

Rolf-Ulrich Kunze „Das halbe Jahrhundert meiner Eltern“

Seit einigen Jahren steht der alte Schreibtisch meiner Mutter in meinem Arbeitszimmer. Kein wuchtiges Herrenzimmer-Trumm, nein, ein zierliches Möbel im jetzt wieder so modernen Stil der Mitte des 20. Jahrhunderts. Er ist mit einem honigfarbenen Holz furniert und hat unpraktische, spitz zulaufende, schwarz lackierte Metallfüße. Im Universum meiner Wohnung nahm er einen eher ungeliebten Platz ein: hierhin setzte ich mich für Buchhaltungsangelegenheiten, Amtskorrespondenz und all jenen anderen halbprivaten Schreib- und Zettelkram, den man so gern vor sich herschiebt.

In der letzten Woche habe ich begonnen, das Arbeitszimmer aufzuräumen und mich dabei zuerst dem Raum rund um den Schreibtisch zugewandt. Ich habe das Büroklammergerümpel und die gelben Zettelchen in eine Schublade verbannt und den alten Brieföffner meiner Mutter (warmtoniges Holz in einer leichten, feinpolierten Holzschale) aus einer entlegenen Kiste geholt.

Die fünf bis sieben nichtschreibenden Kugelschreiber kamen in den Müll, wurden durch zwei funktionierende Verwandte ersetzt, um in einer Birkenholzschachtel (von schöner Honigfarbe, was sonst) anstelle des alten Senfglases ihr neues Zuhause zu finden. Bleiben durften der geschliffene graue Ammonit (dessen Bedeutung zu erläutern hier nicht der Ort ist) und die Schutzmantelmadonna, die mir einst ein leider vor vielen Jahren verlorener Freund geschnitzt hatte und die ich vor langer langer Zeit mir selbst zur Ermutigung bemalte. (Wusste ich damals noch nicht, dass Madonnen blaue Mäntel tragen?)

Und dann sind da natürlich noch die Computermaus, handschmeichelnd und nützlich, wenn auch leider nicht von der Haltbarkeit ihrer Nachbarn, und das warme Licht, das keineswegs von einer Kerze kommt, sondern aus modernen LEDs, deren Lichtfarbe und Helligkeit sich meinen Bedürfnissen anpassen lassen. In diesem Fall dem der Erinnerung: Willkommen in der Gegenwart.

Zeichne …

Veröffentlicht: 14. Januar 2022 Abgelegt unter: Dinge, Mixed Media, Tiere, visuelles Tagebuch | Tags: Kaffee, Ratte, Tiere Hinterlasse einen Kommentar… mit einem ungewohnten Werkzeug.

… etwas, das du gerade gegessen hast oder noch essen willst.

… ein personifiziertes Objekt.

Zum ersten Mal hangele ich mich an einer Themenliste entlang. Es gibt in der Kunstwelt diverse „Challenges“, zeitlich begrenzte Aktionen, bei denen Techniken und Themen vorgeschlagen werden: #EverydayinMay #Inktober oder #OneWeekHundredPeople , um nur einige zu nennen. Bisher hatte ich stets so wenig Zeit, dass ich froh war, nach meinen eigenen Wünschen zeichnen zu können. Nun bin ich ein paar Wochen zu Hause und habe mich für einen „Täglich-Zeichnen“-Kurs angemeldet. Zu dem gehört, neben Anleitungen und Videos, auch eine 30-Tage-Liste. Da der Kurs sich an Illustratoren wendet, wird vieles, für mich ungewohnt, aus der Imagination oder von Fotovorlagen gezeichnet. Ich habe beschlossen, mich darauf einzulassen und zumindest einen Teil der Aufgaben „abzuarbeiten“. (Nein, ich werde nicht alle dreißig hier zeigen.)

„Zeichne etwas Menschengemachtes.“ Das sollte einer Bewohnerin des Anthropozäns nicht schwer fallen, es steht genug davon rum. So hätte es sein können, dass die Auswahl schwer fallen würde. Doch da war sie auch schon, die perfekte Lösung für ein Problem, von dem man bis eben nicht wusste, dass man es hat: Eine in Brasilien handgefertigte, mechanisch betriebene Espresso-Maschine.

„Zeichne dein Lieblingstier.“ Mmmh, niedliche Miezekatze? Treuer Hund? Kluger Vogel? Ich habe mich für die ordensgeschmückte schlaue Minensuchratte Magawa entschieden, die gerade im hohen Rattenalter von acht Jahren verstorben ist. Da diese Meldung gerade durch die Medien ging, war das Netz voller Fotos.

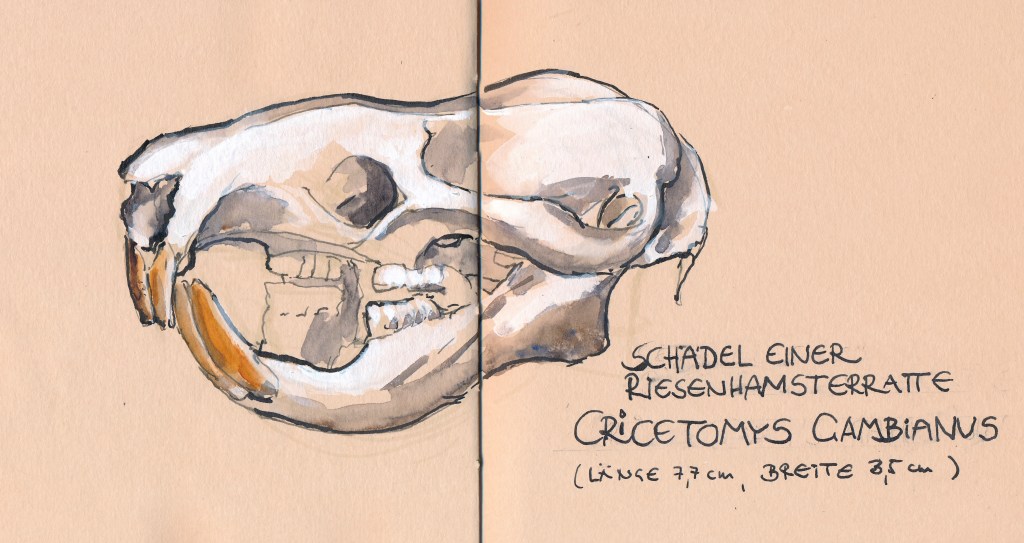

„Zeichne die Skelettstruktur deines Lieblingstiers.“ Hier waren die Bilder schon deutlich knapper. Zumal es sich bei Magawa nicht um eine Haus- oder Wanderratte gehandelt hatte, sondern um eine Riesenhamsterratte. Von einem ganzen Skelett fand ich nur zwei Bilder in schlechter Auflösung; die machten mir wenig Lust, zeichnend Knöchelchen an Knöchelchen zu reihen. (45 cm Schwanz!) Beim Schädel sah es besser aus; ja, es gibt eine Seite namens „skullsunlimited.com“, auf der auch Magawas Verwandte in schönster Auflösung und gut ausgeleuchtet abgebildet waren.

Diese schöne Ausleuchtung machte es nicht ganz leicht, die dreidimensionale Struktur zu erfassen. Ich freute mich, dass meine Zeichnung am Ende räumlicher wirkte als das Foto und ich weitgehend verstanden hatte, was ich sah.

Blick zurück nach vorn

Veröffentlicht: 1. Januar 2022 Abgelegt unter: Allgemein, Herkunft, Ink&Wash | Tags: Oranienburg, Tiere Hinterlasse einen KommentarDie Fotografie, nach der dieses Bild entstand, wurde vermutlich im Frühsommer 1962 aufgenommen, im Garten eines Hauses an der Havel in Oranienburg. Es zeigt meinen Urgroßvater Friedrich Glaser, geboren 1888, vielleicht an seinem 74sten Geburtstag, mit dem kleinen Mädchen, das ich war, und einem namenlosen Huhn. Das Mädchen ist zwei Jahre alt und wird sich später noch entfernt an die Hühner erinnern, die bald darauf nur noch als Geruch in dem alten Gartenschuppen wohnten.

Trat man vor die Tür des Hauses meiner Urgroßeltern, stand man am von Linden beschatteten Havelufer, hinter der Straßenbrücke sah man das Oranienburger Schloss. Das Haus, ein billiger Ziegelbau, war Teil des „Fischerviertels“, dessen Häuschen selbst mir als Kind winzig erschienen. Sie umschlossen Höfe mit Gärten, in denen es feucht nach dem Fluss roch. Das alles ist bereits in den 80ern abgerissen worden, nur die Linden sind stehen geblieben.

Vor zwei Jahren hatte ich, ebenfalls nach einem Foto, ein Porträt meiner Urgroßmutter gezeichnet. Trotz guter Vorsätze führte ich die Serie nicht fort. Nun, auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für meine Kinder, war es so weit. Fertig geworden ist es erst zum Jahreswechsel und weitet den Blick über das vergangene Jahr hinaus, zurück bis ins 19.Jahrhundert.

Höchste Eisenbahn

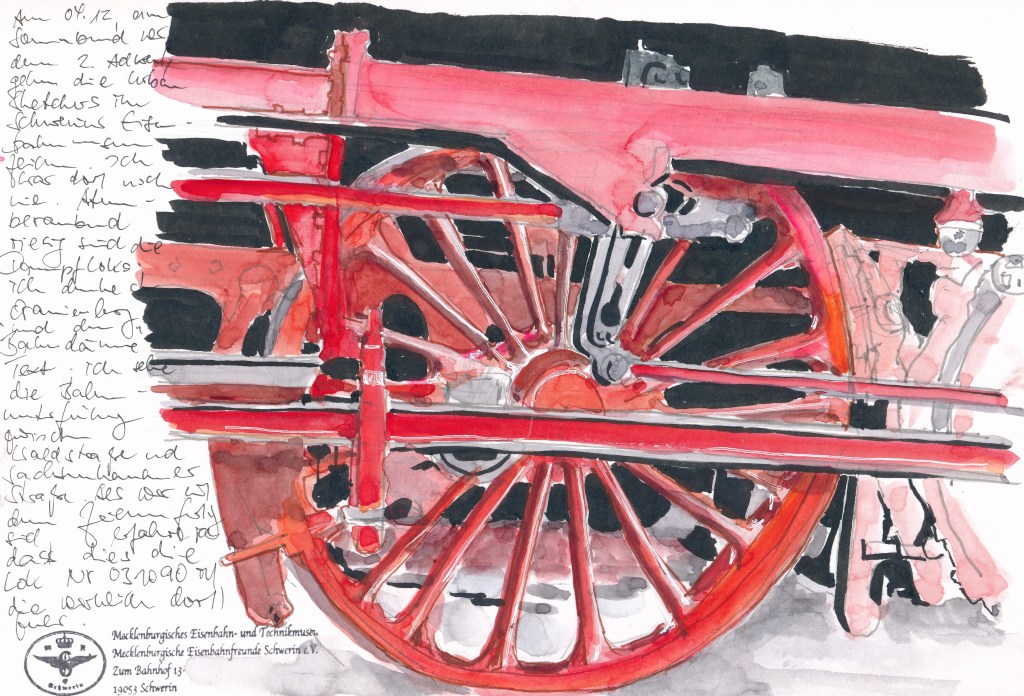

Veröffentlicht: 5. Dezember 2021 Abgelegt unter: #uskschwerin, Herkunft, Urban Sketching | Tags: 60er, Oranienburg, Schwerin, Zug fahren 3 KommentareDie Schweriner Urban Sketchers hatten nach einem Ort gesucht, wo sie vor Weihnachten noch einmal „unter Dach“ und dennoch an weitgehend frischer Luft zusammenkommen könnten – und waren beim Schweriner Eisenbahnmuseum fündig geworden. So saßen wir bald der schönsten aller Loks zu Füßen, einer riesigen Dampflok mit der Nummer 031090. Was fehlte, war der Geruch nach Kohlenrauch – die Loks in der Halle sind schon so lange außer Dienst, dass sich davon nichts mehr gehalten hat. Ein frisch befeuertes Kohleöfchen hätten wir auch genommen, denn es wurde bald empfindlich kalt, so dass selbst die hartnäckigsten Vor-Ort-Zeichnerinnen zu Hause koloriert haben.

Die Geschichte dieser Lok lässt sich anhand ihrer individuellen Nummer nachlesen, und sie ist erstaunlich. 1982 sollte sie verschrottet werden – spezielle Stahlsorten in ihrem Innern weckten Begehrlichkeiten – und wurde von engagierten Eisenbahnern jahrelang in abgelegenen Lokschuppen versteckt; nach er Wende interessierten sich betuchte Sammler für das schöne Stück, und das Spiel ging weiter. Erst im Jahr 2000 wurde sie endlich unter Denkmalsschutz gestellt.

Als ich den Lokschuppen betrat, erinnerte ich mich zuerst an meine Kindheit in Oranienburg. Wie oft war ich, ein kleines Mädchen an der Hand ihrer Oma, an Bahndämmen entlang und durch Unterführungen gegangen, über uns donnernde Schnell- und endlose Güterzüge auf dem Weg nach Norden, Richtung Stralsund, und vielleicht noch weiter über Sassnitz nach Schweden, ins Unerreichbare, alle gezogen von Dampfloks. Vermutlich habe ich auf dort auch genau diese Lok einmal gesehen – denn sie fuhr viele Jahre lang auf eben der Strecke.

Nagori

Veröffentlicht: 3. Dezember 2021 Abgelegt unter: Mixed Media, Pflanzen, visuelles Tagebuch | Tags: Gemüse, visuelles Tagebuch Ein KommentarNagori – wörtlich „der Abdruck der Wellen“ – bedeutet auf Japanisch so etwas wie „die Sehnsucht nach der von uns gegangenen Jahreszeit“. Nagori ist das Gegenteil von Lebkuchen im September, von Erdbeeren im Winter, es blickt zurück auf eine bewusst gelebte Saison, die nun in die nächste übergeht – „Wie häufig wird es jetzt November“ dichtete einst Eva Strittmatter.

Letzten Sonnabend, am Vortag des Ersten Advent, habe ich in Kürbissen geschwelgt. Auf dem Markt hatte ich noch einen und noch einen Kürbis in meinen Einkaufstrolley gepackt – „Nehmse doch den großen, der Preis geht nach Stück!“ und die nette Gemüsefrau mit der Eröffnung verblüfft, dass ich so viele Kürbisse eigentlich gar nicht brauche. Aber wer kann schon bei dem wunderschönen weißschaligen „Flat White Boer“ widerstehen? Oder bei einem blauen Hokkaido?

Da liegen sie nun, dekorativ angeordnet und ergänzt um die farblich und saisonal passende Physalis, die meine Zeichenfreundin zu diesem gemütlichen Nachmittag mitgebracht hatte. (Die Schrift und das Datum kamen ein paar Tage später, als ich noch ein paar letzte Schatten und Lichter angebracht habe.)

Während ich noch den Blick auf die Kürbisse gerichtet hielt, ging still und leise der 1.Advent vorbei – und ich musste mich sputen, um mit Kranz, Kerzen und Engelchen nicht zu spät zu kommen. Deren Saison hat gerade angefangen, und mit ihr die von Pfeffernuss und Mandelkern, an denen ich nun guten Gewissens knabbere, während ich an diesem Text schreibe.

Super extra Kardamom

Veröffentlicht: 13. November 2021 Abgelegt unter: Allgemein, visuelles Tagebuch | Tags: Bollhagen, Bulgarien, Kaffee, visuelles Tagebuch 3 KommentareAn einen hellen Abend im Hochsommer, es war schon ziemlich spät, wollte ich auf einem Spaziergang noch etwas Kaffee für den nächsten Tag kaufen. Am Weg lag ein kleiner syrischer Laden; ich stieg die paar Stufen zu dem engen und bis unter die Decke vollgestellten Raum im Souterrain hinab. Es brauchte ein bisschen, bis ich mich verständlich machen konnte: ich wollte den Kaffee keineswegs gleich vor Ort trinken, sondern zu Hause kochen. Schließlich verließ ich das Geschäft mit einem goldfarbenen Päckchen.

Erst zu Hause sah ich das Kleingedruckte: „Super extra Kardamom“ – das würde eher keinen Frühstückskaffee in der großen Tasse abgeben. Ich las nach, wie man arabischen Kaffee zubereitet und freute mich, endlich das kupferne bulgarische Stielkännchen bestimmungsgemäß verwenden zu können: Kaffee ins Kännchen, heißes Wasser aufgießen und auf dem Herd mehrmals aufwallen lassen. Und ich lernte dazu: in Bulgarien hatte man den Kaffee seinerzeit auf türkische Art mit Zucker zusammen aufgekocht, dieser hier bleibt ungesüßt. (Ich lernte auch, dass dieser Vorgang Aufmerksamkeit braucht, sonst ist der Kaffee ganz schnell auf der Herdplatte.)

Ich war begeistert! Mit ein paar Datteln oder etwas süßem Gebäck dazu wurde es eine perfekte Nachmittagsfreude, ein kleines, nicht zu oft zelebriertes Ritual mit Kupfertablett und Mokkatasse. (Ja, Mokka und nicht Espresso, aus einem praktisch nie genutzten kleinen Bollhagen-Service, das meiner Sammelleidenschaft gedankt ist.)

Gestern war es mal wieder soweit, zu Feier eines freien Freitags gab es den Kaffee, und nach dem endgültigen Zuklappen der Schweizer Reisebücher konnte ich endlich ein neues Zeichenbüchlein beginnen. Ich hatte es noch vom letzten Jahr her liegen; die graue Variante hatte mich seinerzeit wenig überzeugt, und im Frühjahr behagte mir das herbstliche Braun nicht. Nun geht es schon auf den Winter zu, und ich freue mich auf den warmen Farbton.

Rückblick V und Schluss – durch das Prättigau

Veröffentlicht: 31. Oktober 2021 Abgelegt unter: Allgemein, Bewohntes Gelände 10 | Tags: Pilgerweg, Schweiz, Tiere 3 KommentareNach dem Ruhetag in Malans und Chur wanderte ich das Tal der Landquart, das Prättigau, hinauf. Von Chur aus hätte mich eine eine attraktive Wegführung als „Graubündner Jakobsweg“ meinem Ziel näher gebracht – ich würde später auf ihn stoßen – , doch war ich realistisch genug, auf allzu alpine Streckenführungen zu verzichten. Je weiter sich der Weg vom Talausgang entfernte, desto hübscher wurden die Dörfer; in einem der schönsten, Jenaz, hatte ich das erste Nachtquartier. (Für die Hochdeutschen unter der den Lesern und Leserinnen: all diese Ortsnamen auf „-az“ und „-ans“ werden auf der zweiten Silbe betont – und klingen so immer ein bisschen nach „Rabatz“).

Der alte Ortskern von Jenaz zieht sich etwas erhöht den Hang hinauf und besteht aus Holzhäusern, die mit z.T. sehr aufwändigen Inschriften geschmückt sind.

Ich hatte an diesem Tag – hach, endlich! – viel Zeichenzeit, da die Gehstrecke kurz war. Ich beließ es dennoch bei der linearen Verzeichnung und widmete mich erst einmal eine Stunde den Kühen auf der Weide.

Der nächste Ort, Fideris, etwas höher auf einer Sonnenterrasse über dem Tal gelegen, war eine Überraschung: noch einmal schöne Häuser, doch sahen sie ganz anders aus, typische mit Steinfassaden verkleidete Engandinerhäuser, wie ich sie in der letzten Gehwoche im Unterengadin noch sehr viel sehen würde.

Das Dorf Fideris war im Dreißigjährigen Krieg – in den sogenannten „Bündner Wirren“ – unzerstört geblieben, so dass diese Häuser im Kern knapp tausend Jahre alt sind. Vorn rechts angedeutet habe ich den „Volg“, den Dorfkonsum, ein beneidenswertes Stück Schweizer Infrastruktur, das mir die Reise immer mal wieder erleichtert hat. (Und in dem es, wie man sieht, sogar Konsummarken gibt.)

Am letzten Prättigauer Gehtag war die Strecke wieder länger, so dass ich mich auf diese Skizze eines Meisterwerks der Ingenieurskunst beschränkt habe. Es war ein schönes Wandern, der Weg an der Landquart entlang sanft ansteigend bis zum alten Skiort Klosters. Dort stieg ich in die Rhätische Bahn, die mich durch den Tunnel ins Unterengadin brachte. Die Bilder aus dem Unterengadin und dem Val Müstair habe ich schon gezeigt – so dass meine kleine „Rückblick“-Serie hier endet.