Treffurt

Veröffentlicht: 2. Oktober 2023 Abgelegt unter: Allgemein, Architektur, Reiseskizzen | Tags: Fachwerk, Renaissance, Thüringen, Werra Hinterlasse einen KommentarAls ich im Frühjahr diesen Jahres mit dem Rad die Werra entlang nach Westen und Norden fuhr, war ich nicht auf die Dichte an schönen Orten gefasst gewesen, wunderbare alte Ortskerne musste ich ungezeichnet, ja fast ungewürdigt an mir vorüberziehen lassen.

Treffurt mit seinem perfekt erhaltenen Ortsbild ist einer von diesen Plätzen, vielleicht der schönste. Das Städtchen zieht sich malerisch einen steilen Hang hinauf, der von einer mittelalterlichen Burg gekrönt wird. Es gab keine Kriegsschäden. Später lag der Ort im Grenzgebiet der DDR zu Westdeutschland und war damit weitgehend von der Welt abgeschnitten. Nach der Wende begann die Deindustrialisierung der ohnehin strukturschwachen Region; junge Menschen im erwerbsfähigen Alter wanderten ab.

Heute, an einem Montag und Brückentag, hätte die Stadt auch von einer Dornröschenhecke umgeben sein können, so still war sie.

Zeichenmotive gab es die Hülle und die Fülle, die Wahl war, wie so oft, vom Lichteinfall bestimmt. So kam ich zum „Pfuhlshof“, der schön im Streiflicht lag; gegenüber ein schattiger Hauseingang.

Was ich nicht erwartet hatte: eine zeichnende Person war hier ein Ereignis! Ich glaube, ich bin noch nie so oft angesprochen worden. Die Bewohnerin des Hauses, auf dessen Stufen ich saß, brachte mir einen Kaffee (es entwickelte sich daraus ein sehr schönes Gespräch), die Dame von gegenüber kam, ein älterer Herr, der den Laden der Fotografin hinter mir leider so verschlossen fand wie fast alles in Treffurt, ein Radfahrer und noch einer …

Für den Nachmittag hatte ich mir das Rathaus vorgenommen. Es wird von einem mehrgeschossigen, in Fachwerk ausgeführten Turm dominiert, der eher groß ist als schön.

Während ich visierte und maß und strichelte (ich brauchte zwei Anläufe), hatte ich immer mal einen Blick für die Szenerie übrig, die — unterhalb des Turms und den dort aufgestellten großen Sonnenschirmen— seltsam genug war: Das Eiscafé zu den Schirmen ist montags die einzige Einkehrmöglichkeit vor Ort, es war warm, fast heiß und ein Brückentag an einen beliebten Fernradweg. Das Eiscafé wird mangels Personal vom Inhaber allein betrieben, man holte sich Kaffee und Eisbecher mit Tablett von der Theke ab — was in einem Ein-Mann-Betrieb entsprechend dauerte.

Die Leere und Stille des Ortes ergaben zusammen mit der Herbsthitze, den schlangestehenden Touristen und dem seltsamen Turmgebäude ein verfremdetes Gefühl, etwas zwischen Coronasommer und surrealistischem Film …

Fachwerk satt

Veröffentlicht: 16. Mai 2023 Abgelegt unter: Allgemein, Reiseskizzen, Werra-Weser 2023 | Tags: Fachwerk, Oberweser, Renaissance, Weserradweg Hinterlasse einen KommentarHameln ist als „Rattenfängerstadt“ in die deutsche Geschichte eingegangen. Die Sage vom flötenspielenden buntgekleideten Fremden, der mit seiner Flöte erst die Ratten aus der Stadt lockte und später, um den vereinbarten Lohn geprellt, auf eben diese Weise alle Kinder entführte, wurde vielfach nach- und umerzählt. Im heutigen Hameln begegnet man dem Flötisten und den Ratten überall, auf Stadtplänen und Wirtshausschildern, sogar auf dem Bogen einer Fußgängerbrücke sitzt eine dicke Ratte.

In der Zeit, als die Sage zuerst aufgeschrieben wurde, im ausgehenden Mittelalter, war Hameln eine reiche Stadt; die am Handel entlang der Weser gut verdiente. (Wie mag der Fluss ausgesehen haben in einer Zeit, in der nicht nur ein paar Freizeitkanus darauf fuhren?)

Die reichen Kaufleute bauten sich große und prächtige Häuser aus reich verziertem Fachwerk oder gleich ganz aus Stein, der Ausdruck „steinreich“ kommt daher. Das Ergebnis ist als „Weserrenaissance“ in die Geschichte eingegangen.

Am Ankunftsabend wage ich mich zum Warmwerden erst einmal an eine lineare Skizze.

Diese beiden prächtigen Häuser beherbergen heute das Hamelner Stadtmuseum. Das „Stiftsherrenhaus“ ist aus Fachwerk voller überbordender Schnitzereien; die Balkenköpfe sind mit Masken und figürlichen Reliefs bis hin zu ganzen Szenen verziert. Das „Leisthaus“ daneben, ein Steinhaus, treibt den Figurenschmuck noch ein bisschen weiter.

Am Abend setze ich mich auf den Pferdemarkt und zeichne noch ein Haus, das namenlose und leerstehende „Haus Pferdemarkt 10“ (dessen Leerstand u.a. an den aus der Zeit gefallenen Dachantennen erkennbar ist.)

Wilsnackfahrt

Veröffentlicht: 21. Oktober 2022 Abgelegt unter: Allgemein, Herbstreise 2022, Reiseskizzen, Urban Sketching | Tags: Backsteingotik, Gotik, Mittelalter, Pilgerweg, Renaissance, Urban Sketching, Wallfahrtskirche 2 KommentareEin jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.

Prediger 3,1

Nach zwei geruhsamen Fahrradtagen entlang der Elbe verbrachte ich einen Tag in Bad Wilsnack. Bahnfahrende kennen den Ort als Station an der Regionalstrecke Berlin-Schwerin, aber sonst? Wer weiß schon, dass Wilsnack im ausgehenden Mittelalter ein Pilgerort von überregionaler, ja internationaler Bedeutung war? In Nordeuropa war es einhundertfünfzig Jahre lang Santiago ebenbürtig.

Verehrt wurde nicht der Heilige Jakobus, sondern ein sogenanntes Blutwunder. Das Dorf Wilsnack war 1383 im Rahmen einer Fehde niedergebrannt worden – eine üble und weit verbreitete Angewohnheit kleinadliger Wichtigtuer. Als man in den Resten der Kirche nach Verwertbarem stocherte, fand man drei unversehrte und blutende Hostien – so geht die Legende. Ob es hier einen bakteriologischen Hintergrund gab oder der Ortspfarrer sich die Geschichte schlichtweg ausgedacht hatte, um dem Wiederaufbau seiner Kirche aufzuhelfen, lässt sich heute nicht mehr klären; erwiesen ist, dass bald diverse Wunder geschahen und und die Angelegenheit schnell an Tempo gewann.

Eine Pilgerfahrt wurde im Mittelalter nicht zu Selbstfindungszwecken unternommen. Meist versuchte man, etwas für sein Seelenheil zu tun – nichts fürchtete der mittelalterliche Mensch so sehr wie die Strafen der Hölle. Durch Pilgern konnte man die Chance auf einen guten Ausgang verbessern. Es war also häufig etwas, das wir heute vielleicht als Buße bezeichnen würden, selbst- oder fremdverordnet. Letzteres kam häufig vor, bei schweren Straftaten wie Totschlag ebenso wie bei Wirtshausrandale oder ähnlichem. Die Pilgerfahrt wurde angeordnet wie heutzutage zwanzig Tagessätze.

Entsprechend ruppig wird es vermutlich in den Pilgergruppen zugegangen sein. (Es gab natürlich auch „ordentliche“ Pilger.) Ein besonderes Phänomen war das „Wilsnacklaufen“, Züge von meist sehr jungen Menschen, die an Massenhysterie denken lassen, an „Kinderkreuzzüge“ und vor allem daran, wie wenig wir über das Mittelalter wissen.

Die Einnahmen aus all dem erlaubten bald den Bau einer neuen schönen Wallfahrtskirche, und als im 15.Jahrhundert zehntausende Pilger kamen, legte man noch einmal nach und erweiterte den Bau noch einmal – bis die Reformation dem Spuk ein Ende machte. Da stand er nun, ein riesiger halbfertiger turmloser Kasten, der erst 1591 mit einem Renaissance-Giebel verschlossen wurde. Bald darauf begann der Dreißigjährige Krieg, an dessen Ende Wilsnack fast entvölkert war.

Im Laufe der Jahrhunderte entsann man sich der Kirche, renovierte und restaurierte nach dem Geschmack der jeweiligen Zeit. Von außen wirkt sie intakt, wenn auch nicht besonders harmonisch; im Innern auf eine angenehme Weise provisorisch. Es gibt in dem riesigen Gebäude mehrere kleine Ausstellungsinseln, Kinderbastelecken, Büchertische; keine Bänke, sondern einfache Veranstaltungsstühle und von denen auch nicht so viele. Ich fühlte mich willkommen geheißen.

In einer Wandnische stehen die Originale einiger alter Statuen von der Außenseite der Kirche, die man durch neue Kopien ersetzt hat. Diese hier rührten mich an: „Christus als Weltenherrscher“ und „Maria Himmelskönigin“, beide verrußt, beschädigt und auf Augenhöhe gebracht – – – Es waren zwei meditative Stunden, die ich vor ihnen zubrachte, im Angesicht ihrer Fragilität und Größe.

Altmark II – Tangermünde

Veröffentlicht: 15. Februar 2022 Abgelegt unter: Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Altmark, Gotik, Renaissance 2 KommentareVon allen schönen Altmarkstädten ist Tangermünde wahrscheinlich die schönste. Hoch ragen die Stadtmauern über die Flussniederung und schützen die Stadt wie eh und je vor Hochwasser. Auf der Landseite sind nur die Wallanlagen erhalten geblieben und bieten einen Blick auf die gewaltigen alten Tore.

Eines dieser Tore hatten wir uns als erstes zum Zeichnen ausgewählt. Zu unserer Freude schien wiederum die Sonne und der Zeichenplatz lag im Windschatten.

Trotzdem hatten wir danach das Bedürfnis, uns ins Warme zu setzen und fanden einen gemütlichen Platz im „Lehrerwohnzimmer“ der „Exempel-Gaststuben“.

Danach noch schnell in die Stephanskirche, denn die würde bald schließen. Zu einem Rundgang kam ich nicht mehr, denn als ich den kanzeltragenden Mose sah, war es um mich geschehen – den musste ich zeichnen! Wenigstens für eine lineare Skizze hat es noch gelangt, die Schatten kamen zu Hause.

Die Kanzel ist ein Meisterwerk der Spätrenaissance, das uns ahnen lässt, was aus der Kultur Mitteleuropas hätte werden können, wenn nicht der Dreißigjährige Krieg darüberhin gewalzt wäre. Auch Moses seltsam verkrüppelte Hände sind eine Kriegsfolge – Soldaten, die in der Kirche untergebracht waren, haben daran ihre Kräfte ausgelassen.

Die Hörner haben sie dem Mose nicht abgeschlagen, und sie sind hier auch nur diskret dargestellt. Dass Moses in vielen Kirchen mit Hörnern dargestellt wird, beruht auf einem Übersetzungsfehler aus dem Hebräischen: ursprünglich waren es „Strahlen“, die von seinem Kopf ausgingen, als er nach seiner Gottesbegegnung vom Berg wieder herunter kam.

Und, ja, als ich wieder zu Hause war und das Bild anschaute, sah ich auf einmal einen E-Gitarristen sich in typischer Pose tief über sein Instrument beugen …

Altmark

Veröffentlicht: 14. Februar 2022 Abgelegt unter: Alltag, Reiseskizzen, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Altmark, Gotik, Handarbeit, Renaissance, Urban Sketching, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen Kommentar„In the middle of nüscht“ sagen die Altmärker zärtlich, wenn sie gefragt werden, wo sie leben. Hand aufs Herz: von Stendal haben wir vielleicht mal gehört, wenn von umgeleiteten Zügen die Rede war, aber von den Hansestädten Salzwedel, Tangermünde, Osterburg, Werben … ? Von einer schier unglaublichen Dichte an romanischen Dorfkirchen, von hoch über der Elbe aufragenden Backsteinmauern, die besterhaltene mittelalterliche Stadtkerne einschließen?

Am letzten Wochenende habe ich eine Freundin besucht, die genau dort lebt. Wir haben in der ersten Vorfrühlingssonne zeichnend draußen gesessen, uns danach im Café aufgewärmt und natürlich ausgiebig geplaudert. (Hat hier einer „geschnattert“ gesagt?)

Das Bild vom Ratskeller wollte ich zuerst verwerfen, weil ich vor lauter Gespräch die Gewölberippen verwechselt hatte. Dann aber entschloss ich mich zu einer Reparatur, habe aber dann doch nicht alles perfekt fertig gestrichelt.

Kleines Glück im Eis

Veröffentlicht: 30. Mai 2020 Abgelegt unter: Allgemein, Artist Journal, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Backsteingotik, Café, Gotik, Kuchen, Mecklenburg, Renaissance, Wismar Ein KommentarAls ich am 11.Mai nach Wismar fuhr, hatten über Nacht die Eisheiligen begonnen. Ein eisiger Wind fegte den Himmel blau und bog die Bäume, an Zeichnen im Freien war kaum zu denken. Ich hatte mir dieses Mal St.Nikolai mit ihren zahlreichen Seitenkapellen, Altären und anderen Ausstattungsstücken vorgenommen. Am Ende entschied ich mich für ein Detail des riesigen Triumphkreuzes, das nach seiner Sicherung aus der einsturzgefährdeten Wismarer Georgenkirche hierher gekommen war.

Das Medaillon, etwa einen halben Meter hoch, bildet den unteren Abschluss des Kreuzes und symbolisiert den Evanglisten Matthäus. Beim Nachlesen habe ich erfahren, dass dies kein Engel, sondern ein „geflügelter Mensch“ ist – in Analogie zu den geflügelten Tieren der anderen drei Evangelisten (der bekannteste dürfte der geflügelte Markuslöwe sein, der später zum Wahrzeichen von Venedig wurde.)

Nachdem ich noch zwei Runden im Wind um die Kirche gedreht hatte, verabschiedete ich mich endgültig von der Idee, draußen zu zeichnen. Schon auf dem Hinweg hatte ich das „Café Glücklich“ ins Auge gefasst, und glücklich fand ich dort einen Platz am Fenster, einen heißen Kaffee und ein Stück luftig-leichter Torte.

Der Blick aus dem Fenster fiel auf das „Schabbellhaus“, das Wismarer Stadtmuseum, und ich versuchte mein bestes, mich bei der üppigen Renaissance-Fassade nicht mit Details aufzuhalten.

Am Abend war ich dann so gut „eingezeichnet“, dass ich am Rande einer Plauderei bei Freunden noch den Fleiderstrauß auf dem Tisch einfangen konnte.

Von Meßkirch nach Wald

Veröffentlicht: 9. November 2019 Abgelegt unter: Bewohntes Gelände, Bewohntes Gelände 9, Reiseskizzen, Urban Sketching | Tags: Bodensee, Engel, Oberschwaben, Pilgerweg, Renaissance Ein KommentarZuerst fielen mir die Vögel auf den Antennen auf. Wann hatte ich zuletzt Antennen auf einem Dach gesehen? Das Haus darunter bemerkte ich später, als ich meinen Rundgang durch die überschaubare Innenstadt von Meßkirch beendet hatte. Ein Haus, das aussah wie die Abrisshäuser, in denen wir als Greifswalder Studenten gelebt hatten, in einer fernen, sagenhaften Zeit, in der ein Klohäuschen auf dem Hof zwar nichts Tolles, aber auch nichts Spektakuläres war.

Das Haus, dieses Meßkircher Haus, war seit der Plumpsklo- und Antennen-Zeit sichtlich nicht umgebaut worden, doch war es auch nicht gänzlich verfallen. Auf der kleinen Treppe, die zu Tür und Toilettenanbau führte, sah ich einen Oleander im Topf und eine ganze Batterie an Gießkannen – jemand nutzte diesen Ort. Wer, das bekam ich leider nicht heraus, doch ich nahm mir bis zum Dunkelwerden Zeit für Fensterbänke, Fachwerk und bröckelnden Putz. Zu Hause bin ich dann noch einmal mit Farbe darüber gegangen.

Am nächsten Morgen wandte ich mich der erhaltenen Architektur zu. Das Meßkircher Rathaus hatte ich schon den ganzen Morgen aus meinem Zimmerfenster betrachtet, und als die Putzfrau kam und ich ausziehen musste, setzte ich mich auf die Treppe darunter und zeichnete weiter: überquellendes Renaissance-Dekor, Säulen, Hermen, Schnecken, Wappen … Als sich der in der Bodenseeregion allgegenwärtige Nebel hob, war gleich noch einmal so viel davon zu sehen.

Gegen Mittag machte ich mich durch einen langen, herbstlich-heiteren Wald auf den Weg nach Kloster Wald. Das ehemalige Zisterzienserinnen-Kloster beherbergt heute eine Internatsschule, doch die Kirche ist der Öffentlichkeit zugänglich. In der fallenden Dämmerung zeichnete ich, was man in Barockkirchen immer reichlich findet: ein pausbäckiges, bubenhaftes Engelchen.

Alle drei Bilder sind in meinem schönen, aber leider wegen des quadratischen Formats etwas unpraktischen Stillman&Birn Softcover Beta Skizzenbuch auf mit etwas Aquarellfarbe vorgrundierten Seiten entstanden.

Einmal Nirgends und zurück – Teil 1

Veröffentlicht: 28. August 2018 Abgelegt unter: Allgemein, Architektur, Reiseskizzen, Urban Sketching | Tags: Adam und Eva, Altmark, Backstein, Hansestadt, Renaissance, Salzwedel 3 KommentareWill man von Schwerin aus in den Harz oder das westliche Thüringen reisen, ist auch für hartgesottene Bahnfahrer das Auto die bessere Wahl – die Verbindungen mit dem Zug sind einfach zu unkomfortabel. So ging es mir letztes Wochenende, als ich ins thüringische Mühlhausen wollte. Ich hatte eine Strecke entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze gewählt. Wer die Region kennt, weiß, dass diese Grenzgebiete auf beiden Seiten dünn besiedelt und – von Wolfsburg abgesehen – industriell wenig entwickelt blieben. Es gibt viel weite, offene Landschaft, besonders entlang der Elbe, und schöne alte Orte im Dornröschenschlaf – beste Voraussetzung zum Zeichnen.

Für Salzwedel hatte ich mir einen ganzen Nachmittag eingeplant – in Anbetracht der vielen Schätze, die die Stadt birgt, hätte ich dort auch eine Woche zeichnend zubringen können. Wie der Name sagt, war Salzwedel eine wohlhabende Salzstadt, Hansestadt auch; ihre reiche Bausubstanz hat alle Kriege unbeschadet überstanden.

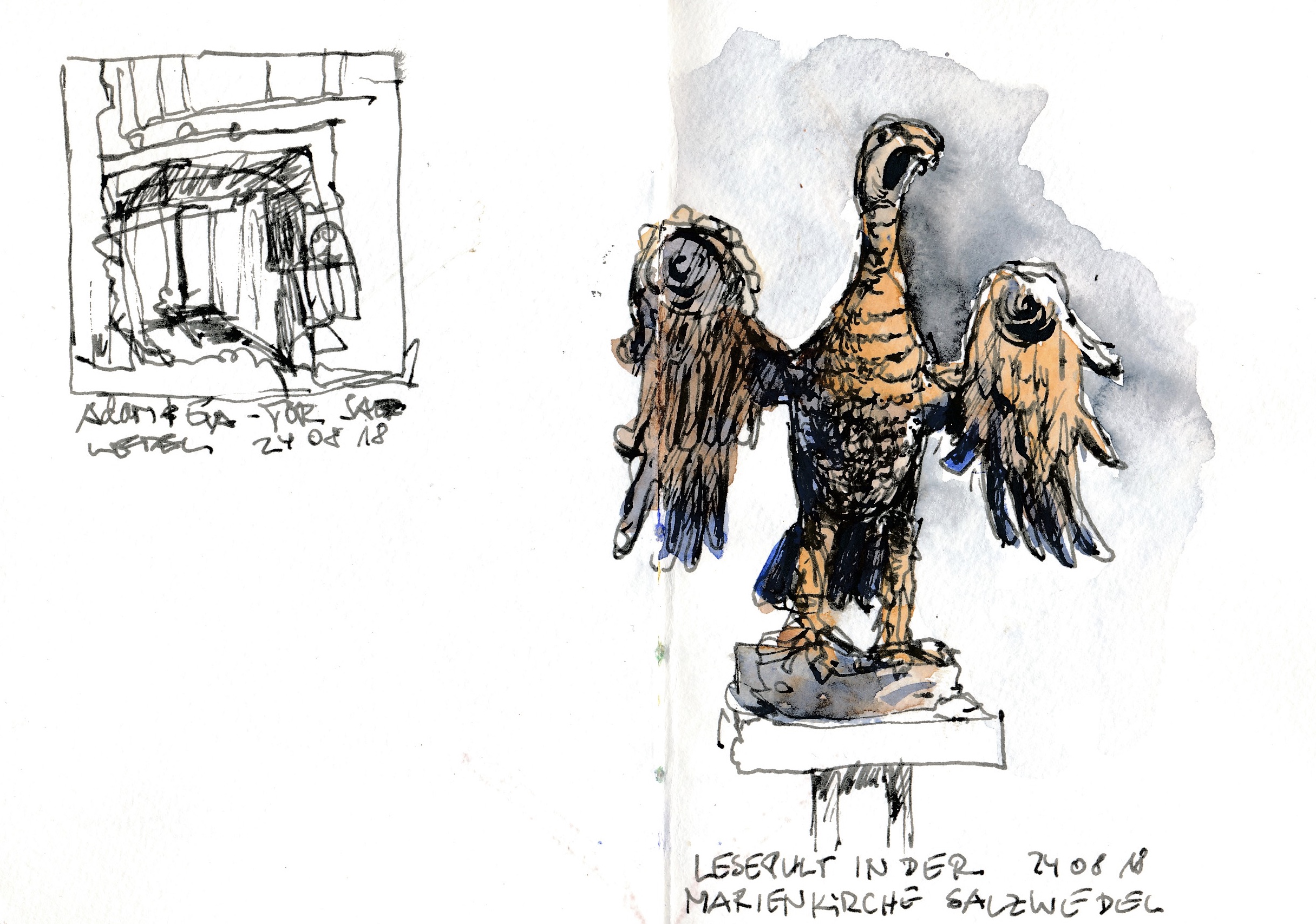

Bei einer früheren Rast hatte ich schon einmal die Gegend um die Marienkirche ins Auge gefasst. Ich begann mit dem „Adam-und-Eva-Tor“, einem reich geschnitzten Tor von 1534.

Blick in den Torweg des Adam-und-Eva-Tors, Salzwedel

Die Schnitzereien sind in einem monochromen Grau gestrichen – ob es original einmal bunt war, habe ich nicht herausbekommen. Neben den Figuren von Adam und Eva findet sich einiges an für die Renaissance typischem Zierrat; Eva wirkt auf uns heute merkwürdig androgyn und entspricht damit dem Schönheitsideal ihrer Zeit. Der Totenschädel hängt nur über ihrem Kopf, auf Adams Seite befindet sich eine der zahlreichen Schellen, deren Sinn (wenn es denn über die Dekoration hinaus einen gab) sich mir nicht erschließt. Gezeichnet sind beide Bilder – wie auch das von der Marienkirche weiter unten – auf dem schönen glatten Stillman&Birn-Zeta-Papier.

Evas Seite – mit Totenkopf und einer geschnäbelten Schlange – der Künstler kannte anscheinend nicht nur keine Löwen, sondern auch keine Schlangen.

Mittlerweile hatte die Marienkirche geöffnet. Die Kirche ist riesig, ein mehrfach mit steigendem Wohlstand erweiterter Backsteinbau mit einem umbauten und schiefen Turm und ungewöhnlichen Quergiebeln. Zuerst sah ich mich im Innern um und entschloss mich, ein Lesepult in Form eines Adlers zu zeichnen. Leider konnte ich sein Alter nicht herausbekommen.

Lesepult in der Salzwedeler Marienkirche, gezeichnet in meinem kleinen A6-Hahnemühle-Buch.

Von außen sperrte sich die Kirche mit ihrer komplizierten Architektur zuerst allen Versuchen, sie aufs Blatt zu bringen. Erst auf dem Rückweg, zwei Tage später, bekam ich ihre Dimensionen halbwegs zu fassen.

Die Salzwedeler Marienkirche von Süden – ein Versuch.