Römer. Und Rembrandt.

Veröffentlicht: 28. Dezember 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Urban Sketching | Tags: Museum, Schwerin, Urban Sketching Hinterlasse einen KommentarSeit knapp zwei Monaten ist – endlich – das Staatliche Museum in Schwerin wieder geöffnet. Vier Jahre hatte der Umbau gedauert, vier Jahre lang wird es nun freien Eintritt geben. Zahlreiche Schweriner Familien nutzten das Angebot, es war so voll, wie ich es in dem Museum noch nie erlebt hatte.

Allein das Gebäude ist sehenswert und sehr sorgfältig restauriert – worauf schon die Denkmalsschützer ein sorgsames Auge hatten. Alles ist vor sanften Farben auf das Schönste präsentiert und ausgeleuchtet; wo immer es möglich ist, werden die Gemälde durch Plastiken ergänzt. Zu meiner Freude stieß ich gleich in einem der ersten Räume meines Rundgangs auf eine Ansammlung von Abgüssen antiker Köpfe; einer war lapidar mit „Römer“ bezeichnet und stand besonders prägnant im Schlagschatten.

Das Schweriner Museum beherbergt eine der umfangreichsten und geschlossensten Sammlungen niederländischer Malerei in Deutschland – zum großen Kummer aller Beteiligten ist jedoch kein einziges Werk von Rembrandt darunter. (Das „Bildnis eines alten Mannes“ kannte ich schon von einer früheren Sonderausstellung. Es ist lange für einen Rembrandt gehalten worden, was bei der beeindruckenden Ausstrahlung des Dargestellten und der hohen malerischen Kunst nicht verwundert – erst 2008 hat man es eindeutig Rembrandts Atelierkollegen Jan Lievens zugeschrieben.)

Da war meine Freude besonders groß, dass zu Ehren der Eröffnung (und im Tausch gegen ein anderes spektakuläres Bild, das Nashorn von Oudry) momentan drei Rembrandts als Leihgabe zu besichtigen sind. Zwei Bilder neben dem Bild von Lievers hängt Rembrandts „Selbstporträt als Apostel Paulus“, ein Altersbild von nachgerade existentieller Präsenz.

Eine glückliche Stunde habe ich dort vor dem Gemälde zugebracht, mit der Betrachtung einer zum Heulen schönen zerfurchten Stirn, einer ebenso liebevollen wie schonungslosen Meditation über die eigene Endlichkeit …

Innsbruck, ich muss dich lassen

Veröffentlicht: 18. Oktober 2025 Abgelegt unter: Reiseskizzen, visuelles Tagebuch | Tags: Inktober, Kaffee, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarInnsbruck, ich muss dich lassen/ ich fahr dahin mein Straßen/ in fremde Land dahin.

Am Sonntag, vor einer Woche, verbrachte ich den letzten Urlaubstag in Südtirol. Am Montag begann ich den Heimweg und fuhr über den Brenner bis Innsbruck. Dort hatte ich mich für eine Nacht in einem hübschen minimalistisch-modernen Appartement mit viel hellem Holz und Naturmaterialien eingemietet, einem Ort, viel zu schade, um gleich wieder abzufahren.

Ich spazierte Richtung Altstadt und fand mich – Touristen sind nicht immer nur die anderen – in einem Café mit Blick auf das Goldene Dachl wieder. Doch statt mich dem Erbe Kaiser Maximilians zu widmen, wandte ich mich Näherliegendem zu: einem Kastanienherzen. Ein Kastanienherz ist eine Art großer Praline aus mit Schokolade überzogenem Maronipüree, eine regionale und saisonale Süßigkeit.

In dem Appartement gab es eine kleine Küchenzeile und auf dem Ceranfeld stand eine dieser achteckigen italienischen „Espressokannen“, mit denen man zwar keinen Espresso (dafür braucht es einen höheren Druck), aber doch einen guten Kaffee kochen kann. Das tat ich zum Frühstück, nachdem ich nachgelesen hatte, wie man die Kanne bedient, denn ich hatte so ein Ding noch nie benutzt.

Wenn ich mir einen schnellen Kaffee koche, so gebe ich normalerweise einen Löffel frisch gemahlenen Kaffee in eine Tasse und brühe mit heißem Wasser auf – fertig. Menschen aus Ostdeutschland, wie ich, nennen diesen Kaffee immer noch „türkisch“, obwohl sie natürlich längst wissen, dass man in der Türkei ganz anderen Kaffee bereitet. Achteckige Bialetti-Kannen hingegen blieben für mich stets ein etwas zweifelhaftes Emblem diverser – selbstverständlich westdeutscher – Toskana-Fraktionen.

Nachdem ich den Kaffee ausgetrunken und die kleine Küche aufgeräumt hatte, blieben noch zehn Minuten für eine schnelle Bleistiftskizze und ein paar Fotos des eleganten Dialogs von Schwarz und schwärzer. Ursprünglich hatte eine schraffierte Inktober-Zeichnung daraus werden sollen, doch fürchtete ich den Aufwand. So nahm ich dunkelgraue Gouache für das Ceranfeld und diverse Marker für die Kanne, allen voran das berühmte Schwarz aus dem japanischen Pentel-Pinselstift.

Der dritte Kirchturm

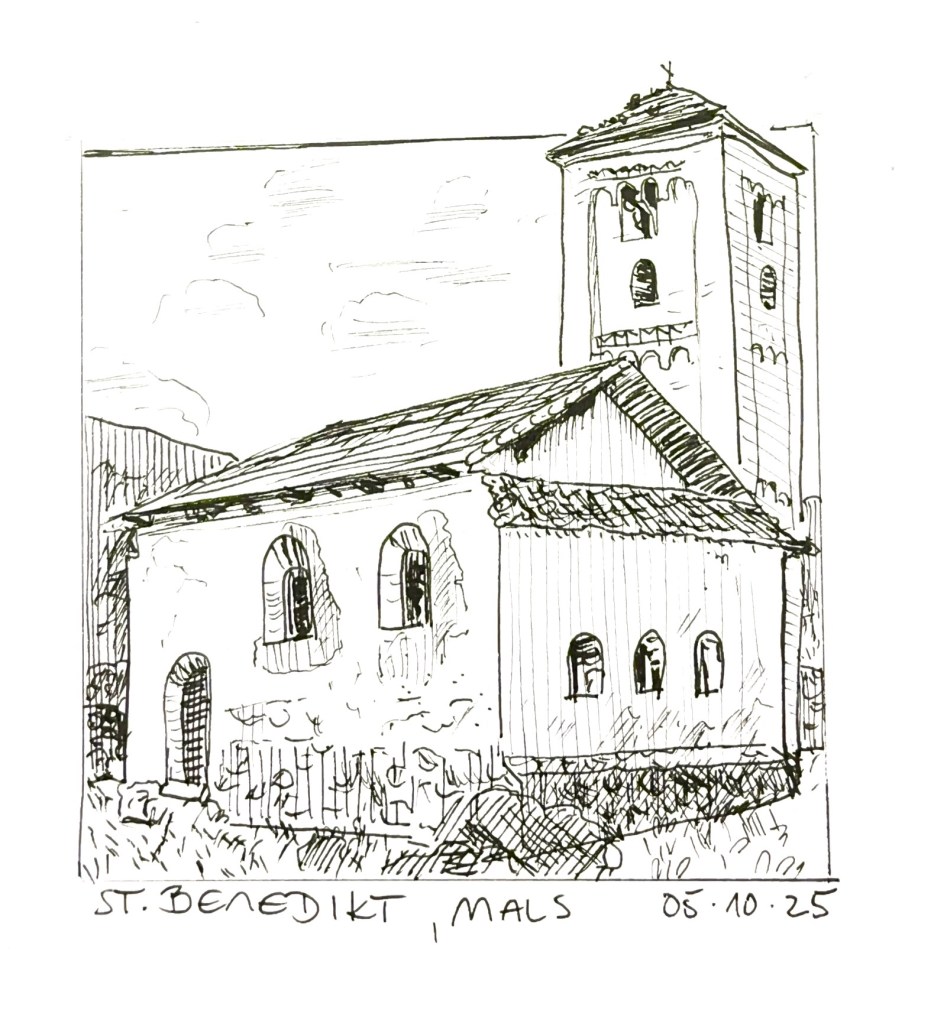

Veröffentlicht: 16. Oktober 2025 Abgelegt unter: Urban Sketching | Tags: Kirche, Romanik, Südtirol Hinterlasse einen KommentarIm Örtchen Mals im oberen Vinschgau in Südtirol gibt es fünf Kirchtürme; in früheren Zeiten sollen es einmal sieben gewesen sein – bei einem Einzugsbereich von seinerzeit etwa tausend Einwohnern. Trotz dieser geringen Anzahl an Menschen war es ein regionales Zentrum, Markt- und Gerichtsort und Kreuzungspunkt wichtiger Passstraßen.

Von den heute erhaltenen Kirchtürmen zeigen drei ein romanisches Bild; sie sehen sich sehr ähnlich und wurden zwischen den Jahren 1000 und 1200 an schon vorhandene Kirchen „angebaut“. St. Benedikt und St. Martin habe ich bereits erwähnt.

Die Fülle an romanischen Bauten in der Region fasziniert viele Besucher. Sie blieben auch deshalb erhalten, weil es mit dem Beginn der Neuzeit zu einem wirtschaftlichen Niedergang kam. Der Schwabenkrieg hatte schwere Opfer unter der Zivilbevölkerung gefordert, gleichzeitig hatten die nahen Alpenpässe gegenüber dem Brenner an Bedeutung verloren. Später entvölkerten Seuchen das Land. Für die anderswo flächendeckend ausgeführte Barockisierung von Kirchen im Rahmen der Gegenreformation fehlte schlichtweg das Geld.

Zwischen Antike und Mittelalter

Veröffentlicht: 15. Oktober 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Reiseskizzen, Urban Sketching | Tags: Antike, Kirche, Romanik, Südtirol 3 KommentareDas antike Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag errichtet; auch, dass es mehrere Jahrhunderte benötigte, um zu zerfallen, machen wir uns selten klar. Im Laufe der Zeit wurde etwas Neues daraus, mit neuen Werten, neuen Strukturen, weniger zentralisiert, noch geprägt von den zurückliegenden Wanderungsbewegungen.

Nur an wenigen Orten gelingt es heute noch, diese Übergangswelt sichtbar werden zu lassen. Das Kirchlein St.Prokulus, gelegen am Rand der Südtiroler Gemeinde Naturns, ist ein solcher Ort.

Erbaut wurde es irgendwann zwischen dem 06. und dem 08.Jahrhundert in einem schon weitgehend, aber noch nicht vollständig christianisierten Umfeld – auf dem umgebenden Friedhof fand man auch das Grab eines germanischen Kriegers, dem man sein Kurzschwert (Sax, daher stammt die Bezeichnung „Sachsen“) mit ins Grab gelegt hatte.

Man weihte die Kirche dem heiligem Prokulus, einem außerhalb des Südalpenraums kaum bekannten Heiligen, Schutzpatron der Alpenübergänge und des Viehs. Und man malte die Kirche aus.

Wegen dieser Malereien (bzw. dem, was die Jahrhunderte davon überdauerte) ist St.Prokulus eine der bekanntesten Kirchen der Region, sie hat zahlreiche Wissenschaftler beschäftigt und mittlerweile ein eigenes Museum bekommen.

Den Malereien werden byzantinische, irische und langobardische Einflüsse zugeschrieben, auch das angenommene Alter schwankt beträchtlich. Das bekannteste Bild zeigt einen Mann (an der Gloriole als Heiliger erkennbar), der in einem Korb von einer Stadtmauer abgeseilt wird. (Der Begriff „Schaukler“ ist eine moderne Zuschreibung.) Wen es darstellt, ob Paulus, Prokulus oder jemanden anders, ist wissenschaftlich umstritten.

Es gibt noch eine Rinderherde, eine Menschenmenge und großäugige Heilige im gleichen Stil; daneben Engel mit Schlangenleibern, vermutlich aus einer anderen Werkstatt, sowie Zierfriese.

Letztere haben mich besonders beeindruckt. Sie entstammen so sichtlich (geografisch) unterschiedlichen Stilregionen, spätrömische Määnder finden sich neben keltisch inspirierten Flechtbändern. Waren alle diese Handwerker in der gleichen Bauhütte beschäftigt? Zogen sie durch oder waren sie eher regional ansässig? Welchen der „wandernden Völker“ gehörten sie an?

Als ich das Kirchlein besichtigte, fand in ganz Südtirol der „Tag der Romanik“ statt, viele verborgene Schätze wurden geöffnet und waren kostenlos zugänglich. Ich verbrachte eine lange Mittagszeit in St.Prokulus, lauschte der Führerin, die virtuous zwischen Italienisch und Deutsch wechselte, und nahm mehr Fragen als Antworten mit nach Hause.

Im Kloster 2

Veröffentlicht: 11. Oktober 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Reiseskizzen, Urban Sketching | Tags: Inktober, Kirche, Kloster, Romanik, Südtirol Hinterlasse einen KommentarNachdem ich mich von den freundlichen Nonnen verabschiedet hatte, stieg ich in den gelben Schweizer Postbus und fuhr fünfzehn Kilometer talabwärts zum Kloster Marienberg in Südtirol. Das Kloster thront wie eine Burg auf einem Bergsporn über der weitläufigen Talsohle, in der sich seit frühester Zeit die Wege von mehreren Alpenpässen treffen.

Die Gebäude wurden nach mehreren Bränden durchgehend barockisiert; in den 2000er Jahren verpasste eine für meinen Geschmack etwas zu ambitionierte Renovierung dem Museums- und Herbergsgebäude einen Stil mit Sichtbeton und schwarzemetallischem Industriedesign. Als Ausgangspunkt für die Touren der kommenden Tage war es praktisch und dazu noch ausgesprochen günstig, so dass ich fast eine Woche blieb.

Eine Tour führte mich in das Städtchen Glurns, dessen riesige Stadtmauer einen Ort von gerade einmal tausend Einwohnern umschließt. Durch die Laubengasse seien vor einigen zehn Jahren noch die Kühe getrieben worden, heute sitzt man hier sehr gut bei Kürbissuppe und regionalen Birnen-Spezialitäten.

Der Hauptort der Talregion ist Mals, etwa doppelt so groß und mit fünf Kirchtürmen gesegnet, davon drei romanischen.

Der zweite romanische Turm gehört zu dem Kirchlein St.Martin, dass sich seit dreihundert Jahren im privaten Besitz der ehemaligen Klosterpächter befindet. Geöffnet wird an Markttagen. Dann stehen Kirchentür und Scheunentor offen und wenn man Glück hat – so wie wir – findet man die Bäuerin am Spinnrad.

(Und wo bleibt der dritte Kirchturm? Von ihm wird noch die Rede sein.)

Im Kloster

Veröffentlicht: 7. Oktober 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Herbstreise 2025, Pen&Ink, Reiseskizzen | Tags: Inktober, Kloster, Romanik, Schweiz Hinterlasse einen KommentarIn den Jahren 773/74 war der noch nicht dreißigjährige Frankenkönig Karl bereits ein ehrgeiziger und in weiten Teilen erfolgreicher Herrscher, doch bis er zum Kaiser gekrönt werden sollte, vergingen noch 25 Jahre. („Der Große“ wurde er ohnehin erst nach seinem Tod.)

Der Legende nach kam er in dieser Zeit an einem Alpenpass in einen Schneesturm; als er den wie durch ein Wunder überlebt hatte, beschloss er aus Dankbarkeit, im nächsten Tal ein Kloster zu gründen. So entstand das Kloster Müstair, das heute in der Schweiz liegt und von dort aus noch immer nur über einen hochgelegenen Straßenpass zu erreichen ist.

Ob die Geschichte sich genau so abgespielt hat, ist nicht mehr nachweisbar – doch wissen wir aus Jahresringanalysen, dass der Bau um das Jahr 775 begonnen wurde.

Ich liebe diesen Ort und habe ihn Anfang Oktober wieder einmal besucht. Ich blieb vier Nächte in der Klosterherberge und war mit einem Zimmer in der Nonnenklausur gesegnet. In dieses Zimmer gelangte ich über zahlreiche Treppen, durch kopfsteingepflasterte Gänge, vorbei an uralten, noch immer genutzten Wirtschaftsräumen, die nach Äpfeln und getrockneten Kräutern dufteten.

(Diese Zeichnung, wie auch die folgenden, ist weitgehend mit Fineliner ausgeführt – meine Referenz an den Inktober.)

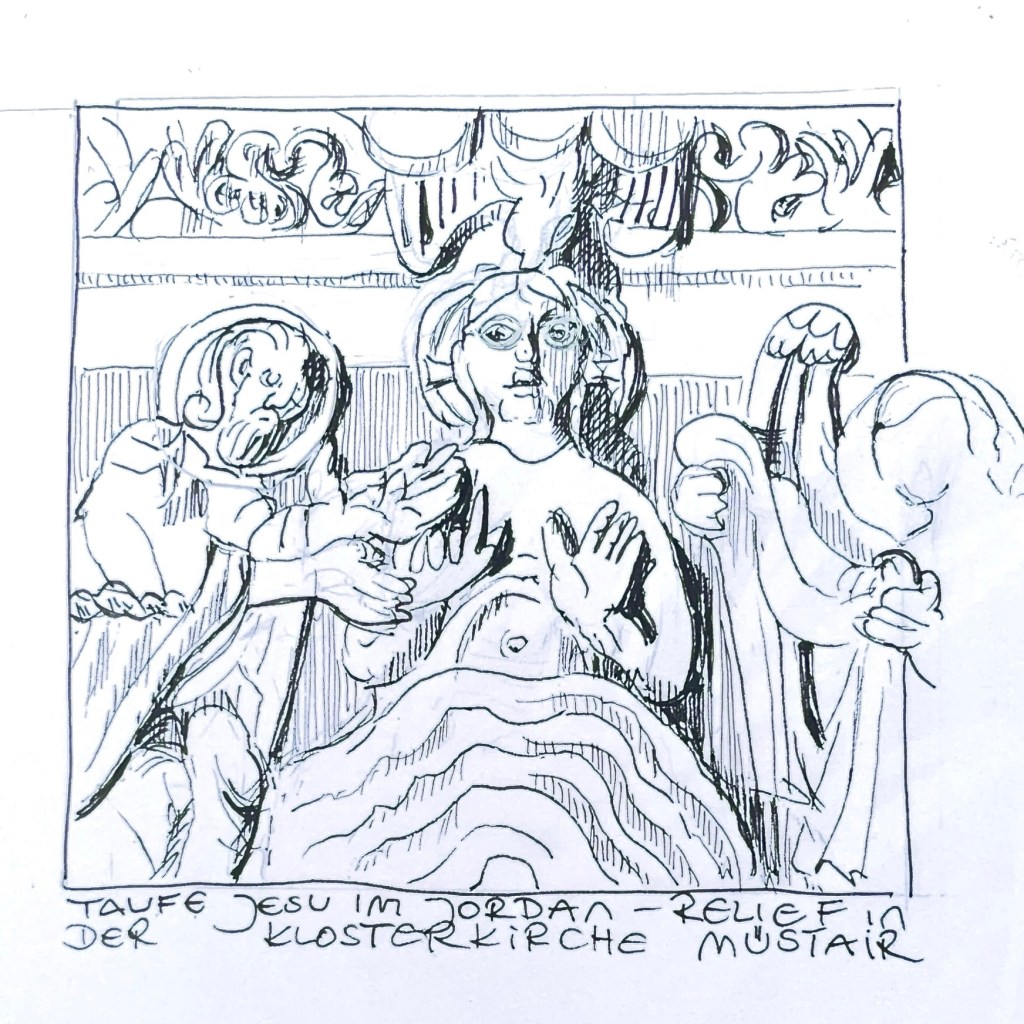

Der Schutzpatron des Klosters ist Johannes der Täufer, ein anderer Johannes, ein raubeiniger Bußprediger, der die Menschen zur Umkehr in ein besseres, „tugendhafteres“ Leben aufforderte. Ein rituelles Bad im Jordan, ein Reinigungsritual, sollte diese Umkehr bekräftigen. Auch Jesus ließ sich von ihm taufen, und als er aus dem Wasser stieg, kam der heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herab, während eine Stimme sprach: „Du bist mein geliebter Sohn.“

Diese Szene ist auf einem Relief in der Klosterkirche dargestellt. Man sieht hier neben Johannes und Jesus rechts (in meiner Zeichnung nur angeschnitten) einen Engel, der Jesus frische Kleidung reicht.

Der Abschiedstag, der 3.Oktober, war ein makelloser Tag; vor den Bergen und dem blauen Himmel leuchteten die weißen Klostergebäude in unwirklicher Schönheit. Gezeichnet habe ich eine Kapelle, die in der Bauzeit zum Klosterkomplex gehörte, nun aber ein bisschen getrennt davon steht.

Die Anlage hat schon in den 1980er Jahren den Welterbe-Status bekommen, und es fährt auch immer mal der eine oder andere Bus vor – vom Übertourismus ist der Ort glücklicherweise noch immer weit entfernt.

Noch leben acht Benediktinerinnen im Kloster, die jüngste ist 62, die älteste 94 Jahre alt. Ihre Gärten und Handwerke können sie nur noch mit Hilfe von außen betreiben. Wenn man ein paar Tage in der Klosterherberge verbringen darf, kommt man ihnen nah. Sie wissen, dass sie die letzten ihrer Art sind, dass mit ihnen 1250 Jahre Tradition enden …

Auf Reisen

Veröffentlicht: 30. September 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Herbstreise 2025 | Tags: Art Déco, Basel, Fisch, Gotik, Schweiz Ein KommentarSeit sieben Wochen habe ich hier nichts mehr gezeigt. Aus gemischten Gründen. Grund Nummer eins war ein Bildgeschenk, Nummer zwei ein anderes Kunstprojekt, Nummer drei Äpfel, Nummer vier Birnen. Letztere beide wollten aufgelesen, gepflückt, geschält, eingelegt (oder getrocknet) werden und nahmen dabei den Zeitrahmen ein, der sonst den Bildern gehört hätte. (Es gab auch noch Nummer fünf und sechs.)

Und nun bin ich – endlich – auf Reisen. Mit dem Nachtzug zu Freunden an der Schweizer Grenze, gefolgt von Spaziergängen, Sehenswürdigkeiten, Gesprächen: in Assoziationen schwelgende kommunikative Gegenwart.

Am Nachmittag des Ankunftstages spazierten wir durch einen Garten im englischen Stil, eine private Anlage, deren Rosen schon weitgehend verblüht waren. Die Farbe kam von japanisch anmutenden bunten Ahornen und noch viel bunteren Kois.

Am nächsten Tag ging es mit der Straßenbahn zum Goetheanum, das nahe Basel in idyllischem Hügelland liegt. Hier schlug einmal das Herz der anthroposophischen Bewegung.

Das Gebäude hat nichts zartes oder fließendes. Die organischen Formen sind aus Beton, wuchtiges Art Déco, surreal, eher an Insekten als an Pflanzen erinnernd.

Auch im Innern sind die rechten Winkel rar, bei den Grundrissen wie bei der Dekoration. Im Café fielen besonders die Wandlampen ins Auge.

Zurück in Basel-Stadt erholten wir unsere Sinne in zwei konventionellen gotischen Kirchen – St.Peter nahe der Universität und die Predigerkirche, an deren Fiedhofmauer einst der berühmte Basler Totentanz gemalt war. (Die Mauer wurde bereits 1805 abgebrochen, doch gibt es Kopien.)

Zum Zeichnen wählte ich mir ein Akanthus-Kapitell am Lettner. Für den surrealen Eindruck sorgt der Malgrund – ich hatte mir von zu Hause handlich zugeschnittene Blätter aus unvollendeten Aquarellen mitgebracht. Außerdem bin ich mit zwei lange nicht benutzten Aquarellkästen mit Farben von White Nights unterwegs, deutlich bunter als meine sonstige Palette.

Amanita

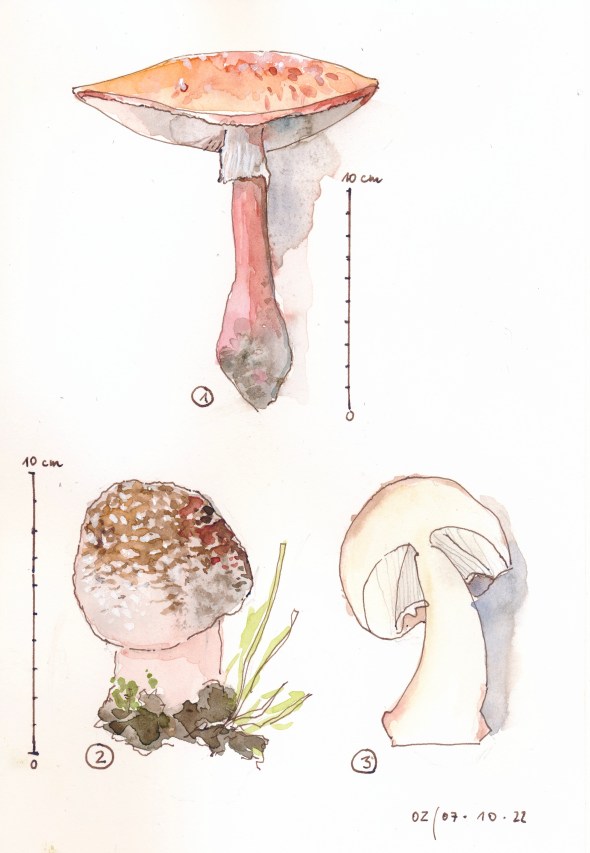

Veröffentlicht: 9. August 2025 Abgelegt unter: Farbstifte | Tags: Pilze Hinterlasse einen KommentarDer verregnete Juli hat Pilzsammlern viel Freude bereitet. Anders als im vergangenen Jahr, wo sich alle Pilze im Oktober zusammendrängten, war in diesem Jahr Anfang August in den Wäldern schon einiges los. (Auf den Wiesen sicher auch, aber dort habe ich noch nicht nachgesehen.)

Letztes Wochenende war Amanita-Zeit: Die Gattung Amanita – Wulstlinge – war überreichlich vertreten. Perlpilze quollen als Massenpilz aus den sandigen Wegrändern, die meisten hoffnungslos madig, doch für ein, zwei Mahlzeiten reichte es trotzdem. Ich habe sie vor einigen Jahren schon einmal gezeichnet und möchte das Bild hier noch einmal zeigen:

Perlpilze haben einen hochgiftigen Doppelgänger, den Pantherpilz, der zumindest hier in Westmecklenburg, um Größenordnungen seltener ist. Das macht ihn besonders gefährlich, weil Perlpilzsammler vielleicht nicht mehr genau hinschauen. Im letzten Jahr habe ich überhaupt zum ersten Mal bewusst einen gesehen, und dieses Jahr waren es gleich mehrere. Das bewog mich, sie einmal etwas genauer zu zeichnen.

Zu meiner großen Freude standen die beiden ungleichen Brüder sogar so nah beieinander, dass ich sie auf ein Video bannen konnte.

Neben dem Perlpilz gibt es noch weitere Doppelgänger, bei denen man aufpassen sollte. Besonders nach Regenfällen können die Hüllreste vom Hut des Pantherpilzes abgewaschen sein und die schöne braune Farbe verblassen – dann besteht Verwechslungsgefahr für den essbaren Scheidenstreifling (den es auch in einer graubraunen Variante gibt).

Der ähnlichste Pantherpilz-Doppelgänger ist übrigens der Graue Wulstling – doch den habe ich erst einmal auf einer Pilzführung in Thüringen kurz gesehen und kann ihn daher hier nicht vorstellen. Und der bekannteste und unverwechselbarste Vertreter der Gattung Amanita ist natürlich der Fliegenpilz, dem Pantherpilz in der Art der Gifte ähnlich (doch sind sie im Pantherpilz höher konzentriert und gefährlicher), Birkenbegleiter, Schamanenpilz und bisher ungezeichnet geblieben – vielleicht ändert sich das diesen Herbst noch.

Buchstaben. Und Wasser.

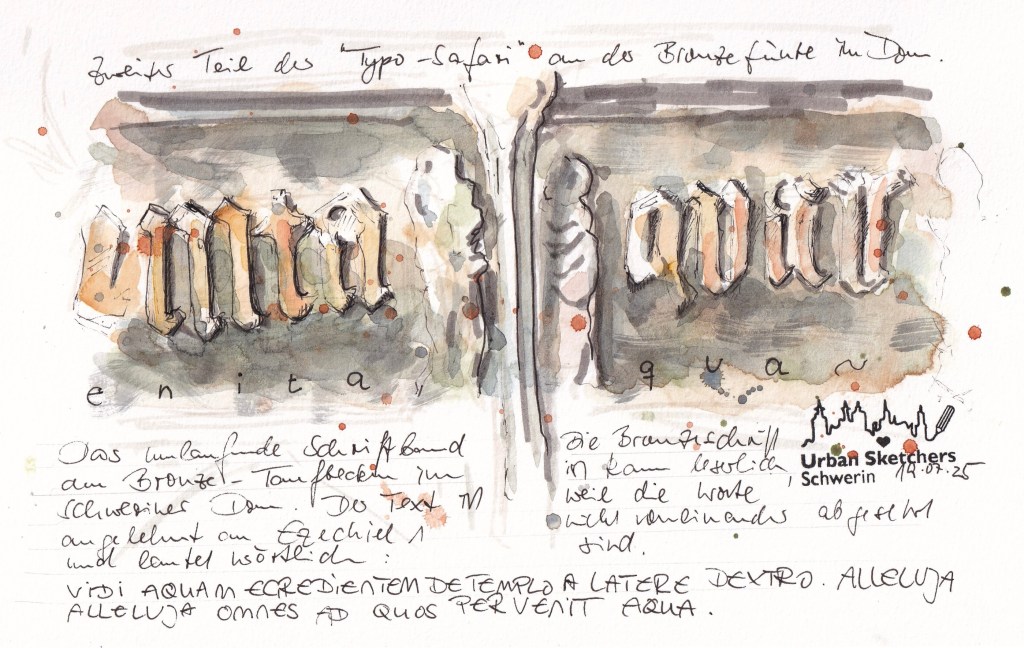

Veröffentlicht: 20. Juli 2025 Abgelegt unter: #uskschwerin, Allgemein, Urban Sketching | Tags: Café, Dom, Schwerin Hinterlasse einen KommentarAm Samstag waren die Schweriner Urban Sketchers auf „Typo-Safari“, auf der Jagd nach Beschriftungen, Graffiti, Logos und was man sonst noch aus Buchstaben im öffentlichen Raum machen kann.

Der Ausgangspunkt war ein vertrauter Ort, ein stadtbekanntes Schweriner Café, dessen drei Filialen erst einmal zur Verwirrung über den Treffpunkt sorgten. Es war ein makelloser Moment, an einem Sommervormittag, noch bevor es schwül wurde, dort an einem Tischchen im Schatten sitzen zu dürfen. Ich machte es mir bequem, zeichnete erst nach der einen Seite das Schild einer Buchhandlung, dann nach der anderen das des Cafés – bis mein Blick auf die Mineralwasserflasche vor mir auf dem Tisch fiel. Die Schrift auf der blauen Flasche sprach mich sehr an, wurde beim Abzeichnen Buchstabe für Buchstabe immer schöner. (Leider habe ich die Feinheiten von Proportion und Gestalt bei der Wiedergabe eher verhunzt.) Wirklich: als ich zu Hause nachlas, stellte ich fest, dass es für die Gestaltung der Flasche einen renommierten Designpreis gegeben hatte.

(Und, nein, eine solche blaue Edelwasserflasche zählt nicht zu den Grundbedürfnissen; sie per Verbrennungsmotor aus Italien über die Alpen nach Schwerin zu transportieren, ist eher sittenwidrig als notwendig – auch darüber zu meditieren, war Zeit und Gelegenheit, während ich mich dem edlen Schriftzug widmete …)

Die zweite Etappe führte mich in den Dom. Hier gibt es Schriftzüge in Hülle und Fülle und aus den verschiedensten Jahrhunderten; ich entschied mich für das Schriftband auf dem bronzenen Taufbecken.

Die etwa fünf Zentimeter hohen Buchstaben sind in einem rauen Bronzeguss gefertigt. Es handelt sich um ein Zitat aus dem Alten Testament, dem 47.Kapitel des Prophetenbuchs Ezechiel (Hesekiel), in dem ein heilsamer Wasserstrom beschrieben wird. Die Christen bezogen diese Stelle aus der hebräischen Bibel später auf die Taufe. Ich war froh, den Text nachlesen zu können, denn die Umsetzung des lateinischen Textes in Bronze war unbeholfen – ohne Worttrennung (bzw. mit Trennungen an den falschen Stellen), dafür mit seltsamen Verbindungen zwischen einzelnen Buchstaben – beim Zeichnen kam mir der Gedanke, dass die Bronzegießer vielleicht Analphabeten waren und etwas umgesetzt hatten, was sie nicht verstanden.