Fragmente

Veröffentlicht: 5. Mai 2024 Abgelegt unter: #uskschwerin, Tiere, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Rokokko, Schloss, Schwerin, Tiere, Urban Sketching, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarMühsam war der Winter gewesen, und noch zu Frühlingsbeginn hatte mich ein Virus gegriffen, das dritte der Saison. Zum Zeichnen fehlte mir … ja, was eigentlich? Ein paar kleine Aquarellgeschenke brachte ich zustande, von Fotos kopiert – nichts zum Zeigen. Nach der erhebenden Begegnung mit Malikis Comics versuchte ich den nächsten Domestika-Kurs, doch dieses Mal sprang kein Funke. Dies zu akzeptieren brauchte ich Abend um Abend, an dem mir über dem Skizzenblatt die Augen zufielen. Das Papier war entweder zu rau oder zu dünn, und natürlich trocknete der Füller ein.

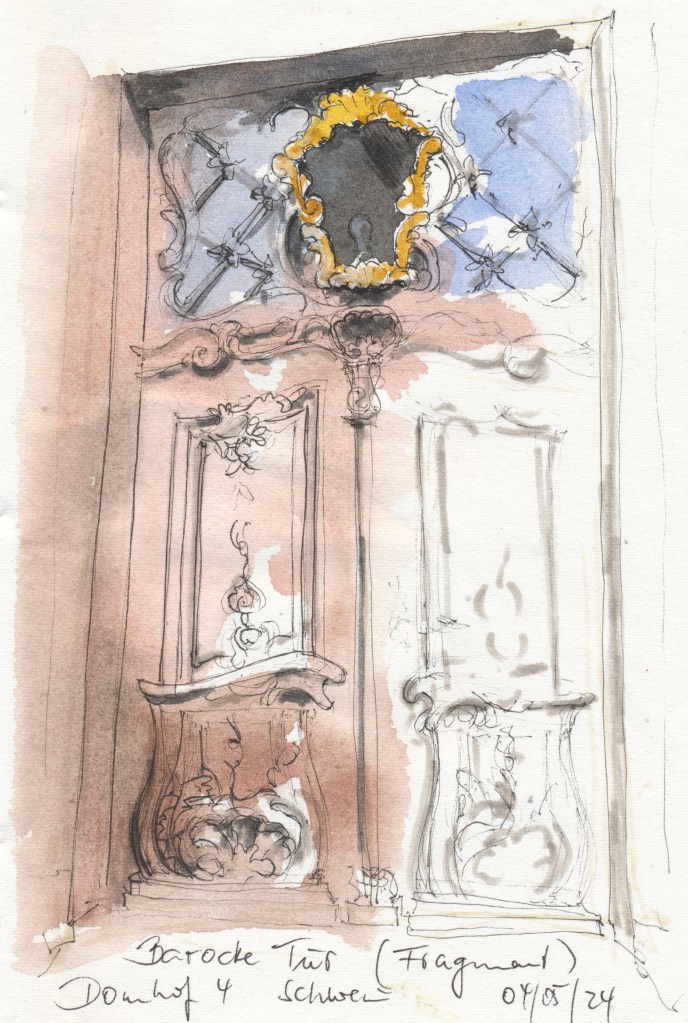

Darüber ist es Mai geworden und Urlaub. Gleich am ersten Tag trafen sich die Schweriner Urban Sketchers in unerwartet großer Zahl. In der Nähe unseres Treffpunkts fand ich einen Zeichenplatz vor einer hinreißenden Rokokko-Tür, die schon lange auf meiner Zeichenliste stand; sie ist leider immer zugeparkt. Es ging trotzdem.

Einer solchen Tür kommt man nur im Fragment zu Leibe, es sei denn, man plant einen ganzen Tag ein. Vor Ort gab es Linien und Schatten, zu Hause noch ein paar Spuren Farbe.

Bevor ich mit der Tür begann, war noch der bunte Fleck zu zeichnen, der genau in Augenhöhe auf dem braunen Holz saß: ein kopulierendes Lindenschwärmer-Paar.

Am Nachmittag blieb ich dem Fragmentarischen treu, genoss im Getümmel den Blick über die Schlossbucht und erweckte am Abend das halbe Bild mit Farbe zum Leben.

Das soll für den Anfang genügen.

Mariä Reinigung 2

Veröffentlicht: 10. März 2024 Abgelegt unter: Allgemein, Pen&Ink, visuelles Tagebuch | Tags: Graphic Novel, Maria, visuelles Tagebuch 2 KommentareNach dem zweiten Kerzenbild kam Maliki. Maliki4eyes, mit bürgerlichem Namen Marcella Trujillo Espinoza, ist eine chilenische Malerin und Grafikerin. Ich hatte auf Domestika (einer großen Online-Seminarplattform) ihren Kurs „Autobiografische Graphic Novel“ gebucht und hielt schon beim ersten Video den Atem an: Darauf hatte ich gewartet! Ihre Kombination aus magischem Realismus und einem handfesten Feminismus sprach mich genauso an wie die kluge, reflektierte und gründliche Art, in der sie ihre Informationen präsentierte.

So machte ich mich daran, das Thema in einer kleinen „Graphic Novel“ umzusetzen.

Ich versuchte, den Prozess der Entstehung dieser Idee zu visualisieren – der Spiegel im Spiegel im Spiegel. Mindestens drei der fünf Wochen brachte ich mit dieser Seite zu, mit der Blattaufteilung (dem „Storyboard“, wie man das nennt), mit Entwürfen für die Einzelbilder (das ging leider nicht ohne die Bildarchive des Internets) und ganz besonders mit dem Versuch eines freundlichen Selbstporträts (da half das Internet wenig).

Die Idee für dieses zweite Bild war zuerst da. Passenderweise wurde das Ganze – weitgehend – am Frauentag fertig, eine Bildmeditation über das Verhältnis von (weiblicher) Körperlichkeit und Spiritualität, von Körper und Seele, von Blut und Geist.

Ich habe bei diesem Projekt viel gelernt. Maliki sagt nicht umsonst in einem Nebensatz ihres Kurses, man solle eine Stunde wenigstens täglich zeichnen. Da ich das üblicherweise nicht tue, brauche ich um so länger für die einfachsten Motive, für ein kleines Selbstporträt, für die Haltung einer Hand, für einen Esel … Kreativität und Spontanität sind das eine, Übung und Fleiß das andere. Und es gibt noch ein drittes: ich will es Präzision nennen. Aus einem Gedanken ein Bild zu machen ist etwas anderes als diesen Gedanken in Worte zu fassen, doch es erfordert nicht weniger Genauigkeit.

Ich liebe Graphic Novels, und meine Schränke sind voll davon. Ich bewundere die Autoren und Autorinnen jetzt noch mehr als vorher. Bei diesem Projekt habe ich mich ganz bewusst an Malikis Stil orientiert, ich ahne jetzt – sehr entfernt – wie etwas aussehen könnte, das meiner Handschrift ähnelt.

Bevor ich damit beginne, werde ich mich an die tägliche Zeichenstunde erinnern.

Rückblick: Eisenach

Veröffentlicht: 17. Januar 2024 Abgelegt unter: Reiseskizzen, visuelles Tagebuch, Werra-Weser 2023 | Tags: Fachwerk, Musik, Thüringen, visuelles Tagebuch 2 KommentareSeltsamerweise war ich 2023 drei Mal in Eisenach. Zuerst, Ende April, ein Abstecher von der Werra-Tour, als Nachlese dazu ein paar Stunden im September und zum guten Schluss einige Seminartage (samt angehängtem Wochenende) im November. Gezeigt habe ich davon bisher nur ein Frühlingsbild.

Im September saß ich bei strahlendem Sonnenwetter zwischen vielen Menschen auf dem Marktplatz und zeichnete, was ich in dieser Woche überall zeichnete: Fachwerk. Zu mehr kam ich an diesem Tag nicht.

Im November war mehr Zeit. Zuerst für den Blick aus meiner Hotellobby:

Ich hatte in diesen Tagen auch Muße für einiges, was die Stadt an Museen zu bieten hat. Mein Favorit war das Bachhaus, in dem ich mehrere Stunden zubrachte. Ein klug präsentierter Wissensschatz, untermalt von Bachscher Musik an zahlreichen Hörstationen, und als Höhepunkt eine kleine Präsentation von Originalinstrumenten.

Dieses kleine Aquarell entstand auf der Grundlage einer flüchtigen Bleistiftskizze und eines Fotos.

Pilze

Veröffentlicht: 5. November 2023 Abgelegt unter: Allgemein, visuelles Tagebuch | Tags: Mecklenburg, Pilze, Schwerin, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarPilze gab es im Blog lange nicht mehr. Zwar war ich den ganzen Herbst über, mal mehr, mal weniger erfolgreich, in den ausgedehnten Wäldern um Schwerin unterwegs gewesen, doch hatte die freie Zeit meist gerade zum Bestimmen gereicht. (Dazu war eine geführte Pilzwanderung in Thüringen gekommen, fünfzig Pilzarten konnte ich dabei fotografieren und beschriften.)

Gestern stimmte nun endlich alles: Bei schönstem Herbstwetter zog ich mit Korb und Messerchen in ein pilzreiches Waldgebiet, das ich erst vor kurzem entdeckt hatte. Korb und Messerchen bedeutet auch: ich sammle, wenn ich es denn finde, vorrangig Bekanntes für die Pfanne. Der Plan ging auf; nebenbei nahm ich nur einige wenige besondere „Bestimmlinge“ mit. Zu Hause sortierte ich, putzte, briet und dünstete und legte nur eine kleine Auswahl der essbaren Pilze zum Zeichnen beiseite.

Besondere Freude hatte ich an den rotmilchigen Reizkern. Der lateinische Begriff für die Sektion (so heißt das bei den Pilzen) der Reizker ist „deliciosi“, „die Köstlichen“, das sagt schon alles. (Das Wort „Reizker“ kommt aus dem slawischen und bedeutet „der Rote“ zB. russisch Рыжик, Ukrainisch Рижик, Tschechisch Ryzyk) Fichtenreizkern sagt man im Gegensatz zu den Edelreizkern Madenbefall und einen bitteren Nachgeschmack nach; beides konnte ich bei meinen nicht finden. Besonders lustig fand ich den grünspangrünen Minipilz am Fuße des größeren.

Er behielt seine Farbe bis zum nächsten Tag, im Gegensatz zu den Violetten Rötelritterlingen, die heute schon völlig verblasst waren. Den Heringstäubling erkannte ich am Geruch, unüberriechbar nach altem Fisch.

Alle Wege sind Pilgerwege

Veröffentlicht: 19. Oktober 2022 Abgelegt unter: Allgemein, Pflanzen, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Botanical Art, Mecklenburg, Mittelalter, Pilgerweg, Pilze, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarSind sie das, wirklich? Oder ist dieser Satz von der gleichen popkulturellen Beliebigkeit wie „Der Weg ist das Ziel“?

Im letzten Jahr, auf der großen Wanderung durch die Ostschweiz, habe ich viel darüber nachgedacht, was einen Pilgerweg ausmacht. Die Gegend ist es nicht und nicht einmal das „heilige“ Ziel – doch was ist es dann?

Dieser Herbst bietet mir – aufs Neue – eine Gelegenheit, es herauszubekommen. Nach einigen Umbrüchen im Leben bin ich zum ersten Mal mit dem (Elektro)Fahrrad unterwegs. Es ist ein Unterschied, die Füße nicht mehr auf dem Boden zu haben, die eigene Ausstattung nicht mehr von die Größe eines (möglichst kleinen) Rucksacks dabei zu haben, sondern sich Gedanken um Schlösser und Ladegeräte machen zu müssen.

Der Start konnte schon mal einen Pluspunkt verbuchen: ich bin direkt von zu Hause losgefahren. Nach einem schönen Stillleben-Abend bei einer Freundin in Sülstorf, zwei Dörfer hinter Schwerin, fuhr ich direkt nach Süden. Sülstorf hat eine wunderschöne kleine Dorfkirche, die ich allerdings schon zweimal gezeichnet hatte. Also sah ich mich im nächsten Ort um: typisch für diese Gegend ein turmloses Kirchlein mit freistehendem Glockenstuhl. Dieses Kirchlein gehörte im Mittelalter zu einer Johanniter-Niederlassung, einer sogenannten Komturei (ein Wort, das ziemlich nach Ritterroman klingt, finde ich.)

Es ging weiter durch den Jasnitzer Forst, ein ausgedehntes Waldgebiet, das in diesem Jahr von Pilzen überquillt. Leider konnte ich sie in meinen fest verzurrten Taschen nicht unterbringen, also zeichnete ich einiges von dem, was rund um meinen Rastplatz zu finden war. (Darunter befindet sich der Gasspeicher Kraak, der nicht nur ganz Meckpomm, sondern auch Hamburg versorgt. Das Private ist politisch, sogar im Wald.)

Und das Stillleben vom ersten Abend? Soll auch seinen Platz bekommen. Die Paprika hatte ich zwei Wochen vorher am Strauch gezeichnet, und dort hatten sie sich gut gehalten.

Leporello, mal wieder

Veröffentlicht: 18. September 2022 Abgelegt unter: Alltag, Artist Journal, Dinge, Mixed Media, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Dinge, Leporello, mixed media, Obst, visuelles Tagebuch 4 KommentareVor einigen Wochen sah ich mal wieder einen der hinreißenden Leporellos der Landschaftsarchitektin Martina Offenberg. Sie ist eine großartige Zeichnerin, die ihre Urban Sketches gern auf selbst gestaltete Leporellos zeichnet. Sie bereitet diese Papierstreifen als Collage aus unterschiedlichen Papieren und Stempeln vor, die unterwegs noch weiter ergänzt wird.

So etwas wollte ich auch machen! In vier Wochen habe ich Urlaub, und da wäre es schön, einen selbst gestalteten Leporello as Reisetagebuch mitzunehmen. (An fertig konfektionierten hatte ich schon zwei mal meine Freude gehabt – hier und hier) Ich beschloss einen Probelauf und sichtete meine sich als reichlich erweisenden Papiervorräte. Ich liebe die Resultate solcher Aktionen – wenn andere Leute sie angefertigt haben. Selbst bin ich darin ungeschickt; ich habe Freude an der Haptik der verschiedenen Aquarell- und Bastelpapiere, doch beim Schneiden und Kleben gab es erst einmal eine Menge Ausschuss.

Irgendwann war das Produkt fertig, zusammengeklappt hat es A6-Format. Ich hatte wild darauf los geschnippelt und geklebt, unterschiedlich Papiersorten gemischt, mit Aquarellgrundierung versehen und zusätzlich noch diverse Collage-Elemente vorbereitet.

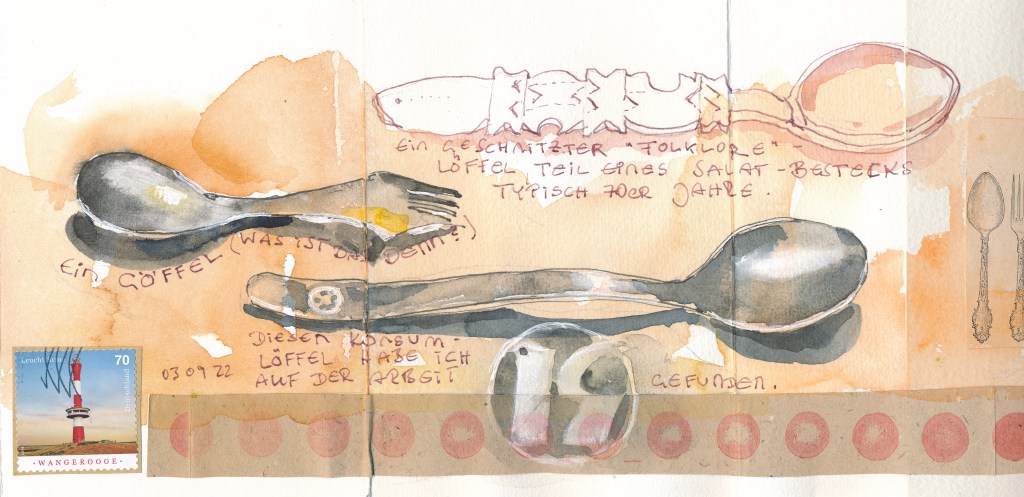

Als erstes schnitt ich eine kleine Skizze vom Mittagessen bei „Nordsee“ aus einem anderen Skizzenbuch aus und klebte sie ein – sie ist hier nicht zu sehen, nur der Leuchtturm kündet auf dieser Seite davon. Zu sehen sind drei besondere Löffel – am liebsten hätte ich „Eine kleine Geschichte von mir in sieben Löffeln“ erzählt und mich unendlich in den Assoziationen verloren, die die Dinge an unserer Seite auftun. Aber ich beschränkte mich erst einmal auf drei – mit Fortsetzungsoption.

Den „Göffel“ hat eine Freundin liegengelassen. Es ist ein superleichtes superhartes Objekt aus Titan, die Minimalistinnen-Variante des Besteckkastens für den Rucksack. Seltsamer Weise trägt er die Inschrift „Light my Fire“.

Der Suppenlöffel mit dem „Konsum“-Signet entstammt den unendlichen Tiefen der Besteckkiste auf meiner Arbeitsstelle (und ist inzwischen dorthin zurückgekehrt). Ein rauchender Schornstein und eine Sichel ergeben in typisch ostmoderner Ästhetik zusammen ein „K“ wie „Konsum“ (gesprochen Kónsumm) – dem Inbegriff des Lebensmittelgeschäfts in der DDR. (Das interessante Wurzeln in Lebensreform und Sozialdemokratie hat und in einem gemeinwohlorientierten Land wie der Schweiz z.B. als „volg“ überleben konnte.)

Der geschnitzte „Folklore“-Löffel kam durch einen der zahlreichen Osteuropa-Kontakte meiner Mutter in unseren Haushalt und hing viele Jahre als Dekoration in der Küche – mit einer dazu passenden Gabel als Salatbesteck. Ich hätte es gern benutzt, doch es ist klein und unhandlich, so wanderte es in eine Schublade, die „Mein Museum“ heißt und voll ist mit kleinen Dingen, über die ich – irgendwann einmal – schreiben möchte.

Am nächsten Tag saß ich am Schweriner Marienplatz und versuchte mich – gleich mit Füller – an einer kleinen Stadtansicht. Über die Dachsilhouette und ein paar Oberleitungen der Straßenbahn kam ich nicht hinweg, so dass ich das Ganze abends mit drei Äpfeln übermalte.

Das hätte ich vermutlich in einem konventionellen Skizzenbuch nicht getan, doch die Anmutung von Collage, die dem ganzen Projekt eigen ist, machte es möglich. Wie immer nimmt die locker aufgebrachte Grundierung die Angst vor dem leeren Blatt, macht munter und mutig. Es liegt darin auch die Gefahr, Lockerheit mit Schlampigkeit zu verwechseln und die Struktur zu verlieren. So hat mich dieses Probe-Projekt bis heute schon gelehrt, es nicht zu übertreiben mit „Mixed media“, nicht zu viele unterschiedliche Papiersorten und Collageelemente zu verwenden – zumal die einem auf Reisen sowieso in reicher Zahl in Form von Eintrittskarten, Prospekten, Zuckertüten & Co. zufallen.

Am Tag nach den Äpfeln bin ich zu mal wieder zu einer Dorfkirche über Land gefahren: Fortsetzung folgt.

Altmark

Veröffentlicht: 14. Februar 2022 Abgelegt unter: Alltag, Reiseskizzen, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Altmark, Gotik, Handarbeit, Renaissance, Urban Sketching, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen Kommentar„In the middle of nüscht“ sagen die Altmärker zärtlich, wenn sie gefragt werden, wo sie leben. Hand aufs Herz: von Stendal haben wir vielleicht mal gehört, wenn von umgeleiteten Zügen die Rede war, aber von den Hansestädten Salzwedel, Tangermünde, Osterburg, Werben … ? Von einer schier unglaublichen Dichte an romanischen Dorfkirchen, von hoch über der Elbe aufragenden Backsteinmauern, die besterhaltene mittelalterliche Stadtkerne einschließen?

Am letzten Wochenende habe ich eine Freundin besucht, die genau dort lebt. Wir haben in der ersten Vorfrühlingssonne zeichnend draußen gesessen, uns danach im Café aufgewärmt und natürlich ausgiebig geplaudert. (Hat hier einer „geschnattert“ gesagt?)

Das Bild vom Ratskeller wollte ich zuerst verwerfen, weil ich vor lauter Gespräch die Gewölberippen verwechselt hatte. Dann aber entschloss ich mich zu einer Reparatur, habe aber dann doch nicht alles perfekt fertig gestrichelt.

Fläschchen

Veröffentlicht: 12. Februar 2022 Abgelegt unter: Alltag, Mixed Media, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Medizin, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarNeben der handfesten Hausarztmedizin habe ich viele Jahre die Pflanzen- und Naturheilkunde als fachliches Hobby gepflegt. Mit der Übergabe meiner Praxis in jüngere Hände war, neben vielem anderen, auch ein großer Vorrat an pflanzlichen und homöopathischen Mitteln zu sortieren. Ein Teil blieb am alten Ort, wo ich noch in kleinem Umfang damit weiterarbeite. Vieles habe ich mit nach Hause genommen, gesichtet und neu geordnet.

Dabei kam mir die Idee zu diesem Bild. Es zeigt einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle, die mich über viele Jahre erfreut hat. Die Auswahl habe ich vorwiegend unter ästhetischen Gesichtspunkten getroffen. Ein bisschen „Trauerarbeit“ ist natürlich auch dabei, Erinnerungen daran, wie ich mir diese Kenntnisse vor nunmehr zwanzig Jahren erarbeitet habe, Nachdenken darüber, wie sich die geistige Landschaft in dieser Zeit verändert hat.* (Was sich u.a. darin spiegelt, dass die Firma „Staufen“, von der auf meinem Bild gleich zwei Fläschchen auftauchen, eines Tages sang- und klanglos mitsamt ihrem Schatz an Substanzen und Erfahrungswissen von der Bildfläche verschwunden war.)

* Um dieser Veränderung Rechnung zu tragen, hier eine Schlussbemerkung, sozusagen ein Disclaimer: Ich bin – selbstverständlich, würde ich gern sagen – gegen das Coronavirus geimpft und habe diese Impfung natürlich auch in meiner Praxis angeboten.

Berlin

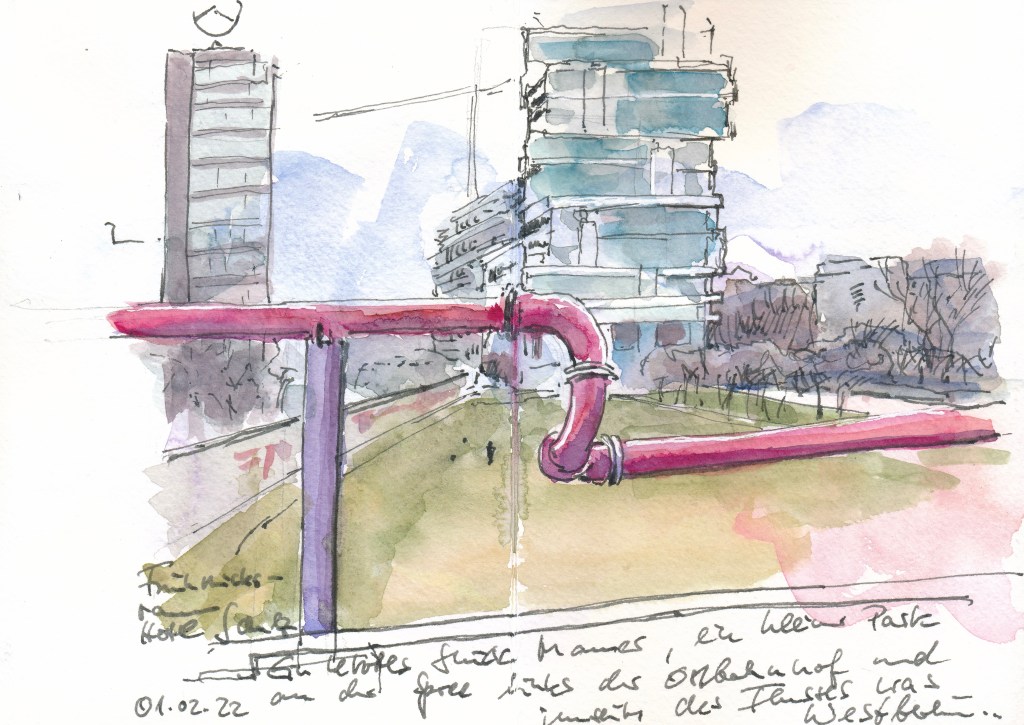

Veröffentlicht: 7. Februar 2022 Abgelegt unter: Alltag, Reiseskizzen, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Berlin, Porträt, Urban Sketching, visuelles Tagebuch 2 KommentareAuf Karlsruhe folgte Berlin. Ich traf Freunde (einige Urban Sketcher darunter) und Verwandte; zwischendurch blieb noch Zeit, in meinem minimalistischen Hotel am Ostbahnhof den Leporello weiter zu füllen.

Am Nachmittag war ich mit zwei Urban Sketchern aus Berlin in der Markthalle Neun zum Zeichnen verabredet.

Markthallenzeichnen ist etwas, worum ich die Berliner jeden Winter beneide, es war allerdings relativ kühl, so dass wir im strömenden Regen noch weiter zum Oranienplatz in ein Café zogen. Hier entstand eine schnelle Skizze mit Blick in die Blaue Stunde.

Am nächsten Tag war ich noch mal mit zwei Zeichnern verabredet, dieses Mal im Technik-Museum. Das Hauptbild – den Dampfschlepper „Kurt-Heinz“ – habe ich schon gezeigt; beim Kaffee im ferienhalber leider recht vollen Imbiss blieb dann noch Zeit für ein kleines Porträt eines Mitzeichners. (Vor einigen Jahren hatte ich ihn schon mal gezeichnet.)