Am Weg

Veröffentlicht: 18. Mai 2024 Abgelegt unter: Allgemein, Reiseskizzen, Schwerin - Kopenhagen 2024, visuelles Tagebuch | Tags: Dänemark, Dom, Engel, Holstein, Kloster, Pilgerweg Hinterlasse einen KommentarAn den ersten Reisetagen war ich fleißig gewesen – hatte meine Zeichnungen nicht nur angefangen, sondern auch fertiggestellt und hier gezeigt. Bald ließ, wie jedes Jahr, der Eifer nach; die Augen fallen mir schon beim Abendbrot zu, der Akku muss noch ans Ladegerät und das T-Shirt gewaschen werden. Dazu kam der stetige Ostwind, der in den letzten Tagen schon mal Stärke 6 erreichte.

Einige kleine Bilder sind am Weg entstanden, und heute, am Ruhetag, war Gelegenheit, etwas davon fertigzustellen. Der schönste Abschnitt der ersten Woche war der Weg von den Holsteinischen Seen bis Oldenburg; die Landschaft kleinteilig, von Hecken gegliedert, die wenigen Dörfer wie frisch geschrubbt zwischen Flieder und Rhododendron.

In einem dieser Dörfer – Schönwalde am Bungsberg – machte ich eine längere Kirchenrast und fand dabei diesen Taufengel:

Das Schönste allerdings ließ sich nicht in einer schnellen Zeichnung einfangen: Die Kirche ist von einer neu gestalteten Parkanlage umgeben, die aus dem ehemaligen Pfarrgarten entwickelt wurde und das Kircheninnere nach außen erweitert mit Kreuzweg, Taufstein und Pflanzen in liturgischen Farben. Ich fand das Ensemble sehr gelungen.

Meine erste Station in Dänemark war das Städtchen Maribo auf der Insel Lolland. Dort gab es im Mittelalter ein Kloster des Birgittenordens; die ehemalige Klosterkirche ist heute eine Bischofskirche. Neben der Kirche entstand im Rahmen der Pilgerrenaissance der letzten Jahre eine „hyggelige“ kleine Herberge. Aus deren Dachfenster zeichnete ich den Blick auf den Kirchturm bei Sonnenuntergang.

Das Hinterland der Insel Lolland ist zum Teil weniger „hyggelig“: Wenig Menschen, viel Agrarsteppe und einiges an Leerstand und Verfall. In einer kleinen Parkanlage in Sakskøbing fiel mir ein Denkmal auf, das mich an ein Arbeiterstandbild aus den 60er Jahren denken ließ. Es stammt aber schon von 1940 und ist den polnischen Erntehelferinnen gewidmet, die vom Ende des 19.Jahrhunderts an im Zuckerrübenanbau der Region gearbeitet hatten.

Die so unerwartete Begegnung mit dem Denkmal beschäftigte mich noch lange – denken wir doch sonst selten darüber nach, welchen Anteil osteuropäische Arbeiterinnen und Arbeiter an der Entstehung unseres Wohlstandes hatten und haben.

Heiterer Ernst

Veröffentlicht: 28. Januar 2024 Abgelegt unter: #uskschwerin, Allgemein, Urban Sketching | Tags: Gotik, Kloster, Mecklenburg, Rokokko, Schwerin Hinterlasse einen KommentarErnst ist das Leben, heiter die Kunst.

Friedrich Schiller

Das Schweriner Staatliche Museum, eine hochkarätige Kunstsammlung, ist schon seit Jahren wegen eines umfangreichen Umbaus geschlossen. Vor lauter Grummelei darüber hatte ich übersehen, dass einige der hochkarätigsten Sammlungsstücke schon seit zwei Jahren im Schloss gezeigt werden. Nun habe ich es endlich geschafft, die Schweriner Urban Sketchers waren auf der Suche nach einem Winterzeichenort auf das Schloss gekommen.

Das Angebot an Zeichenmotiven ist überwältigend; selbst wenn man keinen Eintritt löst, kann man sich stundenlang mit dem spektakulären Treppenhaus und den Ausblicken in den Schlosshof beschäftigen. Ich hatte nach einem ersten Rundgang schnell mein Motiv gefunden.

Diese etwas über 30cm hohe Christusfigur ist ein Hingucker und, nach dem ersten Eindruck unfreiwilliger Komik, ein Rätsel. Aus dem Kontrast von kindlicher Körperform und hoheitsvoller Segensgeste erwächst uns heutigen eine schwer aufzulösende Irritation, zumal das Lächeln etwas karikatur- und buddhahaftes hat. (Auf meiner Zeichnung ist das etwas abgemildert umgesetzt.)

Tante Google hilft mit ihrer Bildersuche; später finde ich die Figur auch in einem dicken und lange nicht angesehenen Buch wieder. Im Hochmittelalter (und in katholischen Regionen bis in das 18.Jahrhundert) war das Einkleiden von Christusfiguren zur Weihnachtszeit in Nonnenklöstern weit verbreitet, die Figuren wurden – wie Anziehpuppen – nackt gefertigt und bekamen erst an ihrem Bestimmungsort Krone und Ornat. Diese Art von Gewändern hat die Zeitläufte kaum überstanden, daher ist das mit Hermelin verbrämte Mäntelchen des ehemals Rostocker Christkindes eine Rarität.

Diese Christusfigur ist ein Widerschein einer uns fremden, kaum noch einfühlbaren spätmittelalterlichen Frömmigkeit. In den antiklerikalen Erzählungen der letzten zweihundert Jahre erscheinen Nonnenklöster vor allem als Orte der Unterdrückung; dass sie auch Orte einer sehr spezifischen weiblichen Spiritualität waren, ist darüber fast in Vergessenheit geraten.

Die Irritation über diese Figur stellte sich erst während des Zeichnens ein. Es sind insgesamt drei Kinder, die als Allegorien Frühling, Sommer und Herbst darstellen (der Winter sei gestohlen worden, als sie noch draußen standen.) Der „Sommer“ ist, ermüdet vom Schafehüten, im Stehen eingedöst, man vermeint das leise, etwas blubbernde Schnarchen eines pummeligen Kindes zu hören … Solche „niedlichen“ Kinder, die erwachsenen Beschäftigungen nachgehen, waren in der Alltagkultur (gemeinhin als Kitsch bezeichnet) noch bis ins späte 20.Jahrhundert weit verbreitet; als Nischenprodukte gibt es sie noch immer (z.B. als „Hummel“-Figuren).

Die Dissonanz zwischen der „erwachsenen“ bäuerlichen Tätigkeit und deren idyllisierender und verniedlichter Darstellung ist auf den ersten Blick nicht so stark wie die beim Anblick eines segnenden Säuglings im Hermelinmantel – doch erschien sie mir als ein Widerschein der kognitiven Dissonanzen, die frühmoderne und moderne Gesellschaften mit sich bringen (und die manchmal, um bei der Landwirtschaft zu bleiben, in Traktoren vor dem Brandenburger Tor ihren Ausdruck finden.)

Nachtrag mit Postkarten

Veröffentlicht: 3. Juni 2023 Abgelegt unter: Reiseskizzen, Werra-Weser 2023 | Tags: Burg, Fachwerk, Kloster, Mittelweser, Oberweser, Romanik 2 KommentareDieses Jahr hatte ich wieder einige Aquarellpostkarten im Reisegepäck, daher folgt nach dem Verdener Abschluss noch einen Nachtrag. Auf Postkarten zu zeichnen lockert die Hand, das kleine Format verhilft zur Großzügigkeit. Besonders Rasten laden dazu ein, zufällige Orte am Weg. Koloriert werden sie meist nicht gleich und noch später – oder nie – abgeschickt.

Burg Polle an der Oberweser war ein solcher Ort. Eine Bank an einer Fähre, ein heiterer Sonntag voller Ausflügler … Kaum kann man sich vorstellen, dass die Burg, Ruine seit dem Dreißigjährigen Krieg, in der sogenannten Eversteiner Fehde von 13.000 Mann belagert worden war.

Der nächste Tag war trüb und kühl und zudem ein Montag, an dem alles geschlossen hatte. So konnte ich mir die Klosterkirche in Kemnade bei Bodenwerder nur von außen ansehen. Die Region ist überzogen mit einem Netz von Klöstern und Stiftskirchen romanischen Ursprungs in sehr unterschiedlichen Erhaltungsgraden.

Stift Fischbeck ist hervorragend erhalten und immer noch von (evangelischen) Stiftsdamen bewohnt. Daher ist nur die Kirche öffentlich zugänglich. Handwerker hatten eine Gartenpforte offen gelassen, so dass ich wenigstens einen Blick in die schönen Gärten unter alten Bäumen werfen konnte, doch zum Zeichnen mochte ich mich nicht niederlassen. Das Kircheninnere ist neoromanisch ausgemalt und wirkte auf mich unruhig und düster, auch ein riesiger Reichsadler samt Hohenzollernwappen an der Decke lud mich nicht zum Bleiben ein. So versuchte ich mich an einer Außenansicht der Apsis, die gerade restauriert wird. Erst beim Zeichnen merkte ich, dass bei einer der Umbauten ein barockes Fenster hineingebrochen worden war.

An diesem Tag war die Strecke teilweise wenig attraktiv gewesen, Kiestagebaue schoben sich zwischen Fluß und Weg. Um so schöner war es, im Estorfer „Scheunenwald“ zu rasten. Der Bau der Scheunen im Wald diente dem Brandschutz; man findet solche Anlagen in der Region noch an einigen Orten. In Estorf kümmert sich ein Verein um die erhaltenen Gebäude.

Am letzten Radtag, kurz vor Verden, hielt ich eine lange Rast auf einem Friedhof. Es war ein freundlicher Ort, der mauerlos in Wald und Wiese überging, unter einer alten Linde stand eine Bank; der Blick ging durch die allgegenwärtigen Weißdornhecken hindurch ins Freie.

Dieser Blick – ins Freie, ins offene Land – er ist wieder da, wenn ich diese Bilder noch einmal ansehe, ich höre noch einmal den Klang der Stille in den alten Dörfern, das Herz wird mir weit und die Zeichenhand freut sich auf die nächsten Bilder …

Kloster Möllenbeck

Veröffentlicht: 16. Mai 2023 Abgelegt unter: Allgemein, Reiseskizzen, Werra-Weser 2023 | Tags: Gotik, Kirche, Kloster, Oberweser, Romanik, Weserradweg Hinterlasse einen KommentarIm landwirtschaftlich geprägten, dünn besiedelten Niedersachsen des frühen Mittelalters waren die Klöster lange vor den Städten da. Gestiftet wurden sie vom lokalen Adel, der sich gute Bedingungen im Jenseits und handfeste Einflussnahme im Diesseits erhoffte.

Diese Einflussnahme war – uns heutige wundert es – war häufig eine weibliche Angelegenheit. Während die Männer anderweitig und meist kriegerisch beschäftigt waren, gründeten die Frauen Klöster, aus deren Rückhalt sie die Interessen der Familie wahrnahmen.

So ist für das Jahr 896 die Gründung des Kloster Möllenbeck durch eine Edelfrau namens Hildburg beurkundet. Auf dem Bild sind Fragmenten einer sehr viel später entstanden Grabplatte mit dem Bild der Hildburg zu sehen.

Die heute sichtbare Anlage ist Ergebnis der bekannten Abfolge von Zerstörung und Wiederherstellung, von Umwidmung, Abriss und Neuaufbau. Das Kernkloster mit Wohngebäuden, Kreuzgang und Kirche ist seit der Frühen Neuzeit weitgehend unverändert geblieben. Die Gebäude beherbergen ein Jugendfreizeitheim, nur die Kirche ist öffentlich zugänglich. Beim Eintreten ist die Besucherin überrascht: es handelt sich um eine evangelisch-reformierte Kirche, bilderlos und sehr schlicht eingerichtet.

In einer Scheune des ehemaligen Wirtschaftshofes gibt es heute ein kleines, sehr schönes und anheimelndes Hotel mit einem Gartenrestaurant. Ich kam an einem Tag, an dem das Restaurant geschlossen hatte, ich setzte mich in der stillen und friedlichen Stimmung unter die alten Eschen und begann zu zeichnen.

Als ich die Farbe weitgehend auf dem Blatt hatte, hörte ich auf. Seitdem habe ich in der letzten Woche immer mal ein paar Striche daran gezeichnet; heute ist es nun fertig geworden.

Neuland mit Romanik

Veröffentlicht: 7. Mai 2023 Abgelegt unter: Allgemein, Reiseskizzen, Werra-Weser 2023 | Tags: Kloster, Oberweser, Romanik, Weserradweg Hinterlasse einen KommentarIn Hann.Münden (noch eine Fachwerkstadt, vorgemerkt für einen weiteren Besuch) beginnt der zweite Teil der Tour: Werra und Fulda haben beide ihre Namen abgelegt und reisen unter einem neuen Richtung Nordsee: mein Weg folgt von nun an der Weser.

Was jetzt kommt, ist Neuland. Der Nordwesten Deutschlands war bis 1989 unerreichbar und danach, anders als viele Regionen Süddeutschlands, auf meiner inneren Landkarte kaum vorhanden. Auch um das zu ändern, habe ich diese Reise geplant.

Das erste, was mir begegnet, sind einige geöffnete Dorfkirchen voller zauberhaft naivem Bauernbarock. Die Überraschung kommt gegen Mittag: Kloster Bursfelde ist eine benediktinische Gründung aus dem 11.Jahrhundert. Ein hochromanischer Bruchsteinbau mit zwei Türmen, einem kleinen Westwerk und einem sehr langen Kirchenschiff. Das Schiff wurde nach der Säkularisation im 17.Jahrhundert geteilt, der Westteil diente als Stall und der Ostteil als Gemeindekirche. Im 19.Jahrhundert kam, wie an vielen Orten, das Umdenken; die romanische Gestalt wurde, soweit möglich, wiederhergestellt.

Der abgelegene Ort war im 15.Jahrhundert Zentrum einer geistigen Erneuerungsbewegung innerhalb des Benediktinischen Ordens – der „Bursfelder Kongregation“ gehörten zeitweilig über hundert Klöster an. Was wäre wohl geschehen, wenn Luther Benediktiner und nicht Augustiner geworden wäre?

Gezeichnet habe ich im Inneren, den Blick durch ein gotisches Innenfenster auf eine romanische Säule.

Ein paar Orte weiter liegt die Klosterkirche Lippoldsberg auf einem Hügel. Auch hier gibt es eine wechselvolle Geschichte, die mit einem Benediktinerinnenkloster begann; sie umschließt Reformation, Kriege, Brände und Wiederaufbau. Im Eingangsbereich, an der „Klosterpforte“, fand ich ein Schild, auf dem zu lesen war:

Information

Museum

Klosterladen

Kirchenbeitritt

Kirchenbeitritt! Ob schon jemand zur Pförtnerin statt „Ich hätte gern eine Apfelschorle“ „Ich würde gern der Kirche beitreten“ gesagt hat? Gibt es einen Notfallplan für diesen Moment?

Eines jedenfalls ist schon da: ein stilechter Türklopfer. Denn an eine Klosterpforte muss man natürlich anklopfen. Ein wunderschön geschmiedeter Löwen-Katzen-Menschenkopf, vermutlich eine moderne Arbeit.

Rückblick – Kloster Lehnin

Veröffentlicht: 21. November 2022 Abgelegt unter: Allgemein, Herbstreise 2022 | Tags: Brandenburg, Diakonie, Gotik, Kloster, Romanik 2 KommentareSo, wie sich die Stadt Brandenburg „an der Havel“ in den offiziellen Ortsnamen schreiben ließ, um sich vom Land gleichen Namens zu unterscheiden, wählte das Örtchen Lehnin „Kloster“ als Namenszusatz – die Unterscheidung zielt auf einen Revolutionsführer. Der Ortsname wird, Nahewohnende wissen das, auf der zweiten Silbe betont. Wie Schwerin oder Genthin. Oder Berlin. Eigentlich kann man da gar nichts verwechseln.

Natürlich gibt es in Kloster Lehnin ein Kloster. Oder gab, je nach Blickwinkel, denn Mönche leben hier seit fünfhundert Jahren nicht mehr. Es war ein Zisterzienser-Kloster, das erste in der Mark Brandenburg, zu deren Entstehung und Konsolidierung es beitrug. Die Zisterzienser verstanden es, Glaubensstrenge und Askese eines Reform-Ordens mit Geschäftssinn und politischem Kalkül zu verbinden. Auf dieses Weise wurden sie zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.

Bekannt waren sie für ihre Neugründungen in Sumpfgebieten. Gelegentlich kann man lesen, dies sei von dem Wunsch angetrieben gewesen, den Tod immer vor Augen zu haben, denn das Leben im Sumpf war ungesund. Ich tendiere eher zu der These, dass Sumpfregionen neben abgelegenen Berggegenden die einzigen waren, die im bereits weitgehend landwirtschaftlich erschlossenen Mitteleuropa die erwünschte Abgeschiedenheit boten. Wie dem auch sei – Lehnin zeigte ideale Bedingungen und ist auch heute noch von Seen und Feuchtgebieten umgeben.

Zwischen Sumpf und See war ich auf überraschend gut ausgebauten Radwegen von Brandenburg her angeradelt gekommen. Als der Nebel sich hob, lag wieder einmal – es würde noch ein paar Tage so bleiben – eine absurde Wärme über dem herbstlichen Land. Etwas erschöpft schlenderte ich über das weitläufige Gelände, verweilte in der Kirche und im Apfelgarten und blieb schließlich vor dem „Königshaus“ sitzen.

Das Königshaus, in der Bauzeit ein Hospital, erhielt seinen Namen, als König Friedrich Wilhelm IV. das Gebäude kaufte, um es vor dem Abriss zu bewahren. Die Klosteranlage war zu diesem Zeitpunkt, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, in einem bedauernswerten Zustand – die Kirche halb zerfallen und die schönen mittelalterlichen Profanbauten mehr schlecht als recht landwirtschaftlich genutzt. Das änderte sich 1911 mit dem Einzug der Diakonissen, die den zisterziensischen Geist des „ora et labora“ neu belebten. Da war die Kirche schon wiederaufgebaut, eine vorbildliche Leistung des frühen deutschen Denkmalsschutzes.

Der Ostchor, den ich hier gezeichnet habe, hat noch originale Bausubstanz, auch wenn der romanische Raumeindruck durch Um- und Einbauten verwischt ist. Das traditionelle Lebensmodell der Diakonissen ist fast verschwunden, auch in Lehnin leben keine mehr. Es gibt ein Hospiz, eine Rehaklinik und ein Tagungszentrum; Einrichtungen, denen man wünscht, dass etwas vom Geist des „Dienstes“ in ihnen überleben möge.

Inzwischen sind vier Wochen vergangen, morgen ist der erste Advent und mein Rückblick endet. Von Lehnin aus war ich über Potsdam und Berlin-Spandau, in weiten Teilen dem Mauerradweg folgend, nach Oranienburg gefahren. In diesen Teil der Reise gehörten zahlreiche Begegnungen, mit Verwandten, mit alten Freunden und mit Erinnerungsorten … Die wenigen Zeichnungen, die doch noch entstanden waren, habe ich schon gezeigt.

Rückblick – Jerichow

Veröffentlicht: 13. November 2022 Abgelegt unter: Herbstreise 2022 | Tags: Kloster, Romanik, Backstein, Elbe Hinterlasse einen KommentarDiese alten Kirchen sind versteinerte Psalmen. In solcher Kirche kann die Predigt zur Not wegfallen, weil die Steine predigen.

Wilhelm von Kügelgen

In Jerichow, gegenüber von Tangermünde in Elbnähe gelegen, steht eine solche Kirche. Bis auf die gotisch zugespitzten Türme ist es ein klassisch romanischer Bau, der eindrucksvoll aus der flachen Elbniederung ragt. Ich kam am Nachmittag dort an, es war still, auf dem weitläufigen Gelände mit Klostergarten, Wirtschaftsgebäuden und Museum fanden sich nur wenige Besucher.

Als ich die Kirche betrat, erinnerte ich mich an den Satz von Kügelgen: Ich habe selten einen so harmonisch proportionierten, erhabenen Raum gesehen. Ich verweilte ein wenig dort, durchrundete die Anlage und kam wieder, um bis zum eindunkeln zu zeichnen.

Der Raum mit seinen romanischen Proportionen ist ausnahmsweise kein Resultat von Um- und Anbau, von Zerstörung und Wiederaufbau; kaum ein anderes romanisches Bauwerk hat nach seiner Errichtung so wenig spätere Veränderungen erfahren wie die Stiftskirche von Jerichow. (Stiftskirche ist der korrekte Ausdruck, denn die Anlage war kein Kloster, wenn es auch architektonisch nicht von einem solchen zu unterscheiden ist, seine Bewohner waren „Chorherren“, adlige Priester und keine Mönche.)

Was uns mit seiner zeitlosen Harmonie berührt, ist bautechnisch das Produkt einer Revolution: der erste Bau im Norden Deutschlands, der aus gebrannten Ziegeln errichtet wurde. Diese Technik war im Mittelmeerraum weithin gebräuchlich gewesen, doch in den Wirren der Völkerwanderungszeit vielfach in Vergessenheit geraten; oberitalienische Bauleute brachten sie hierher, von hier verbreitete sie sich in ganz Nordeuropa.

Am nächsten Morgen war ich schon vor der Öffnung an der Kirche. Es entstand eine schnelle Skizze, bevor ich hineinging, noch einmal den Raum in mich aufnahm, hier und dort noch ein paar Striche probierte und zum Schluss doch Fotos machte, bis ich mich endgültig trennen musste …

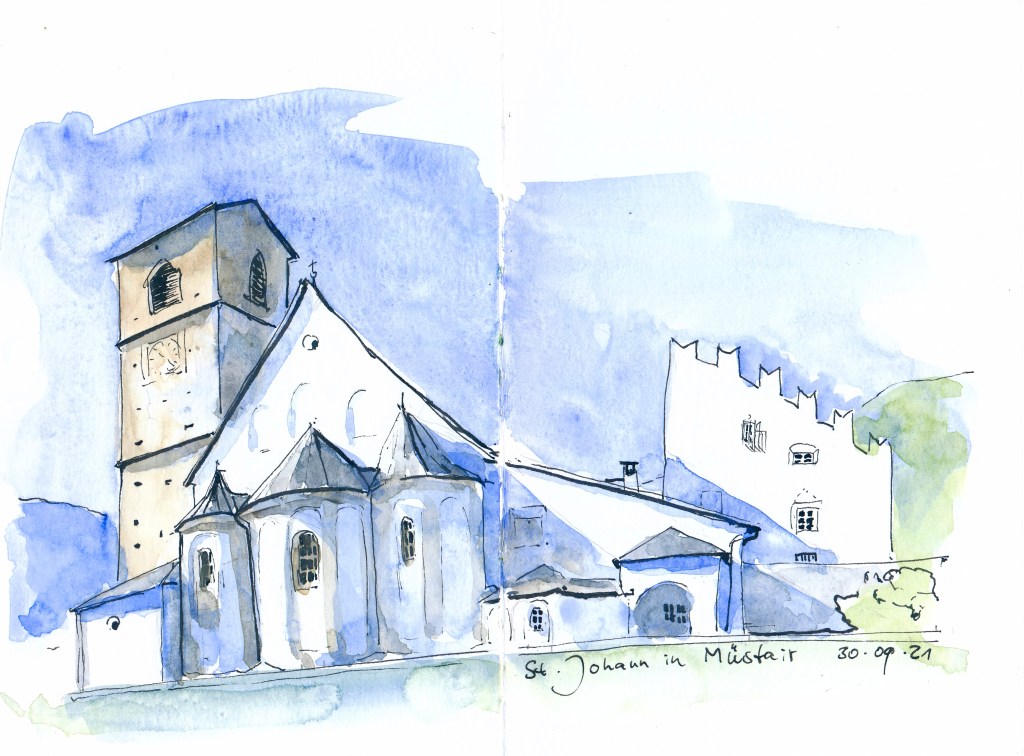

Im Val Müstair

Veröffentlicht: 5. Oktober 2021 Abgelegt unter: Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen | Tags: Kloster, Romanik, Schweiz Hinterlasse einen KommentarAm Kloster St.Johann im Schweizer Münstertal (auf rätoromanisch Val Müstair) endete meine lange Wanderung. Heiter war ich über den Pass da Costainas gekommen und nach einer Nacht in dem hochgelegenen Örtchen Lü heiter das Tal hinunter gelaufen. Vor dreizehn Jahren hatte ich hier schon einmal eine Woche verbracht; dieses Mal blieb mir leider nur noch ein Tag, dafür aber in der Klosterherberge. Bei den gastfreundlichen Benediktinerinnen fühlte ich mich willkommen, gern wäre ich länger geblieben hinter den dicken Mauern, zwischen den Blumenbeeten des alten Wirtschaftshofes, in den mit Schnitzereien und Wandbehängen geschmückten Räumen …

Das Kloster wurde in karolingischer Zeit, im Jahr 775, gegründet; seitdem, seit 1200 Jahren, gibt es hier durchgehend einen benediktinischen Konvent. Seit 1200 Jahren wird in der berühmten Klosterkirche das benediktinische Stundengebet gesungen. Die Kirche ist ebenso alt, nicht nur, wie vielerorten, die Grundmauern oder die Krypta, sondern der gesamte, nicht sehr große Bau, der im Innern komplett ausgemalt war. Das Kloster wurde nie zerstört und immer nur stückweise umgebaut, so dass viele dieser Malereien erhalten sind. Sie haben große Ähnlichkeit mit denen in St.Georg auf der Reichenau; ob sie wirklich gleich alt sind, wird unter Fachleuten kontrovers diskutiert.

Den schönsten Blick hat man von Osten auf die Anlage. In der Mitte die alte Klosterkirche mit ihren drei unterschiedlich großen Apsiden, die dem Bau etwas organisches geben, rechts der charakteristische dicke Wehrturm von 960 und links der Glockenturm, den eine kluge Äbtissin in der Reformationszeit errichten ließ, um die Dorfbewohner beim „alten Glauben“ zu halten – was ihr auch gelang.

Trotz Welterbestatus ist Müstair ein stiller Ort geblieben, von der Schweiz aus nur nach einstündiger Fahrt über den Ofenpass zu erreichen. Für mich ist es ein Sehnsuchtsort geworden, den ich gern wieder und wieder aufsuchen würde, und sei er auch noch so fern.

Media vita in morte sumus

Veröffentlicht: 11. September 2021 Abgelegt unter: Allgemein, Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen | Tags: Bibliothek, Kloster, Mittelalter, Pilgerweg, Romanik, St.Gallen Hinterlasse einen KommentarDer heutige Tag gehörte der Stiftsbibliothek von St.Gallen, einer der größten Sammlungen mittelalterlicher Handschriften und Artefakte weltweit und der einzigen Klosterbibliothek, deren Bestände seit dem sehr frühen Mittelalter (um 700) in großer Zahl erhalten sind. Zuerst ging ich in den barocken Bibliothekssaal, der mit seinen geschmückten Galerien und seinen honigfarbenen Holzpaneelen als solcher schon sehenswert ist. In diesem Saal gibt es Wechselausstellungen originaler Bücher und Handschriften, in diesem Jahr lautete das Thema „Gebet“.

Ich machte gar nicht erst den Versuch, mir alles anzusehen, auch den Audioguide steckte ich schnell wieder in die Tasche, sondern verweilte nur bei wenigen Vitrinen. Zuerst waren es die berühmten illustrierten Stundenbücher aus dem Spätmittelalter, die mich anzogen – ich war erstaunt, wie winzig manche waren, kleiner als A6, die Malereien schon Miniaturen…Und dann fand ich das Antiphonar, das der Mönch Hartker um 1000 herum, also hunderte Jahre vor den hübschen Luxusprodukten, geschrieben hatte. Es handelt sich um ein dickes Buch, in dem gesungene Stundengebete – sogenannte Antiphone – aufgeschrieben sind. Aufgeschlagen war das Buch auf der Seite mit den berühmten und vielfach vertonten Zeilen „Media vita in morte sumus“ – häufig übersetzt mit „Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben“. Ich war diesem Satz auf dieser Reise schon einmal begegnet, bei dem anrührenden kleinen Denkmal für die Opfer des Flugzeugunglücks von 2002. Hier erfuhr ich nun, dass die St.Galler Mönche die Zeilen täglich gesungen haben.

Die Zeichenbedingungen waren denkbar ungünstig. Zum einen herrscht aus konservatorischen Gründen Dämmerlicht im Raum – man sieht also kaum, was man gezeichnet hat. Fotografieren ist verboten. (An meinem Zeichnen, natürlich nur mit trockenen Medien, hat sich niemand gestört). Die Farbe habe ich später ergänzt. Besonders gefreut habe ich mich, dass ich die Handschrift online gefunden habe (viele alte Handschriften sind bereits digitalisiert und öffentlich zugänglich)und und so einen Versuch wagen konnte, Hartkers karolingische Minuskel nachzuempfinden.

Horizont

Veröffentlicht: 8. September 2021 Abgelegt unter: Allgemein, Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen | Tags: Bodensee, Kloster, Pilgerweg, Romanik 5 KommentareAls ich das Projekt begann, einmal längs durch Deutschland zu gehen, war der Bodensee so etwas wie mein Horizont, und die Insel Reichenau mit ihren Klöstern der Leuchtturm darauf. Hier hatte es angefangen nach den dunklen Jahrhunderten der Völkerwanderungszeit, hier gründeten (vermutlich irische) Mönche erste Klöster, in deren Schreibstuben und Gärten bald darauf Kunst und Wissenschaft erblühten.

Gestern habe ich die Insel Reichenau besucht. Sie ist seit (mindestens) römischer Zeit durchgehend besiedelt. Heute ist sie für ihren Gemüseanbau bekannt, vermutlich geht auch der schon auf die Römer zurück. (Nicht umsonst schrieben die Mönche hier gartenkundliche Abhandlungen.) Buchstäblich jeder Quadratzentimeter der Insel ist bepflanzt, und zwar in einer für die heutige Zeit geradezu aberwitzig kleinzelligen Parzellierung, die auf Besitzverhältnisse der Klosterzeit zurückgeht.

Und zwischen all den Gewächshäusern, Beeten, Feldern und kleinen Weinhügeln stehen drei der ältesten Kirchen Mitteleuropas.

Die erste, auf die man trifft, wenn man die Insel betritt, ist St.Georg, und von außen sieht sie erst einmal nicht besonders spektakulär aus. Innen enthält sie jedoch einmalige, ebenfalls auf die Gründungszeit um 800 datierte Wandmalereien.

Ich war früh aufgebrochen und hatte diesen schönen Blick lange an einem kühlen Morgen für mich allein; später wurde es schwül und drückend und vielleicht lag es daran, dass mir vom viel gewaltigeren Münster kein ordentliches Bild gelang. Vielleicht hatte ich auch einfach das Gefühl, dass ich gern noch einen Tag und noch einen und noch einen gehabt hätte, um dieser gesegneten Insel ein bisschen gerecht zu werden.