Innsbruck, ich muss dich lassen

Veröffentlicht: 18. Oktober 2025 Abgelegt unter: Reiseskizzen, visuelles Tagebuch | Tags: Inktober, Kaffee, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarInnsbruck, ich muss dich lassen/ ich fahr dahin mein Straßen/ in fremde Land dahin.

Am Sonntag, vor einer Woche, verbrachte ich den letzten Urlaubstag in Südtirol. Am Montag begann ich den Heimweg und fuhr über den Brenner bis Innsbruck. Dort hatte ich mich für eine Nacht in einem hübschen minimalistisch-modernen Appartement mit viel hellem Holz und Naturmaterialien eingemietet, einem Ort, viel zu schade, um gleich wieder abzufahren.

Ich spazierte Richtung Altstadt und fand mich – Touristen sind nicht immer nur die anderen – in einem Café mit Blick auf das Goldene Dachl wieder. Doch statt mich dem Erbe Kaiser Maximilians zu widmen, wandte ich mich Näherliegendem zu: einem Kastanienherzen. Ein Kastanienherz ist eine Art großer Praline aus mit Schokolade überzogenem Maronipüree, eine regionale und saisonale Süßigkeit.

In dem Appartement gab es eine kleine Küchenzeile und auf dem Ceranfeld stand eine dieser achteckigen italienischen „Espressokannen“, mit denen man zwar keinen Espresso (dafür braucht es einen höheren Druck), aber doch einen guten Kaffee kochen kann. Das tat ich zum Frühstück, nachdem ich nachgelesen hatte, wie man die Kanne bedient, denn ich hatte so ein Ding noch nie benutzt.

Wenn ich mir einen schnellen Kaffee koche, so gebe ich normalerweise einen Löffel frisch gemahlenen Kaffee in eine Tasse und brühe mit heißem Wasser auf – fertig. Menschen aus Ostdeutschland, wie ich, nennen diesen Kaffee immer noch „türkisch“, obwohl sie natürlich längst wissen, dass man in der Türkei ganz anderen Kaffee bereitet. Achteckige Bialetti-Kannen hingegen blieben für mich stets ein etwas zweifelhaftes Emblem diverser – selbstverständlich westdeutscher – Toskana-Fraktionen.

Nachdem ich den Kaffee ausgetrunken und die kleine Küche aufgeräumt hatte, blieben noch zehn Minuten für eine schnelle Bleistiftskizze und ein paar Fotos des eleganten Dialogs von Schwarz und schwärzer. Ursprünglich hatte eine schraffierte Inktober-Zeichnung daraus werden sollen, doch fürchtete ich den Aufwand. So nahm ich dunkelgraue Gouache für das Ceranfeld und diverse Marker für die Kanne, allen voran das berühmte Schwarz aus dem japanischen Pentel-Pinselstift.

Gemüse und Gesang

Veröffentlicht: 17. Juli 2025 Abgelegt unter: #uskschwerin, Allgemein, Alltag, Mixed Media, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Gemüse, Kirche, Musik, Schwerin, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarZuerst der Gesang: Am letzten Samstag gab es in der Schweriner Schelfkirche ein in mehrerlei Hinsicht bemerkenswertes Chorkonzert. Der Rachmaninow-Chor aus Kiel gastierte mit einem Benefizkonzert zugunsten der Dachsanierung. Gesungen wurden in Deutschland selten bis nie gehörte Vokalmusik-Stücke aus Osteuropa und dem Baltikum.

Das Gemüse hingegen wurde so oder anders schon des öfteren in meinen Skizzenbüchern gesehen. Noch vor dem Naturstudien-Wochenende in Bellin hatte ich eine Serie mit auskeimenden Zwiebeln ins Auge gefasst, an Ende wurden es zwei Zeichnungen. Die erste, mit Bleistift, war nicht viel mehr als eine Lockerung des Handgelenks. Bei der zweiten, mit Fineliner, erinnerte ich mich, erst vage, dann immer genauer daran, in einem der Skizzenbücher des von mir hochgeschätzten Kölner Zeichners Peter Hoffmann etwas ähnliches gesehen zu haben. So versuchte ich mich, etwas ungelenk, an einer Hommage.

Und zum guten Schluss noch ein vertrautes Genre: ein sonntägliches Frühstücksbild. Die kleinen Tomaten sind noch gekauft, die auf dem Balkon fangen gerade an sich zu röten, doch immerhin ist das Basilkumblatt bereits selbst geerntet. Natürlich dürfen auch die Bollhagen-Streifen nicht fehlen. Gezeichnet ist das Bild im 14×14 cm Watercolour Book von Hahnemühle, doch nach einer dünnen Untermalung mit Wasserfarben wechselte ich zu Buntstiften.

Einhundertzwölf Tage …

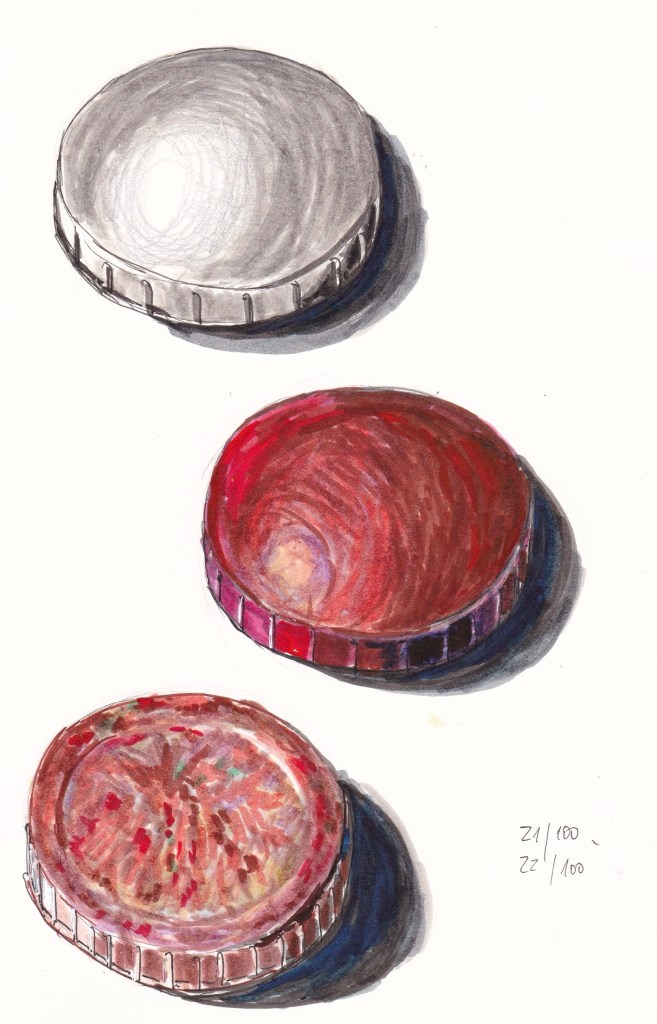

Veröffentlicht: 15. Juni 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Allgemein, Alltag, Mixed Media | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag, Stillleben, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen Kommentar… ist es nun her, seit ich mich in Begleitung einer sechzig Jahre alten Packung Würfelzucker in das Abenteuer „100-Tage-Projekt“ gestürzt hatte. Was ist daraus geworden?

Am 23.Februar, dem Starttag, schrieb ich:

Es ist ein Social-Media-Projekt (eine „Challenge“, dazu schreibe ich später mehr), länger als die meisten Projekte dieser Art; dafür mit großzügigen Regeln. Eigentlich mit nur einer Regel: mach hundert Tage lang etwas, das Du schon immer machen wolltest, und damit Du dranbleibst: Halte das Ganze so einfach wie möglich. Und zeige die Ergebnisse öffentlich, in einem Medium Deiner Wahl.

Ja, ich habe es einfach gehalten, wozu auch zählt, dass ich noch nichts über mein Verhältnis zu „Challenges“ geschrieben habe. Um es kurz zu machen: Ich mag den Begriff nicht, weder als „Challenge“ noch als „Herausforderung“. Die „Herausforderung“ ist ist ein Geschwister von „Komfortzone verlassen“, wozu ich vor einiger Zeit schon einmal etwas geschrieben hatte, ein Euphemismus aus der Welt des amerikanischen Business-Sprechs. Der Begriff „Herausforderung“ stammt aus der mittelalterlichen Männerwelt, was man erkennt, wenn man ihn wörtlich nimmt: da wird jemand (zu einem Zweikampf) aus seinem geschützten Raum „heraus“ „gefordert“. Die „Challenge“ bedeutet genau das gleiche und wurzelt in einem lateinischen Wort für „Beschimpfung“.

Also: Projekt. Und was ist daraus geworden? Viel. Wenn auch nicht alles, was ich mir vorgenommen hatte. Größere Pläne – und das Ganze war ein zumindest mittlerer Plan – haben das so an sich. Die ursprüngliche Idee war gewesen, mich dem Inhalt von drei Schubladen, genannt „Mein kleines Museum“, zu widmen. Ich sollte sehr schnell merken, dass meine Wohnung weit über diese Schubladen hinaus ein Museum ist, ein Ort voll beseelter Dinge, voll stiller Lebendigkeiten. So stand ich bald vor einer riesigen Auswahl an Motiven, von denen nur einige wenige den Weg auf das Papier fanden.

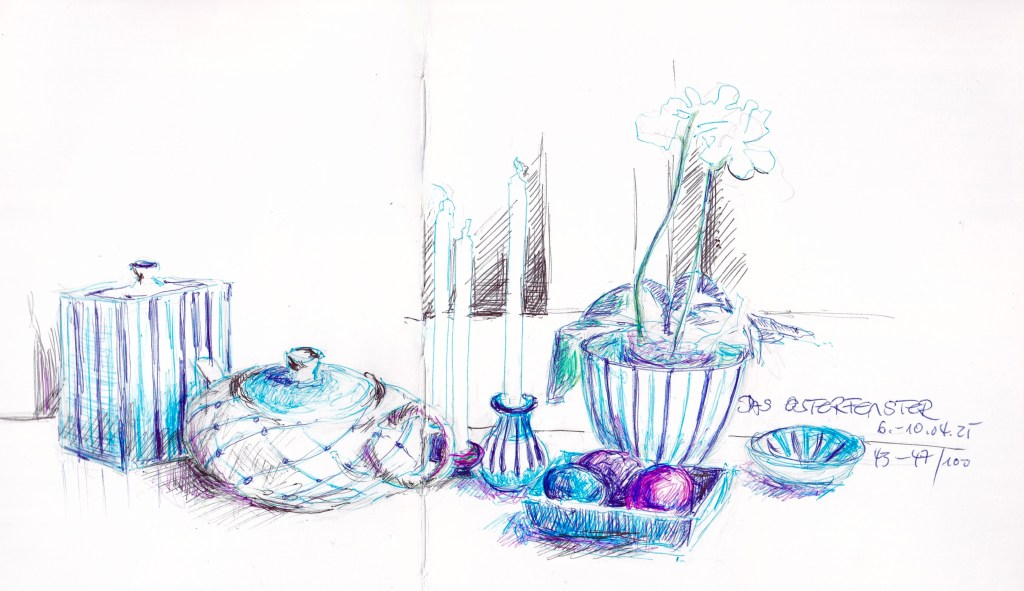

Das letzte Bild war am 55. von 100 Tagen entstanden, und dem Museumsplan kam etwas sehr Schönes in die Quere: es wurde Frühling. Ich saß am Ostersonntag vor der „Ewigkeitspforte“ der Schelfkirche, ich verbrachte stille Tage in Bellin und zeichnete, nicht zum ersten Mal, das Schweriner Schloss… Immer wieder, auch das sei hier erwähnt, kam es zu „ungezeichneten“ Tagen, aus Gründen …

Im letzten Viertel des Projektes kehrte ich an den Zeichentisch zurück, friemelte zwei Wochen lang an eine Buntstiftzeichnung, traf mich zwischendurch mit den Urban Sketchern, kam dann am 95.Tag doch aus dem Tritt, aus Gründen, wiederum …

Doch es gab noch ein kleines Nachspiel. Bei der Suche nach den Fossilien hatte ich in einigen Kisten und Dosen gekramt, von denen ich kaum noch wusste, dass es sie gab. In einer fand ich dieses freundliche Püppchen.

Ein Eierwärmer, Typ „Trachtenpuppe“, hergestellt in den 1960er Jahren im Erzgebirge. Wo die kleine Dame ihre letzten 25 Lebensjahre verbracht hat, lässt sich nicht rekonstruieren; davor stand sie in dem etwas unordentlichen und zur Hälfte von Büchern eingenommenen Glasschrank meiner Kindheit. Vermutlich wurde sie gelegentlich zu Sonntagsfrühstücken herausgeholt, zusammen mit ihrer Schwester, die eine rot-weiß gestreifte Schürze und ein weißes Häubchen trug und deren Verbleib ich nicht erinnere.

Frisch gewaschen wartete sie auf dem Zeichentisch, obschon der einhundertste Tag bereits überschritten war, auf ihren Moment. Gestern nahm ich sie zu einem sommerlichen Balkonfrühstück mit nach draußen, da stand sie zwischen einem Frühstücksei und den Rosen und Kräutertöpfen, denen die nächsten Zeichenmonate gehören werden. Und, nein, sie kam nicht zurück in die Kiste, sie steht nun wieder im Schrank (wenn auch ohne Glasscheibe) zwischen Tassen, Tellern und Eierbechern: eine kleine Museumswärterin.

Eigentlich. Oder: Das Museum ist größer als gedacht.

Veröffentlicht: 7. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Dinge, Farbstifte, visuelles Tagebuch | Tags: 60er Jahre, Mein kleines Museum, Pflanzen, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarNach dem Exkurs zu den Tinten hatte ich eigentlich in die kleine Welt der drei Schubladen zurückkehren wollen. Eigentlich … Doch dann dufteten die Hyazinthen auf dem Fensterbrett, schlossen so zuverlässig wie in jedem Spätwinter ein Erinnerungstor auf an die sonst so graue Industriestadt meiner Kindheit. Dort blühten, sorgfältig gezogen von meiner blumenerfahrenen Großmutter, jedes Jahr um diese Zeit die Hyazinthen. Und zwar, und darauf kommt es hier an, in Hyazinthenvasen.

In einer Zeit und in einem Land, in denen weder aus dem kenianischen Bergland noch aus beleuchteten Gewächshäusern Blumen rund um das Jahr zur Verfügung standen (es gab sie ja kaum im Sommer!), hatte die alte Kunst der Treiberei sich länger erhalten als anderswo. Will man im Winter blühende Hyazinthen auf das Fensterbrett stellen, beginnt man am besten im Oktober: man füllt die Vase dreiviertelvoll mit Wasser, legt die Hyazintenzwiebel auf die obere Schale, gaukelt ihr mit einem kühlen Platz und einer Verdunklung ein Leben unter der Erde vor – und wartet. Wenn man Glück hat und die ganze Pracht nicht verschimmelt, ragen irgendwann hübsche weiße Wurzeln ins Wasser und die Pflanze beginnt zu blühen.

Vor einigen Jahren verkleinerte eine Freundin ihren Haushalt und trennte sich von einer ganzen Sammlung an Hyazinthenvasen. So erwarben diese altmodischen Gefäße einen Platz in meinem Vasenregal und damit in meinem Museum.

„Deine ganze Wohnung ist ein Museum“ sagte kürzlich eine nahe Person – wie recht sie hat! Natürlich gibt es darin auch moderne, langweilige und geschichtslose Gegenstände – viele sind es nicht. Viele alte Sachen werden einfach benutzt, manche täglich. Manches, was ich nicht benutze, habe ich, nach neuerer Sitte, in einem Karton vor die Tür gestellt; es lebt jetzt woanders weiter. Einiges habe ich als Erinnerung aufgehoben, anderes, wie eine Zuckertüte von 1965, weil ich denke, das kaum jemand so etwas aufbewahrt. Und manchmal kommen, wie die Vasen, auch Dinge dazu, die andere Menschen aufbewahrt haben.

Zum Zeichnen habe ich meine beiden Lieblingsstücke ausgewählt, aus wassergrünem Altglas und aus Rauchglas, in den 60er, 70er Jahren der Gipfel der Eleganz. Gebraucht habe ich die Abende einer ganzen Woche. Zu den Polychromos-Buntstiften hatte ich mich erst im Verlauf entschieden, als die Bleistiftzeichnung bereits fertig war. Es sollte sich erweisen, dass sie nicht ganz zum Papier – Stillman&Birn Beta – passten, die Zeichnung wurde etwas rauer als beabsichtigt. Dennoch sind Buntstifte ein gelingsicheres Medium, dessen Langsamkeit gut zu einem Projekt passt, für das ich einhundert Tage Zeit habe.

Sieben von hundert

Veröffentlicht: 1. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Ink&Wash | Tags: Mein kleines Museum, visuelles Tagebuch, Zeichenmaterial 2 KommentareHeute ist der siebte Tag. Von hundert. Zeit für eine erste, klitzekleine Reflexion. Funktioniert der Plan? Und wenn nicht, warum doch?

Es begann mit einer Abweichung, einem Umweg. Ich hatte es zwar geschafft, die Schubladen und den Zeichentisch aufzuräumen, aber das Zeichenmaterial war noch nicht startklar. Insbesondere wollte ich die Füller wieder ins Spiel bringen, die ich zum Inktober-Beginn gezeichnet und nicht mehr nachgefüllt hatte, als sie leer wurden. Zumal die beiden Montblanc-Füller prominente Stücke meines Schubladenmuseums sind, mehrfach abgebildet und gelegentlich in Benutzung.

Tinte brauchen sie natürlich auch, ich kramte in den Kästchen, fand drei Tinten für drei Füller (der dritte ist ein gänzlich unhistorischer Lamy) und stellte sie bereit.

Da standen sie vor mir auf dem Esstisch (der Zeichentisch träumt den Zeichentischschlaf): was für ein schönes Motiv! Zumal die Abbildung der Kunstmaterialien eine eigene Disziplin in der Skizzenbuchwelt ist; manche füllen damit regelhaft die erste Seite eines neuen Buches. Nun erst sah ich die Messingschale, auf die ich sie gestellt hatte: ein altes Stück, museumsfähig; vierzig Jahre lang hatte sie den Schreibtisch meiner Mutter bewohnt, als Ablage für – die Füllfederhalter. So hatte sich der Kreis geschlossen. (Das schimmernde Messing bereitete mir als Aquarell einige Mühe – vier Abende habe ich an dem Bildchen gefriemelt.)

Die drei bevorzugten Tinten sind keine Museumsstücke, obschon, zumindest zwei davon, etwas Besonderes. Benutzt man den Füllhalter zum Zeichnen, hat man gern Tinte, die wasserfest auftrocknet, und das auch noch schnell. Solche Tinten gibt es mittlerweile in großer Auswahl und vielen Farben zu kaufen; die meisten haben einen entscheidenden Nachteil: Fast ebenso schnell wie auf dem Blatt trocknen sie im Füller ein. Es sei denn, man benutzt den Füller täglich oder zumindest sehr oft. Wozu ich nur in speziellen Lebensphasen komme.

Platinum Carbon Ink (Schwarz, aus Japan) und Noodler’s Lexington Gray (Grau, aus den USA) basieren auf Rezepturen, die zum schnellen Trocknen das Papier des Untergrunds brauchen – das schont den Füllhalter, zumindest potentiell. Die dritte ist gewöhnliche, nicht wasserfeste blaue Tinte von Pelikan, aus dem Schreibwarenladen in der Stadt. Vielleicht, so meine Idee, ergänze ich meine Zeichnungen durch ein bisschen etwas Geschriebenes, ganz klassisch in Blau. Wenn denn erst einmal die Tinte im Füller ist …

Erster Februar

Veröffentlicht: 1. Februar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Artist Journal, visuelles Tagebuch | Tags: Japan, visuelles Tagebuch, Weihnachten 2 KommentareHeute ist der erste Februar, im Garten blühen Schneeglöckchen und Winterlinge, und ich bin endlich damit fertig geworden, meine Weihnachtsgeschenke abzubilden. Es wollte mir scheinen, als hätte ich dieses Jahr besonders viele besonders ausgewählte Kleinigkeiten bekommen und ich freute mich sehr darauf, einen Teil davon auf einem Bild zu vereinen. Oder vielleicht gleich auf zweien?

Wie immer waren die Augen größer als der Magen und ich verkleinerte und verschob das Projekt. Die Briefe und Postkarten, handgemalt und -geschrieben, müssen in ihrem Karton auf die Gelegenheit warten, Teil einer gemalten Pinnwand zu werden. Und auch mit den hübschen und persönlich ausgewählten Dingen fing ich erst Ende Januar an – immer schön eines nach dem anderen zu beginnen, ist schließlich mein wichtigster Neujahrsvorsatz. (Genau genommen: der einzige.) Und so dauerte das Ganze; wenn ich alles um mich herum schön geordnet hatte (siehe Neujahrsvorsatz!) war es meist schon so spät, dass mir die Augen begannen zuzufallen.

Neben netten Kleinigkeiten wie Honig, Marmelade und Schokolade hatte ich gleich von mehreren Schenkenden Futter für meine Japansehnsucht bekommen – Tee, Gewürze, einen gezeichneten Reiseführer und – nicht zu übersehen – eine augenzwinkernde Winkekatze.

Die wird mir 2026 hinterherwinken, wenn ich endlich zu einer lange geplanten Japanreise aufbreche – bis dahin darf sie die Ostasien-Abteilung im Bücherregal vor Mäusen schützen.

Zitronat

Veröffentlicht: 1. Januar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Gouache, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Gouache, Obst, Pflanzen, visuelles Tagebuch 2 KommentareWann habe ich das letzte Mal mit Zitronat gebacken? In den 1980ern und 90ern, als ich mit Früchtebrot und wochenlang gereiften Lebkuchenteigen experimentierte? Vermutlich. Stollen habe ich nie gebacken, auch keine Königskuchen – wozu sollte Zitronat sonst gut sein? Und woraus wird es eigentlich hergestellt? In der DDR, so lese ich, experimentierte man mit grünen Tomaten, um die teuer importierten Zitronen einzusparen, doch das ist eher eine Fußnote der Geschichte.

Nein, Zitronat wird nicht aus Tomaten hergestellt, sondern aus – man hätte es sich denken können – Zitronatzitronen, urtümlichen, durch Züchtung nur wenig veränderten Zitrusfrüchten. Aus Neugier habe ich mir bei einem Versand für exotische Früchte ein Kilogramm Zitronatzitronen mitbestellt – das sind zwei Stück, deutlich größer als normale Zitronen.

Die Früchte bestehen zu einem großen Teil aus Schale, man kann daraus Likör, Limonade oder eben Zitronat herstellen. Likör trinke ich nicht, auch für Limonade habe ich im Winter wenig Verwendung – also wird es wohl Zitronat werden. (Und was mache ich dann damit?)

Vorher wollten die Früchte allerdings noch abgebildet werden, und mit dieser Gouache-Skizze (15×15 cm) ist endlich auch die Kunstsaison wieder eröffnet. Im Herbst hatte über sechs Wochen lang praktisch täglich etwas gezeichnet, dann kam die Vorweihnachtszeit mit zahlreichen anderen Aktivitäten; viel mehr als ein paar Meetings-Kritzeleien brachte ich nicht zustande. Nach fast acht Wochen Pause will die Hand-Auge-Koordination wieder neu trainiert werden; das braucht etwas. Zwei überdimensionale Zitronen sind als Motiv da gerade einfach genug. (Die Entscheidung zwischen Gouache und Aquarell habe ich erst in letzter Minute getroffen, mit beidem hatte ich im Frühherbst aufgehört, um mich eher grafischen Techniken zu widmen – mal sehen, wie es weitergeht …)

Inktober in Farbe

Veröffentlicht: 9. November 2024 Abgelegt unter: Alltag | Tags: Alltag, Artist Journal, Inktober, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarJeden Tag ein kleines Bild zeichnen – für mich ist das eine echte Herausforderung, eine „Challenge“. Und dann auch noch monochrom! Wie die fastenden Mönche des Mittelalters Wassertiere zu Fischen erklärten und auf den Tisch brachten, fand auch ich eine Lösung: ich erklärte die schon erwähnten „Tuschestifte“ für zugelassen.

Das Ergebnis waren mehr oder weniger farbige „Tuschezeichnungen“:

Die „Walküre“ entstand nach einem Szenenfoto aus dem Film „Hagen im Tal der Nibelungen“, die Schweriner „Tuscherei“ ist eine Kreativwerkstatt, in der man selbst Keramik bemalen kann.

Einundzwanzig Tage

Veröffentlicht: 29. September 2024 Abgelegt unter: Allgemein | Tags: Gotik, mixed media, Pflanzen, Pilze, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarEinundzwanzig Tage lang, regelmäßig Tag für Tag, etwas (kreatives) tun, was man sich sich schon lange vorgenommen hatte – das ist der Kern des 21-Tage-Projekts, einer kleinen Cousine des 100-Tage-Projekts. Für letzteres hatte ich eine Bekannte bewundert, die mehrmals hundert Tage lang Wiesenblumen oder kleine Haushaltsgegenstände zeichnete. Begleitet wird das Ganze von den üblichen Ritualen sozialer Medien: dem möglichst täglichen Posting, gekennzeichnet mit den entsprechenden Hashtags, einem Austauschforum zum Thema und den unvermeidlichen Likes. (Nicht, dass ich darüber nicht freuen würde.)

Ich hatte etwas Zeit und wählte ein ambitioniertes Projekt: ich nahm mir vor, die in den letzten zwei Jahren von mir erworbenen Kurse auf der Seminarplattform Domestika durchzusehen und möglichst jeden Tag etwas kleines im entsprechenden Stil zu zeigen.

Als erstes wählte ich keinen Online-Kurs, sondern einen aus dem wirklichen Leben, zwei Tage lang Basistechniken Aquarell, wunderbar …

Anschließend ging es mit den Kursen weiter, die ich im Netz gefunden hatte.

Das ging so bis Tag 8, dann stellte ich fest, dass ich meinen Kompass neu ausrichten wollte: Zu viel, zu schnell, zu oberflächlich. Die unterschiedlichen künstlerischen Techniken machten mir alle Spaß, bei jeder hätte ich gern verweilt … So beschloss ich, an den restlichen Tagen das zu tun, was mir wieder große Freude bereitete, nachdem es mir eine Zeitlang fad geworden war: einfach zeichnen oder malen, das, was mir gerade vor die Augen kam.

Tag 9 fiel ganz aus, aus Gründen, und an Tag 10 ging ich in die Pilze, das heißt, ich ging da hin, wo in anderen Jahren Pilze gestanden hatten. Ich fand – außer Unmengen an Bovisten, die anscheinend weder den Schnecken noch den Wildschweinen schmecken – genau zwei Stück: eine Krause Glucke für die Pfanne und einen Zitronenblättrigen Täubling, Russula sardonia, zum Bestimmen und Zeichnen.

So kann es bis zum 07.Oktober weitergehen.

Smørrebrød, Smørrebrød

Veröffentlicht: 26. Mai 2024 Abgelegt unter: Allgemein, Schwerin - Kopenhagen 2024 | Tags: Dänemark, Kopenhagen, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarVon Roskilde nach Kopenhagen sind es etwa vierzig Kilometer, und nachdem ich noch einmal im Dom gewesen war fuhr ich sie in einem Ritt. Je näher ich der Stadt kam, um so staunenswerter wurden die Radwege, führten durch Renaturierungs- und Poldergebiete, hatten an dichten Stellen ihre eigenen kleinen Kreisverkehre und mit dem Autoverkehr nur noch wenig zu tun.

Am nächsten Tag stellte ich fest, dass es eine gute Idee gewesen war, Quartier am Stadtrand zu nehmen: während ich auf einem Radschnellweg Richtung Innenstadt fuhr, konnte ich viel von der Vielfalt der Stadt und ihrer (modernen) Architektur sehen.

Im Stadtzentrum angekommen, schaute ich nach zweieinhalb Wochen Landschaft erstaunt und befremdet auf die Mengen an Menschen, die sich durch die Fußgängerzonen schoben: Touristen sind immer die anderen.

So zeichnete ich, endlich an einem ruhigen Schattenplatz angekommen, erst einmal die wichtigste Sehenswürdigkeit Kopenhagens: Die Fahrräder. (Und aß ganz hervorragend ganz wenig, denn ich war vor einem gehobenen Restaurant gelandet.)

Für heute war Regen angekündigt, und wohin geht man als zeichnende Person, wenn es regnet? Ins Museum oder in die Markthalle. Ich entschied mich für Markthalle, denn ich hatte mittlerweile den Smørrebrød-Reiseführer studiert.

Während ich abwechselnd zeichnete und aß, kam der angekündigte Regen. (Und hörte schnell wieder auf.) Im Gegensatz zu gestern waren die Portionen reichlich bemessen, zwei Stück hätten es auch getan …

Die Markthalle – Torvehallerne – , die sich luftig und schattig nach draußen öffnet, ist ein Paradies eigener Art mit ihrem Überfluss an Getränken, an Happen und Häppchen, an Käse, an Fischen und anderen Meertieren, an Kuchen, Törtchen und Konfekt … (Während ich dies schreibe, sitze ich immer noch hier, mit einem Glas von meinem japanischen Lieblingsgrüntee, und denke: morgen komme ich wieder.)