Vierter Advent

Veröffentlicht: 21. Dezember 2025 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: Allgemein | Tags: Barock, Schwerin, Weihnachten | 2 KommentareDas Kirchenjahr, die über eintausendfünfhundert Jahre alte Ordnung des Jahreslaufes, beginnt mit dem ersten Advent, mit dem Sonntag drei bis vier Wochen vor dem Weihnachtsfest: erwartungsvoll richten sich die Christen auf die Ankunft (adventus bedeutet Ankunft) von Gottes Sohn in der Welt aus. Diese Ankunft geschieht, so erzählt es die biblische Geschichte, als eine Geburt unter prekären Verhältnissen, im Stall einer überfüllten Herberge. Später wird man dieses Ereignis einer der dunkelsten Nächte des Jahres zuschreiben, nahe der Wintersonnenwende.

Auch viele Menschen, den christliche Überlieferung fremd ist, haben schon einmal von dieser Geschichte gehört, lassen sich von ihr anrühren, von der Erzählung über ein hilfloses schwaches Kind, mit dem ein neues Licht in die Welt kommt.

Im Lauf der Jahrhunderte haben sich viele einander überlagernde Traditionen und Bräuche rund um dieses Fest herausgebildet, Traditionen, in denen sich die Sehnsucht nach der Wiederkehr des Lichts in der dunklen Jahreszeit ausdrückt – wie in diesem Weihnachtsbaum mit Strohsternen und Kerzen. Er steht in der Adventszeit in der Schweriner Kirche St.Nikolai. Flankiert wird der Baum von einem Taufstein, der die Geschichte in anderer Weise erzählt, nicht als Geschichte einer Geburt, sondern als die einer Umkehr und Berufung.

Die Schelfkirche, erbaut im seltenen Backsteinbarock, ist durch einen Hausschwammbefall im Dach akut bedroht; noch kann sie dank einer Notsicherung offen gehalten werden, bis die nötigen Gelder für die Sanierung zur Verfügung stehen. Auch diese Zeichnung entstand im Rahmen eines Benefizprojektes.

Intermezzo …

Veröffentlicht: 10. Mai 2025 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: #dothe100dayproject, #uskschwerin, Allgemein | Tags: 100-Tage-Projekt, Barock, Kirche Schwerin, Ostern, Schwerin | Hinterlasse einen Kommentar… oder Motivwechsel, das war die Frage in den letzten drei Wochen, denn ab Ostern drängten sich andere Themen vor das Museumsprojekt. Ich hatte es geahnt und mir bereits am Anfang die Erlaubnis dazu erteilt, wenn denn nur weitgehend täglich ein Stift in die Hand genommen würde.

Anfang Januar waren die Schweriner Urban Sketchers bereits einmal in der Schelfkirche unterwegs gewesen. Die schöne Kirche in seltenem Backsteinbarock ist von einem schweren Dachschaden heimgesucht worden und nur dank eines ausgeklügelten Notsicherungssystems noch betretbar; ich hatte die Fachwerkkonstruktion im Innenraum seinerzeit gezeichnet. Nun hatten wir uns die Kirche von außen vorgenommen. Mit zwei anderen Zeichnern traf ich mich am Nachmittag des Ostersonntags, mittlerweile Tag 57 des Projekts, an der Kirche.

Es war feiertagsstill, die langsam sinkende Sonne tauchte das Südportal der Kirche in schönstes Streiflicht. Ich ging mit feinen Strichen und der gleichen Akribie wie bei meinen Haushaltsgegenständen zu Werke – und brach bald frustriert ab: Der Tausendfüßler war über seine eigenen Füße gestolpert. Ich verkleinerte das Motiv, konzentrierte mich auf die Figurengruppe über dem Türsturz und umriss die Form mit großzügigen Linien – dann faserte der Nachmittag in ein freundliches Gespräch aus. Urban Quatsching.

So hieß es wieder die Abende nutzen. Während ich noch in kleinen Abschnitten an dem Motiv strichelte, ging die Woche schneller vorbei als gedacht. Flugs war es wieder Wochenende, Tag 64, und ich fand mich mit einer Gastzeichnerin aus Aachen am schönsten alle Schlossblicke wieder. Danach brauchte ich noch einmal zwei Tage, viele feine Kugelschreiberstriche und ein paar Schichten Wasserfarbe, um das Türmotiv an Tag 67 zum Abschluss zu bringen.

Fast genauso viel Zeit wie zum Zeichnen hatte ich dafür benötigt zu verstehen, was ich da eigentlich abgebildet hatte.

Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. (1.Korinther 15,43)

Es war fast schon eine Jungsche Synchronizität, dass ich am Ostersonntag vor diesem Satz des Apostels Paulus saß, den ich mir zudem noch am Vormittag in einem erhellenden Radioessay hatte erklären lassen. Paulus führt den Empfängern seines Briefes in eindrücklichen Sprachbildern seine Vorstellung von Auferstehung und Ewigkeit vor Augen, die mehr umfassen als ein einfaches „Weiter so“.

Schwieriger war es mit der lateinischen Inschrift, die voller (militärischer) Anspielungen und voller Verkürzungen steckt, sie lautet sinngemäß:

Im Zeichen Jesu besiege ich alles. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.

Die künstlerische Umsetzung war dann eher schlicht-allegorisch: Gott erscheint als Wolke, aus der grünspangrüne Kupferblitze zucken, während zwei pummelige Putten für Saat und Ernte stehen. Die Ewigkeit war unter diesem Türsturz allerdings in sehr konkreter Weise anwesend – das Südportal führte einst auf den (heute nicht mehr vorhandenen) Friedhof hinaus; nach dem Trauergottesdienst wurde der Sarg hier hinausgetragen.

Notsicherung

Veröffentlicht: 11. Januar 2025 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: #uskschwerin, Architektur, Urban Sketching | Tags: Backstein, Barock, Mecklenburg, Schwerin, Urban Sketching | 2 KommentareDas mittelalterliche Schwerin hatte vermutlich drei Siedlungskerne: Die ehemals slawische Burginsel (aus der das berühmte Schloss werden sollte), den Dombezirk und eine nördlich davon gelegene Kaufmannssiedlung. Aus dem Dombezirk wurde die heutige Altstadt und aus der Kaufmannssiedlung „die Neustadt auf dem Schelfe“, 1705 mit eigenem Stadtrecht versehen und erst Mitte des 19.Jahrhunderts mit der Stadt Schwerin vereinigt. Die Kaufmannssiedlung hatte schon früh eine eigene Kirche gehabt, wie alle Kaufmannskirchen eine Nikolaikirche.

Diese Kirche verfiel nach der Reformation und musste nach einem schweren Sturmschaden 1703 abgerissen werden; zehn Jahre später, 1713, wurde die neue Kirche geweiht. Es ist der erste Kirchenbau in Mecklenburg nach der Reformation, ein ungewöhnlicher barocker Backsteinbau. Er wurde mit einem Kupferdach einer aufwändigen Konstruktion gedeckt, doch die Bauaufsicht war anscheinend weniger ehrgeizig – Kupferplatten wurden unterschlagen, das Dach war von Anfang an undicht. Damit nahm das Elend seinen Lauf, dessen vorläufiges Ende der Befund eines massiven Holzschwammbefundes im Dachstuhl ist.

Um die Kirche weiter betreiben zu können, wurde im Inneren eine Notsicherung eingebaut, die den maroden Dachstuhl nicht nur abstützt, sondern auch sanft anhebt. Wie das genau funktioniert, kann man in diesem Artikel der Deutschen Stiftung Denkmalsschutz nachlesen: Denkmal in Not. Dort ist auch ausführlich beschrieben, wie es zu dem Fäulnisbefall kam und welche akrobatischen Übungen erforderlich waren, um überhaupt eine Diagnose stellen zu können.

Die Schweriner Urban Sketchers trafen sich heute in der mit 8° halbwegs temperierten Kirche. Der Innenraum hat eine schöne klassizistische Ausstattung, die viele Zeichenmotive bietet, doch ich kam an dem Notsicherungsturm nicht vorbei. Die Balkenkonstruktion verlangte mir so viel ab, dass ich anderthalb Zeichenstunden lang vergaß, zu frieren … Zu Hause habe ich noch ein bisschen Farbe ergänzt, alles andere war fertig geworden.

Wer einen kleinen finanziellen Beitrag zu der Dachsanierung leisten will, kann das auf dem Spendenportal der Schelfkirche tun – natürlich gibt es auch von offizieller Seite Unterstützung, aber der nötige Eigenanteil der Gemeinde muss dennoch aufgebracht werden.

Im Zwinger

Veröffentlicht: 21. September 2024 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: Allgemein, Reiseskizzen | Tags: Antike, Barock, Dresden, Renaissance, Stillleben | Hinterlasse einen KommentarVor genau vier Wochen war ich in Dresden, an einem heißen Tag, der danach verlangte, in einem klimatisierten Museum verbracht zu werden. Die Wahl fiel auf den Zwinger, Ausgangspunkt war eine Sonderausstellung von Stillleben. Dort wurden auch einige Gegenstände gezeigt, die sich häufig auf Stillleben finden.

Dieses Bild zeigt eine Stegkanne aus Zinn, ein relativ standardisiertes Haushaltsgerät aus früher Neuzeit und Barock. Der Name rührt von dem (kunstvoll verzierten) Steg zwischen Tülle und Corpus her.

Nach den Stillleben gingen wir ins Café, zu dem der Weg treppauf, treppab und durch die Antikenhalle in einen anderen Gebäudeteil führt. Ich beschloss, bei den antiken Skulpturen zu bleiben, umkreiste zuerst die ägyptischen Mumien, um mich schließlich vor einem hellenistischen Sarkophag aus dem 3.Jh.n.Chr. niederzulassen.

Der Sarkophag hat die Form einer Wanne mit geraden Wänden, vielleicht 80cm hoch, die Schauseite ist mit einem kunstvollen, in mehrerer Hinsicht üppigen Relief verziert. Es ist als Hochrelief mit mehreren Ebenen gefertigt, was mich zeichnerisch an meine Grenzen gebracht hat – die Hintergrundfiguren habe ich weggelassen.

Das Relief zeigt Dionysos, den griechischen Gott des Weines, der Ekstase und des Wahnsinns, mit seine Gefolge. Der Gott reitet auf einer Löwin, die wiederum über Musiker, eine Schlange, einen Leoparden und eine Ziege hinwegsteigt, aus dem Hintergrund tauchen Satyrn auf, Mensch-Tier-Mischwesen mit Bockshörnern und -füßen oder einem Tierschwanz. Einige tragen Musikinstrumente, andere seltsame gebogene Keulen, ein Symbol für den Hirtenberuf. (Wo Luther im 23.Psalm „dein Stecken und Stab“ übersetzt, wäre „dein Hirtenstab und deine Keule“ korrekter gewesen.)

„Edle Einfalt, stille Größe“ wollte der Klassizismus des 18.Jahrhunderts der wiederentdeckten Antike zuschreiben – das Relief zeigt das Gegenteil davon: Eine wüste Männerhorde, die betrunken grölend, und mit erigiertem Glied (einer kopuliert bereits mit einer Ziege) durch die Landschaft zieht. Kein Wunder, dass das junge Christentum die Satyrgestalt zum Inbegriff des Bösen, zum Teufel, umgestaltete.

Zweimal Denkmal

Veröffentlicht: 23. September 2022 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: #uskschwerin, Allgemein, Architektur, Urban Sketching | Tags: Barock, Drache, Gotik, Heiliger, Kirche, Mecklenburg, Schnitzaltar, Schwerin, Taufstein | Ein KommentarZum Tag des offenen Denkmals hatte ich in Schwerin die Auswahl zwischen dem Logenhaus der Schweriner Freimaurer – ich hatte es vor Jahren einmal von außen gezeichnet – und zwei von den drei Kirchen, die ich im Frühjahr erradelt hatte. Bei den Freimaurern würde es, so fürchtete ich, voll werden und ich vielleicht nicht zum Zeichnen kommen; ich entschied mich für die Kirchen.

Als ich an der Kirche von Kirch Stück ankam, sah ich es deutlich vor meinem inneren Auge, das Datum: 11.09.22. Es war allerdings erst der 4. Umkehren? Ich erinnerte mich, dass die zweite Kirche, nur wenige Kilometer entfernt, im März ganz ohne Denkmalanlass offen gewesen war; so auch an diesem Tag. Die Trebbower Kirche ist der gleiche Bautyp wie die im stillen, (gott)verlassenen Prestin – ein schlichter Hallenbau ohne Turm, mit Spitzdach, gerundetem Chorraum, einem kleinen Sakristeianbau an der Südwand und einem frei stehenden Glockenstuhl.

Still war es auch hier, eine belebte und bewohnte Stille. Am Friedhofstor schon begrüßte mich das „Offene-Kirche“-Schild, es passte zur einladenden und freundlichen Atmosphäre des Ortes.

Bevor ich hineinging, ließ ich mich im Moos unter alten Bäumen nieder und stellte dieses Bild fast fertig; zuhause vertiefte ich nur die Schatten ein wenig.

Im Innern erwartet die Besucherin freundlich-naives Barock an Kanzel und Altar; Voluten, Knorpelwerk und pausbäckige Engel. Als Kanzelträger, im dunklen Untergrund, erst auf den zweiten oder dritten Blick sichtbar, fungiert eine düstere Maske mit gelben Augen.

Am folgenden Sonntag war dann wirklich der Tag des Offenen Denkmals und ich radelte noch einmal ins nahe gelegene Kirch Stück, um die vielfach im Vorbeifahren gesehene Kirche endlich einmal von innen kennenzulernen. Für eine Dorfkirche ist sie bereits im Mittelalter wertvoll ausgestattet worden, u.a. beherbergt sie eine der ältesten Glasmalereien Mecklenburgs.

Meine Blicke wurden sofort von dem grob in Granit gehauenen Taufstein angezogen. Man weiß nichts zuverlässiges über diese Steine; sie künden von Vorfahren, die außer ihnen nichts Steinernes und auch nichts Schriftliches hinterlassen haben und denen man später das Etikett „Heiden“ aufdrückte. Ich habe solche Taufsteine schon mehrfach gezeichnet, in Mecklenburg und sogar in Franken.

An der Stirnseite der Kirche steht ein fröhlich-bunter gotischer Altar mit der üblichen Aufreihung von Heiligen in den Seitenflügeln. Der Mittelteil ist von erzählenden Szenen rund um Jesu Hinrichtung ausgefüllt; dazu kommt der heilige Georg, dem die Kirche geweiht war. In schönster Märchenmanier erlegt er den Drachen, während die Prinzessin für den guten Ausgang der Geschichte betet.

Von Gärten und Menschen

Veröffentlicht: 28. Mai 2022 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: #uskschwerin, Pflanzen, Urban Sketching | Tags: Barock, Park, Pflanzen, Pilze, Potsdam, Schwerin | Hinterlasse einen KommentarAm Gründonnerstag hatte ich den Fisch erst aquarelliert und dann gegessen, um am Karfreitag hier darüber nachzudenken, wie Madame Maigret ihn wohl zubereitet hätte. Dann stockten Stift und Tastatur. Um nun, sechs Wochen später, allmählich, wieder in Gang zu kommen.

Wie immer galt es, sich von der Vorstellung zu trennen, Bilder fertig zu stellen, die nicht mehr waren als ein paar Striche auf dem Papier, es galt, tagelang offen gelegen habende Bücher zuzuklappen und sich an die Marker zu halten, denn die Füller sind in solchen Zeiten meist eingetrocknet.

Heute trafen sich die Schweriner Urban Sketchers im ehemaligen Herzoglichen Küchengarten, von dem eine Mauer wie zu Friedrich Franz‘ Zeiten den Westwind fern hält – ein guter Platz für diesen stürmischen Tag. Rosen, so dachte ich mir, wachsen auch in meinem eigenen Garten (wer sie daran hindert, wird gleich noch zur Sprache kommen), also hielt ich mich an die Bartiris.

Die Rosen in meinem Terrassengarten blühen seit gut einer Woche. Doch kaum waren die ersten Blüten erschienen, sah ich auf den ersten Blättern tief unten im Strauch den Feind: Diplocarpon rosae, den Sternrußtau, einen Pilz, der auf meiner den halben Tag beschatteten Terrasse leichtes Spiel hat. Kaum gelingt es den Sporen, sich an einem Blatt festzuklammern und dort ein paar feuchte Stunden zu verweilen, entstehen hässliche schwarze Flecken, die sich mit schwarzen Pilztentakeln ausbreiten und dem Blatt in Windeseile alles grüne Leben aussaugen – es stirbt ab, fällt zu Boden und mit ihm Hunderte von Sporenpäckchen, auf ihre Zeit warten.

Vergangene Woche brachte ich einen ganzen Tag zeichnend im Park Sanssouci zu – ein reines, lange nicht gefühltes Glück und eine gute Gelegenheit, die Hand-Auge-Koordination wieder in Gang zu bringen. Am frühen Abend saß ich in einem der Rondelle, zu denen die Hauptallee sich weitet, und zeichnete „Paris entführt Helena“ im „Entführungsrondell“ – eine sich windende und zappelnde Marmorschönheit neben der anderen …

Und wo bleiben die Menschen? Die, die nicht aus Marmor sind? Natürlich sind sie da, ohne sie wäre der Garten kein Garten und der Sternrußtau einfach nur ein Stück Natur, von Statuen mit zweifelhafter und ganz und gar unzeitgemäßer Botschaft ganz zu schweigen. Mit dem Zeichnen von Menschen allerdings ist da so eine Sache – das will erst wieder geübt werden. Daher zum Schluss noch eine Caféhauszeichnung von Anfang April, als die Schweriner Sketchers sich das vorige Mal trafen – weiser Wettervoraussicht drinnen zum Frühstück …

Rembrandt

Veröffentlicht: 8. Februar 2022 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: Reiseskizzen, visuelles Tagebuch | Tags: Barock, Erotik, Mythologie | Ein KommentarVon Karlsruhe aus waren wir nach Frankfurt gefahren, um uns im Städel-Museum die große und am vorletzten Tag trotz Zeitfenster-Ticket rappelvolle Rembrandt-Ausstellung anzusehen. Abgesehen davon war sie in jeder Hinsicht ein Genuss, klug kuratiert, die Bilder hervorragend gehängt und ausgeleuchtet, von gerade der richtigen Menge an Informationen begleitet.

Nachdem ich mir einen Überblick verschafft hatte, konzentrierte ich mich auf zwei Bilder. Ich zeichnete sie vor Ort mit Bleistift und später, im Hotel, im Zug und auch noch zu Hause mit verschiedenen Medien.

Das erste war „Ganymed in den Fängen des Adlers“, eine Leihgabe aus der Dresdner Gemäldegalerie, und eben dort hatte ich es schon als Kind kennengelernt. Meine Mutter hatte vergeblich versucht, mir die Komik des Dargestellten begreiflich zu machen – ich kannte zwar schon die Grundzüge der griechischen Mythologie, doch für diese Art von Ironie war ich noch zu jung.

Der Mythos von Ganymed berichtet davon, wie Zeus, der Göttervater, sich in den schönen Jüngling Ganymed verliebt, ihn in Gestalt eines Adlers in die Höhe hebt und in den Olymp trägt, wo er fürderhin den Göttern als Mundschenk zu dienen hat. Nun, bei Rembrandt ist kein schöner Jüngling zu sehen, sondern ein plärrendes, zappelndes, pinkelndes Kleinkind – was soll das?

Beim Nachlesen stellte ich überrascht fest, dass der Mythos im christlichen Kontext der frühen Neuzeit eine Wandlung erfahren hatte: Aus der homoerotisch aufgeladenen Geschichte wurde eine Allegorie auf die Himmelfahrt einer reinen Seele – gern auch angewandt auf früh verstorbene Kinder. Ganymed als Kind darzustellen war also zu Rembrandts Zeit nichts Ungewöhnliches, wohl aber als solches Kind. Beim Abzeichnen fiel mir bereits einiges auf, was ich bisher übersehen hatte: die Kirschen in der linken Hand (bei mir passten sie nichts aufs Bild), die Goldstickerei am Gewand und vor allem die prominent dargestellte rotgoldene Quaste.

Auch wenn die genauen Umstände nicht rekonstruierbar sind – so weiß man nichts über den oder die Auftraggeber des großen und repräsentativen Gemäldes – bietet sich die Lesart an, dass es sich um eine Allegorie von der Art einer Vanitas- oder Narrenschiff-Darstellung handelt, ein Memento Mori. Die Quaste jedenfalls ist ein im Gegensatz zu Schellenkappe in Vergessenheit geratenes Beiwerk eines Narren.

Das zweite Bild, dass es mir angetan hatte, ist unter dem Titel „Junge Frau im Bett“ bekannt. Auch hier kennt man die Einzelheiten der Entstehung nicht; Form und Machart des Bildes sprechen dafür, dass es einmal die Tür eines Alkovens, einer Schlafkammer, schmückte.

Hier war mir der Hintergrund der Geschichte nicht wichtig, mich faszinierte die geradlinige und natürliche Erotik der Darstellung. Eine – vielleicht gar nicht mehr so – junge Frau erwartet ihren Mann im Bett. Sie hat ein hübsches, etwas großflächiges Gesicht mit kräftiger Nase, große Hände und weiche, weiße Haut, passend zum rötlichen Haar. Ich konnte mich nicht satt sehen an diesem Bild und zeichnete es mehrmals vor Ort und später vom Foto.

Tagebuch

Veröffentlicht: 2. Januar 2022 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Pflanzen, visuelles Tagebuch | Tags: Barock, Fisch, Orchidee, visuelles Tagebuch | Ein KommentarHinter mir liegt ein interessantes Jahr und vor mir acht Wochen Sabbatzeit. Bloß nicht zu viel vornehmen! Und interessant, ja, interessant brauche ich es im Moment eigentlich auch nicht, eher im Gegenteil. Zum Zeichnen bleibt stets genug Stoff, ich muss nur beginnen.

Immerhin, drei Tage lang hat es schon funktioniert.

Das erste Bild ist ein Klassiker, abends um neun tief in der Wohlfühlzone gemalt: eine Blume vom Fensterbrett.

Danach kam Silvester. Alle Gäste waren abgefahren, Zeit für das, was man gegen alle Erfahrung gern mal dem Weihnachtsfest zuschreibt: Besinnlichkeit. Nachdem ich die offenen Rechnungen beim Büro für gute Vorsätze beglichen hatte – ich sage nur: Auto waschen! – ging ich nach langer Zeit endlich wieder einmal zum Gottesdienst. In der schönen gesammelten Stimmung klangen die Lieder von Paul Gerhardt über eine Brücke von fast vierhundert Jahren zu mir herüber: „Gib mir und allen denen/ die sich von Herzen sehnen/ nach dir und deiner Hulde/ ein Herz, das sich gedulde.“

Zu Hause suchte ich erst nach dem Lied – es gibt auch eine Mitsingversion – und las dann über dessen Dichter, über eine Existenz zwischen den Gräueln des Dreißigjährigen Krieges, der Pest und dem ganz gewöhnlichen Unglück in einer Zeit, in der Kinder und deren Mütter oft genug vor den Vätern starben. Anders als viele seiner Epoche beschwor er in seinen Texten einen gütigen, segnenden Gott – und war gleichzeitig ein intoleranter Streiter für das, was er für den rechten Glauben hielt.

Auch wenn ich in diesem Jahr keine Fischsoljanka zu kochen hatte – nur echt mit Süßwasserfisch! – war ich beim Fischhändler meines Vertrauens gewesen. Geräucherter regionaler Karpfen war leider ausverkauft. So hatte ich mich mit einer Makrele begnügt und mich daran erinnert, wie groß in meiner Kindheit die Freude über solch einen Beutezug gewesen war – im Gegensatz zum grätenreichen Bückling, den gab es alle Tage.

Alle drei Bilder habe ich in dem kleinen quadratischen „Toned Watercolour Book“ von Hahnemühle gemalt, mit Aquarellfarben, Füller, Markern und Buntstiften.

Im Appenzellerland

Veröffentlicht: 15. September 2021 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: Allgemein, Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen | Tags: Appenzell, Barock, Schweiz, St.Gallen | Hinterlasse einen KommentarKäse, klar, Käse. Und vielleicht noch die Sache mit dem Frauenwahlrecht, mehr wäre mir nicht eingefallen zum Appenzellerland, bevor ich es zwei Tage lang durchwandert hatte. Um ehrlich zu sein – ich wusste nicht einmal, dass mein Weg dort hindurchführen würde. Das merkte ich erst in einem kleinen Gasthaus mit dem Namen „Kantonsgrenze“. Dort zeichnete ich, was ich vor Augen hatte – einen Traktor -, wobei ich neugierig vom Haushund beäugt wurde.

Der Weg führte mich durch Orte, deren Charakter ich nur schwer ausmachen konnte. Es gibt kein Haupttal, sondern mehrere parallele Höhenzüge, die sich in annähernd west-östlicher Richtung in ca. 800 bis 1000 Metern Höhe ausbreiten. Darauf, so sieht es die Besucherin, hat ein Riese seine Bauklötze ausgeschüttet – scheinbar wahl- und richtungslos stehen die Häuser, etwas konzentrierter um die Straßen herum, doch letztlich in der ganzen Landschaft verteilt. Dazwischen Wiesen mit, klar, Kühen, auch mal ein Mehrfamilienhaus oder ein öffentliches Gebäude, das an eine eher städtische Gegend denken lässt.

Und durch all das hindurch fährt eine Straßenbahn! Über Brücken, ziemlich enge Kurven und steile Gefälle fährt ein roter Straßenbahnzug. Und zwar, als Deutsche kann ich es kaum fassen, im 20-Minuten-Takt.

Und dann stand ich auf dem Dorfplatz von Trogen, der keiner ist und auch nicht so aussieht. Ein großer gepflasterter Platz, von ebenso unregelmäßigem Zuschnitt wie alles hier, ist umgeben von großen, vier- bis fünfgeschossigen Barockhäusern mit monotonen Fensterreihen in schmucklosen Fassaden.

Ich fühlte mich wie vor einem Bild von … vielleicht Escher. Jedes Einzelteil stimmt, und zusammen betrachtet, bereitet es einem leichten Schwindel. Der verschwand erst, als ich ein bisschen nachlas: Die großen Häuser sind die „Zellwegerschen Paläste“, Verwaltungs- und Wohngebäude der im 18.Jahrhundert reichen und mächtigen Handelsfamilie Zellweger. Und der Platz ist der „Landsgmeindeplatz“, der Ort, an dem sich bis 1995 zweijährlich die „Landsgmeinde“, eine Bürgerversammlung, man kann auch sagen, eine Art Thing, traf. In einigen Schweizer Kantonen, so fand ich heraus, gibt es solche Einrichtungen bis heute.

Am nächsten Wandertag gönnte ich mir wenigstens noch die Zeit für eine kleine Skizze dieses Ortes, von der ich hoffe, dass sie mein Erstaunen zumindest ein bisschen widerspiegelt. Als ich aufbrach, war es schon wieder so warm geworden, dass ich die Einladung eines schattigen Platzes an der „Großen Säge“ im Wald gern annahm, dort noch ein ein eher „normales“ Appenzellerhaus zu skizzieren. Danach stieg ich über den Ruppenpass, um mich im Kanton St.Gallen wiederzufinden – denn die „beiden Appenzell“ sind komplett von ihm umschlossen. Vielleicht hatte ich daher über sie bis jetzt so wenig erfahren?

Zwei alte Männer

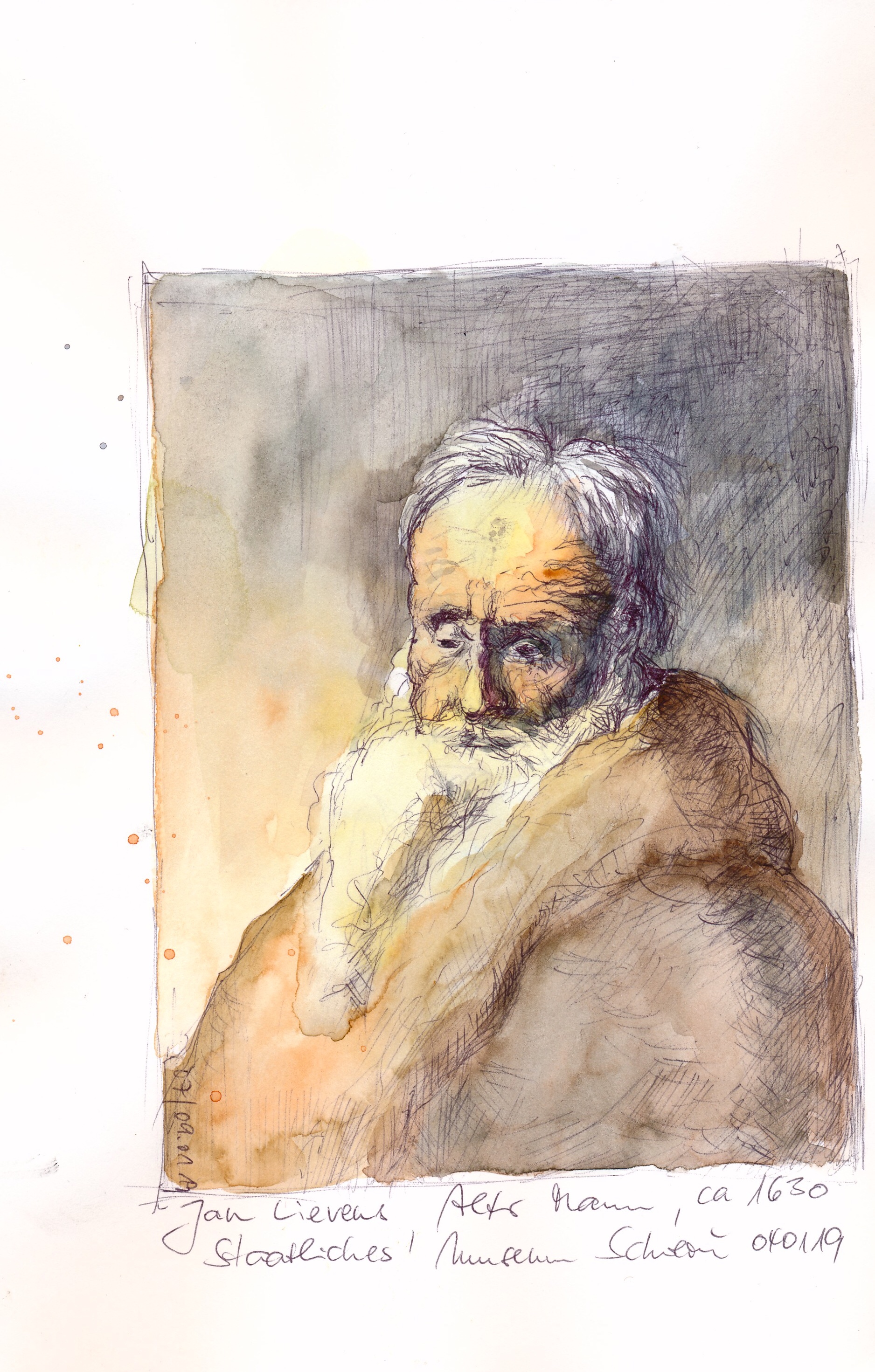

Veröffentlicht: 13. Januar 2019 | Autor: annettehofmann | Abgelegt unter: Mixed Media | Tags: Barock, Museum, Schwerin | Ein KommentarDas Staatliche Museum Schwerin beherbergt einen großen Schatz an niederländischen Bildern des Goldenen Zeitalters; denen habe ich mich bei meinem letzten Besuch gewidmet.

Das „Bildnis eines alten Mannes“ kannte ich schon von einer früheren Sonderausstellung. Es ist lange für einen Rembrandt gehalten worden, was bei der beeindruckenden Präsenz des Dargestellten und der hohen malerischen Kunst nicht verwundert – erst 2008 hat man es eindeutig Rembrandts Atelierkollegen Jan Lievens zugeschrieben. Es handelt sich um eine sogenannte „Tronie“, eine Porträtstudie. Tronien hatten eine vergleichbare Entwicklung von der Vorstudie zum eigenständigen Kunstwerk genommen wie unsere heutigen „Skizzen“. (Die vermutlich bekannteste Tronie ist der „Mann mit dem Goldhelm“, der ja ebenfalls nicht, wie lange vermutet, von Rembrandt stammt.)

Ich hatte das Blatt (Stillman&Birn Zeta) mit etwas gelber und grüner Aquarellfarbe grundiert und vor Ort mit Kugelschreiber gezeichnet. Die Farbe (und noch mehr Kugelschreiberschatten) kamen dann zu Hause. Kugelschreiber habe ich lange ignoriert – er ist ein wunderbares und vermutlich unterschätztes Zeichengerät – ähnlich wie Bleistift schmiert er allerdings.

Von ganz anderer Art ist Nicolaes‘ Mooeyaerts „Älterer Mann mit Handschuhen“. (Letztere muss man auf dem stark nachgedunkelten Original eine Weile suchen.) Hier verdient sich niemand mit Modellsitzen ein paar Geldstücke, sondern ein reicher und mächtiger Mann schaut mit der selbstbewussten Jovialität seines Standes aus dem Bild. Das Schwarz seiner Kleidung ist von puritanischem Understatement – auf den zweiten Blick erkennt man Seide und Brokat.

Ich habe mich hier anfangs mit Tinte in verschiedenen Farben versucht; als mich aber der braune Füller im Stich ließ, kamen mir die lange vernachlässigten PITT-Pens zur Hilfe, für die das glatte feste Papier ideal ist. (Beide Bilder sind Beginn eines Versuchs, meinen Stil durch „neue“ Materialien etwas aufzulockern.)