Berlin

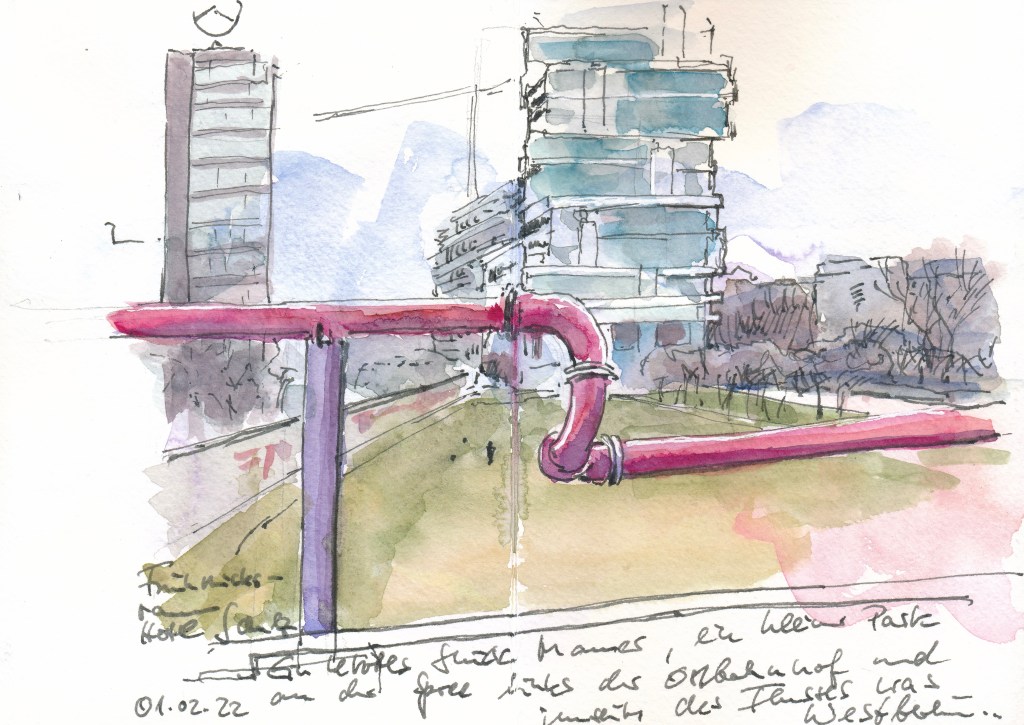

Veröffentlicht: 7. Februar 2022 Abgelegt unter: Alltag, Reiseskizzen, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Berlin, Porträt, Urban Sketching, visuelles Tagebuch 2 KommentareAuf Karlsruhe folgte Berlin. Ich traf Freunde (einige Urban Sketcher darunter) und Verwandte; zwischendurch blieb noch Zeit, in meinem minimalistischen Hotel am Ostbahnhof den Leporello weiter zu füllen.

Am Nachmittag war ich mit zwei Urban Sketchern aus Berlin in der Markthalle Neun zum Zeichnen verabredet.

Markthallenzeichnen ist etwas, worum ich die Berliner jeden Winter beneide, es war allerdings relativ kühl, so dass wir im strömenden Regen noch weiter zum Oranienplatz in ein Café zogen. Hier entstand eine schnelle Skizze mit Blick in die Blaue Stunde.

Am nächsten Tag war ich noch mal mit zwei Zeichnern verabredet, dieses Mal im Technik-Museum. Das Hauptbild – den Dampfschlepper „Kurt-Heinz“ – habe ich schon gezeigt; beim Kaffee im ferienhalber leider recht vollen Imbiss blieb dann noch Zeit für ein kleines Porträt eines Mitzeichners. (Vor einigen Jahren hatte ich ihn schon mal gezeichnet.)

Leporello zum zweiten

Veröffentlicht: 6. Februar 2022 Abgelegt unter: Pflanzen, Reiseskizzen, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Jugendstil, Karlsruhe, Kuchen 2 KommentareIm Oktober 20 war ich das letzte Mal in einem der wenigen Ladengeschäfte des Gerstäcker-Versandes, in den herrlich großzügigen Dresdner Verkaufsräumen, und nahm von dort spontan ein Hahnemühle Leporello-Büchlein mit. Es schien mir das richtige Format zu sein für eine Urlaubswoche in Gesellschaft, für etwas Zusammenhängendes, Abgeschlossenes, nicht zu Umfangreiches.

Letzte Woche stattete ich dem Karlsruher Geschäft einen Besuch ab. Es ist in einem engen Hofgebäude lange nicht so exklusiv untergebracht, und „eigentlich“ brauchte ich auch nichts außer ein paar feinen schwarzen Stiften, denn ich hatte gerade angefangen, mich mit Schaffurtechniken zu beschäftigen. Und – irgendwo drauf muss man damit schließlich zeichnen – vielleicht noch ein kleines Büchlein nach Moleskin-Art …

Wie so etwas endet, wissen alle, die gern in solche Läden gehen. Mein Sortiment Stifte hatte ich schnell zusammen, und bald fand ich mich mit einem Stapel Skizzenbücher in der Bücherecke wieder. Ich erwarb ein handschmeichlerisch quadratisches Büchlein mit glattem 140er Papier und abgerundeten Ecken, einen potentiellen Begleiter für alle monochromen Tage; und als ich schon am Gehen war, fiel mir wiederum ein Leporello ins Auge – das solide 300er Aquarellpapier ließ alles guten Vorsätze zu graphischem Arbeiten dahinschmelzen. (Ein Kasten Inktense-Stifte musste auch noch mit, von denen wird später die Rede sein.)

Damit ging ich als erstes in die Konditorei Lasch gleich um die Ecke.

In den nächsten Tagen war ich mit meiner Tochter unterwegs; wir spazierten durch den Schlossgarten, erfreuten uns an den ersten Winterblühern – es war sonnig geworden nach langem Grau – und gingen in die vor einigen Jahren restaurierten Schaugewächshäuser.

Unser Tagesziel war die Ausstellung „Göttinnen des Jugendstils“ im Badischen Landesmuseum. Zwischen Femme fatale und meditierender Nonne, zwischen romantisiertem Mittelalter und Radfahrkostüm wurde nach dem Bild von Frauen in der Zeit um 1900 gesucht.

Diese „Sphinx“ des Belgiers Charles van der Stannen – ein lebensgroßer Kopf aus bemaltem Gips – strahlt eine geheimnisvolle Traumverlorenheit aus. Das überraschend individuelle Gesicht der Figur (was wiederzugeben mit leider nicht gelang) verstärkt noch die surreale Wirkung.

Gleich um die Ecke der Ausstellungsräume, in der Majolika-Manufaktur, entstand dieser Wandteller mit dem Medusenhaupt. In deutlich weniger subtiler Weise als die „Sphinx“ wird hier von (männlichen) Ängsten vor der zerstörerischen Kraft einer Frau erzählt – keine Spur von „edler Einfalt und stiller Größe“.

Rückblick IV – Nach Graubünden

Veröffentlicht: 17. Oktober 2021 Abgelegt unter: Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen, Urban Sketching | Tags: Dom, Pilgerweg, Romanik, Schweiz Hinterlasse einen KommentarMit den letzten Regentropfen überquerte ich den Rhein und betrat den Kanton Graubünden. Noch war es kühl, über dem Städtchen Maienfeld lag auf den Felsen hinter den Wolken der erste Schnee. Maienfeld spielt in dem Roman „Heidi“ eine Rolle, sein hübsches Ortsbild mit „Städtli“, Burg und Schloss lädt zur touristischen Zeitreise geradezu ein. An dem kühlen Montagmittag war ich fast der einzige Gast und die beiden Cafés geschlossen; doch fand ich noch ein wärmendes Mittagessen und machte mich danach an eine kleine Zeichnung.

Das Blatt, mit dem ich ein neues Skizzenbuch eröffnete, blieb unkoloriert. Erst heute, an einem herbstlichen Regentag, erinnerte ich mich wieder daran, auch wenn die kühle Stimmung seinerzeit noch am gleichen Tag verflog. Heiter wanderte ich durch Rebberge meinem Tagesziel Malans entgegen, während die Wolken sich auflösten und dem gewohnten blauen Himmel Platz machten.

Der nächste Tag war als Ruhetag geplant. Gegen Mittag fuhr ich mit der Rhätischen Bahn, die mich von nun an auf Schritt und Tritt begleiten würde, nach Chur. Chur, das wegen steinzeitlicher Ausgrabungen mit dem Slogan „Älteste Stadt der Schweiz“ wirbt, hat auch nach historischen Maßstäben eine lange Geschichte; es war als „curia raetorum“ ein römischer Verwaltungssitz, davor eine keltische Siedlung und danach durchgehend bewohnt. Bereits im Jahr 451 gab es hier einen Bischofssitz, den ersten nördlich der Alpen. Aus dem Bischofssitz wurde der Churer Dom, hoch über der Stadt auf einem Felssporn gelegen, und er blieb es auch, als die Stadt unter ihm ins reformierte Lager wechselte.

Der Ort strahlt die natürliche Autorität eines uralten Siedlungsplatzes aus. Der Dom selbst ist nicht besonders groß, doch angefüllt mit Kunstschätzen aus seiner langen Geschichte; die ältesten stammen noch aus der Spätantike. Mir hatten es besonders die vier „Apostelsäulen“ angetan, streng aussehende romanische Herren, drei mit einem Buch und der vierte – Petrus – mit einem Schlüssel ausgestattet, stehen sie jeder vor einer Säule, die wiederum auf einem Löwen ruht. Der Löwe hat sich gerade eine arme Seele geschnappt: „Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.“ Am oberen Ende der Säule aber kommt ein Engel mit erhobenen Armen und in seltsamer Haltung zur Hilfe. Fast war ich geneigt, mich bei ihm an die geheimnisvolle Tübinger Sonnenfigur zu erinnern.

Rückblick III – Sargans

Veröffentlicht: 11. Oktober 2021 Abgelegt unter: Allgemein, Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen | Tags: Folklore, Pilgerweg, Schweiz Hinterlasse einen Kommentar„Kirche vor Berg“ ist einer der Topoi des Alpenbildes – kaum ein Autohauskalender kommt ohne ihn aus. Die Wanderin stellt vor Ort fest, dass das Original zum Bild einfach schön aussieht. Zumal wenn der Himmel knallblau, der Berg felsig und schroff und die Kirche, auf einem Hügel gelegen, aus der Untersicht gesehen ist.

So ging es mir in Sargans. Ich war mit dem Zug gekommen, um im Nachbarort Mels die Alpabfahrt zu besuchen und spazierte durch das „Städtli“, die unterhalb der Burg gelegene kleine Altstadt, die wie ausgestorben wirkte – kein Wunder, alle Bewohner standen längst in Mels an der Strecke. Ich suchte mir einen Schattenplatz nahe der Kirche und legte die Vorzeichnung in großen Farbflächen an – um danach aufzubrechen. Gestern habe ich das Bild wieder hervorgeholt und – Kitsch hin, Kalender her – mit blauem Himmel und schroffen Felsen fertiggestellt.

Am nächsten Tag hatte sich das Blatt gewendet und es regnete in Strömen. Ich stieg zur Burg neben der Kirche hinauf und suchte Unterschlupf im Museum, wo ich in den Fastnachtsmasken ein willkommenes Motiv fand. (Ich hatte sie schon einmal gezeigt, aber nun sind sie ordentlich gescannt und schön farbkräftig.)

Rückblick II

Veröffentlicht: 10. Oktober 2021 Abgelegt unter: Allgemein, Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen, visuelles Tagebuch | Tags: Pilgerweg, Schloss, Schweiz 2 KommentareVon St. Gallen aus lief ich durch das Appenzellerland Richtung Rheintal. Eines meiner liebsten Bilder dieser Reise entstand auf diesem Weg: im kühlen Schatten eines Wirtschaftsgebäudes lud auf einer Stufe ein Sitzplatz zum Verweilen ein – so lange, bis das Bild auch wirklich fertig war.

Am nächsten Tag wanderte ich über Berg und Tal und versuchte, endlich angekommen, noch die Skizze eines modernen Kirchleins gegen den Abendhimmel – sie misslang. Am nächsten Tag beschloss ich, dem Zeichnen seinen gebührenden Raum zu schaffen – und fuhr einen Teil der Strecke mit dem Bus. Der Lohn war u.a. das Bild einer alten Esche an einem Hang, über den Versuch des Vorabends gelegt. In der Zwischenzeit hatte sich noch ein Stempel der kleinen Wallfahrtskirche auf dem Blatt eingefunden – und zu Hause klebte ich das Bild einer hilfreichen Madonna dazu, deren Kirchlein komplett ungezeichnet geblieben war.

Die Schweiz ist bekanntlich kein preiswertes Reiseland – so habe ich meist in Privatzimmern übernachtet und mich aus dem Supermarkt verpflegt. An diesem Abend machte ich eine Ausnahme: ich speiste und schlief fürstlich hinter den dicken Mauern des „Schlössli“, eines echten Renaissance-Schlosses. Es ist ein wunderbarer Ort, dessen Bild man nicht ansieht, dass es leicht erhöht am Rand der Rheintalebene steht – man genießt einen wunderbaren weiten Blick. An dem verhangenen Morgen, an dem ich es mit ein paar Bleistiftstrichen skizzierte – alles andere kam später – sah man nicht, dass weit über ihm am Hang die Reste der Burg Hohensax zu sehen sind. Als ich ein wenig über das verzweigte Geschlecht derer von „Sax“ oder Hohensax“ nachlas, stellte ich erstaunt fest, dass sie in meinem Bücherschrank bereits eine Spur hinterlassen hatten. Im Freiburger „Wetzstein“ kaufte ich einst ein handsigniertes Exemplar von Adolf Muschgs Roman „Sax“ – den ich nie zu Ende gelesen habe, von dem ich nun aber immerhin weiß, wo der titelgebende Held seinen Stammsitz hatte.

Rückblick I

Veröffentlicht: 10. Oktober 2021 Abgelegt unter: Allgemein, Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen, Urban Sketching | Tags: Bodensee, Pilgerweg, Romanik Hinterlasse einen KommentarEinige Stunden des gestrigen, vorletzten Urlaubstages habe ich damit zugebracht, die Reisetagebücher zu sichten, unterwegs eingesammelte Erinnerungen einzukleben (oder wahlweise wegzuwerfen) und noch an das eine oder andere halbfertige Bild Hand anzulegen. Es war für mich selbst interessant zu sehen, wie weit weg die Erinnerungen der ersten beiden Wegwochen schon gerückt waren – anscheinend hat mein Gehirn nur einen bedingten Speicher für neue Eindrücke.

Einen Überblick über die gesamte Wegführung gibt es hier. Insgesamt bin ich rund 280 Kilometer gelaufen, gar nicht so viel auf die Länge der Zeit, aber für mich war es genug.

Begonnen habe ich in der Bodenseeregion, in der Fachwerkstadt Pfullendorf, wo ich vor zwei Jahren aufgehört hatte. Drei Tage bin ich weitgehend über Asphalt durch die Agrarsteppe des deutschen Bodenseevorlandes gelaufen, weiter über Überlingen nach Konstanz und zur Reichenau, bis es im Schweizer Kanton Thurgau drei Tage lang durch Apfelplantagen und Streuobstwiesen ging.

Einige Bilder habe ich neu gescannt – ich bin immer etwas unzufrieden mit der Qualität der Aufnahmen unterwegs – und zeige sie hier noch einmal.

In einem Waldstück ein berührendes Denkmal für die Opfer des Flugzeugabsturzes 2002 …

… und einige Tage später begegne ich dem Satz in einer 1000 Jahre alten Handschrift wieder, die in der St.Galler Stiftsbibliothekausgestellt wird.

Im Zauberwald und in der Stadt

Veröffentlicht: 7. Oktober 2021 Abgelegt unter: Bewohntes Gelände 10, Pflanzen, Reiseskizzen | Tags: Pilgerweg, Pilze, Schweiz, Stuttgart 2 KommentareNachdem ich mit der Rhätischen Bahn durch den Tunnel gefahren war, ging der Weg am nächsten Tag ab Susch durchs Unterengadin weiter. Das Dorf liegt auf 1400 Höhenmetern, und der Weg führte an der nördlichen Talseite bergan – es war schattig und kalt. Vom Anstieg wurde mir bald warm, und ich erfreute mich an dem Zauberwald um mich herum: uralte Fichten und Lärchen, riesige Felsblöcke, Preiselbeeren und – Pilze! Sehnsüchtig hatte ich in den Wäldern des Rheintals danach gesucht, doch nur vereinzelt ein paar kleine Boviste oder ein Schopftintling gefunden. Hier hingegen schienen sie aus den Wegrainen zu quellen, Täublinge, Massen von Schafporlingen, Edelreizker … Natürlich hatte ich keine Möglichkeit, sie mitzunehmen und womöglich zuzubereiten, also winkte ich freundlich in ihre Richtung und pflückte mir ab und zu eine Preiselbeere.

An einem Holzplatz fand ich eine größere Menge an goldbraunen Pilzen, die ich noch nie gesehen hatte: besonders beeindruckte mich der leuchtend braune, weiche Ring. Wie ein Pantherpilz, der in braune Farbe gefallen war … Meine App hatte dazu auch nichts zu sagen, so machte ich einige Fotos und eine Bleistiftskizze.

Erst zu Hause wusste eins meiner Pilzbücher Rat: Es waren Goldbraune Glimmerschüpplinge, die mich so beeindruckt hatten. Keine Wunder, dass sie schwer zu bestimmen waren: hatten sie zwar reichlich Goldbraun an sich, doch weder Glimmer noch Schuppen. Beides war den schon recht alten Exemplaren im Regen verloren gegangen. Glimmerschüpplinge sind relativ selten; sie enthalten Blausäure, die zwar beim Kochen verdampft, doch sind Vergiftungen beobachtet worden.

Richtig ins Staunen geriet ich angesichts der seltsamen blattartigen grünen Pilze, die ich zwischen Moos und Preiselbeeren wachsen sah. Auch hier galt: Bleistiftskizze und Fotos, denn die netzunabhängige App war ratlos. Fündig wurde ich bereits abends im Hotel: es waren gar keine „normalen“ Pilze, sondern Flechten, Symbionten aus Alge und Pilz, und zwar die seltene „Grüne Blattflechte“, Peltigera malacea. Das Bild habe ich dann aber erst zu Hause fertiggestellt.

Auf dem Heimweg hatte ich einen Tag in Stuttgart pausiert. Auf einer Baumscheibe in einem ländlichen Vorort fand ich den „Falschen Schwefelröhrling“ (ich habe keine Ahnung, wie der richtige aussieht), auch „Gelber Hexenröhrling“ genannt. Hier wusste die App gleich Bescheid. Nach einem ausgefüllten Tag hatte ich abends im Hotel noch Lust, den Pilz zu zeichnen und holte ihn mir ins Zimmer – doch ich hatte die Rechnung ohne das gelbe Lampenlicht gemacht. So kamen wieder Fotos und Farbproben ins Spiel, dieses Mal im Bad – zum Fertigstellen war am nächsten Tag im ICE ausreichend Zeit.

Im Val Müstair

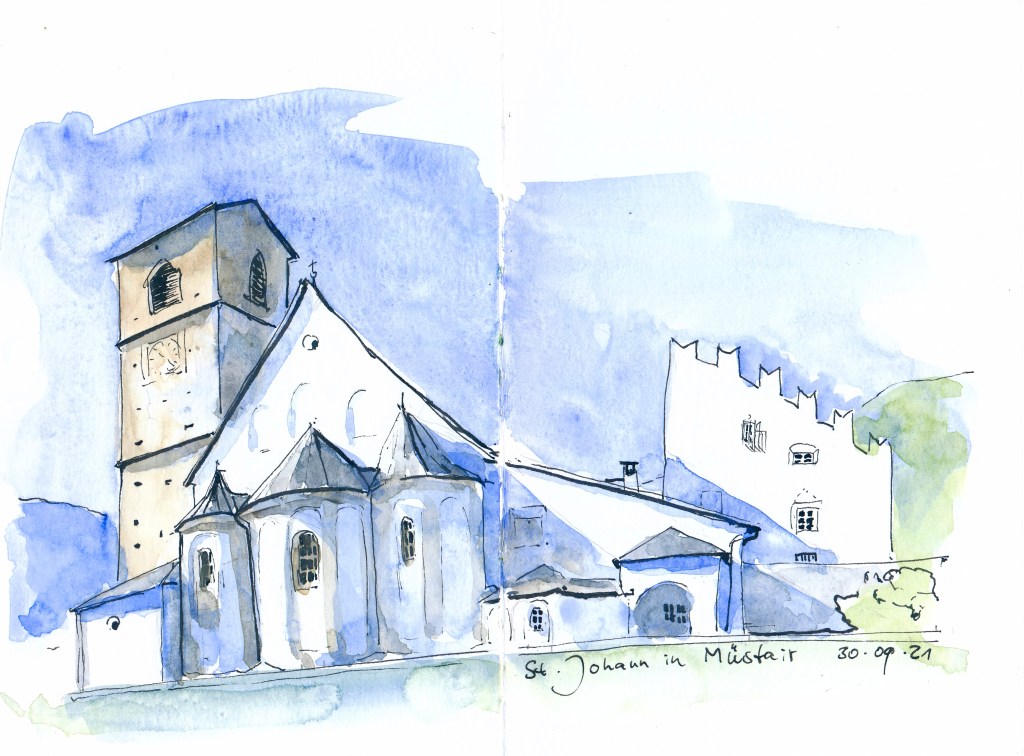

Veröffentlicht: 5. Oktober 2021 Abgelegt unter: Bewohntes Gelände 10, Reiseskizzen | Tags: Kloster, Romanik, Schweiz Ein KommentarAm Kloster St.Johann im Schweizer Münstertal (auf rätoromanisch Val Müstair) endete meine lange Wanderung. Heiter war ich über den Pass da Costainas gekommen und nach einer Nacht in dem hochgelegenen Örtchen Lü heiter das Tal hinunter gelaufen. Vor dreizehn Jahren hatte ich hier schon einmal eine Woche verbracht; dieses Mal blieb mir leider nur noch ein Tag, dafür aber in der Klosterherberge. Bei den gastfreundlichen Benediktinerinnen fühlte ich mich willkommen, gern wäre ich länger geblieben hinter den dicken Mauern, zwischen den Blumenbeeten des alten Wirtschaftshofes, in den mit Schnitzereien und Wandbehängen geschmückten Räumen …

Das Kloster wurde in karolingischer Zeit, im Jahr 775, gegründet; seitdem, seit 1200 Jahren, gibt es hier durchgehend einen benediktinischen Konvent. Seit 1200 Jahren wird in der berühmten Klosterkirche das benediktinische Stundengebet gesungen. Die Kirche ist ebenso alt, nicht nur, wie vielerorten, die Grundmauern oder die Krypta, sondern der gesamte, nicht sehr große Bau, der im Innern komplett ausgemalt war. Das Kloster wurde nie zerstört und immer nur stückweise umgebaut, so dass viele dieser Malereien erhalten sind. Sie haben große Ähnlichkeit mit denen in St.Georg auf der Reichenau; ob sie wirklich gleich alt sind, wird unter Fachleuten kontrovers diskutiert.

Den schönsten Blick hat man von Osten auf die Anlage. In der Mitte die alte Klosterkirche mit ihren drei unterschiedlich großen Apsiden, die dem Bau etwas organisches geben, rechts der charakteristische dicke Wehrturm von 960 und links der Glockenturm, den eine kluge Äbtissin in der Reformationszeit errichten ließ, um die Dorfbewohner beim „alten Glauben“ zu halten – was ihr auch gelang.

Trotz Welterbestatus ist Müstair ein stiller Ort geblieben, von der Schweiz aus nur nach einstündiger Fahrt über den Ofenpass zu erreichen. Für mich ist es ein Sehnsuchtsort geworden, den ich gern wieder und wieder aufsuchen würde, und sei er auch noch so fern.