Das letzte Viertel

Veröffentlicht: 7. Juni 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Allgemein, Dinge, Farbstifte | Tags: 100-Tage-Projekt, Mein kleines Museum, Stillleben 5 KommentareMitte April zeichnete ich mein Osterfenster und die zugehörigen Eier – damit endete am 55.Tag fürs Erste das „Museumsprojekt“. Die Urban Sketchers trafen sich wieder unter freiem Himmel und ich reiste für ein paar Tage nach Bellin. Dort war es windig und kühl und ich holte mir die Pflanzen zum Zeichnen nach drinnen.

Als ich zurückkam, war es mittlerweile Tag 75 geworden und das letzte Viertel der einhundert Tage angebrochen. Eher zufällig ergab es sich, dass noch einmal das Museum in den Mittelpunkt rückte. Zum Geburtstag eines Fossiliensammlers plante ich ein Strandstillleben – die Zutaten fand ich, man kann es sich denken, in Dosen, Schachteln und Kästchen; tief unten in Regalen und Schränken. An diese Steinsammlung hatte ich lange nicht gedacht und was mit den Steinen alles zu Tage kam, brachte noch einmal neue Dimensionen in das Museumsthema. (Und würde für die Zeichnungen vieler langer Winterabende ausreichen.)

Ich entschied mich für eine Buntstiftzeichnung. Wasservermalbare Stifte können effektvoll sein – deckend, leuchtend – haben aber auch ihre heikle Seite, wenn sich beim Anlösen die Farbtöne verändern; so wählte ich die trockenen Verwandten.

Eine solche Buntstiftzeichnung ist weitgehend gelingsicher; in einem englischsprachigen Buch zum Thema bezeichnete die Autorin das Medium als forgivable, das trifft es recht gut. Die Zeichnung wird in Schichten aufgebaut; man geht behutsam vor und der weiße Untergrund verschwindet, anders als bei der Gouache, nicht ganz.

So ergab sich ganz von selbst eine allabendliche Meditation auf Papier. Wenn das Motiv einmal festgelegt ist, wird Schicht um Schicht, Stunde um Stunde sorgfältig und exakt die Farbe aufgetragen. Das flüchtige Karussell der Gedanken steht still, die Horde wilder Affen im Kopf legt sich schlafen, der Geist klärt sich …

Keramik

Veröffentlicht: 1. April 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, #uskschwerin, Alltag, Dinge, Gouache | Tags: 100-Tage-Projekt, Dinge, Gouache, Mein kleines Museum Hinterlasse einen KommentarTonkrüge und -töpfe, überhaupt keramisches: davon gibt es in meinem Haushalt genug. Um genau zu sein: mehr als genug. Bäuerliche Gebrauchskeramik aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mischt sich mit moderner Salzglasurware, Erinnerungen an Osteuropa-Reisen mit Beutestücken von den Töpfermärkten der letzten dreißig Jahre …

Ich stellte drei Gefäße vor mich auf den Zeichentisch und wählte dazu erdnahe, handfeste Farben: Gouache. Gouache-Farben sind Deckfarben, die stumpf und manchmal etwas kreidig auftrocknen, und, anders als Acryl- oder Temperafarben, immer wasserlöslich bleiben. Ich hatte im letzten Sommer, angeregt durch zwei Domestika-Kurse, ein bisschen mit Gouache experimentiert, sie aber dann zugunsten von Tinten und Tuschen wieder zur Seite gelegt.

Ich nahm mir vor, mit nicht zu kleinem Pinsel zu arbeiten und hatte meine Freude an dem Motiv. Wieder einmal war ich erstaunt, wie anders sich diese deckenden Farben gegenüber den mir vertrauten Aquarellfarben verhalten. Nicht nur, dass nichts fließt und man helle Stellen nicht mühsam aussparen muss – das gesamte Mischverhalten ist ein anderes. Kaum ist ein bisschen Weiß im Spiel, verändern sich die Farbtöne, werden stumpfer, grauer, matter; Brauntöne gern auch ein bisschen rötlich. (Dass ich mir vor einem halben Jahr schon einmal ausführliche Farbkarten angelegt hatte, erinnerte ich erst, als ich fast fertig war.)

Erstaunt stellte ich fest, wie viele „bunte“ Töne meine braunen Töpfe „schluckten“ und immer noch braun blieben. Das brachte mich auf die Idee, ein bisschen mit den Farben herumzuspielen, um vertrauter mit ihnen zu werden.

Gedacht, getan zeichnete ich das das einfache Motiv schnell viermal aufs Blatt. Ich hatte mir vorgenommen, zuerst einmal die „bunten“ Töne etwas zu übertreiben (das ist das Kästchen links oben) und mich dann treiben zu lassen. Das Ergebnis wurde eine Überraschung: die Bilder ähnelten einander mehr, als ich beabsichtigt hatte. Keine krassen fauvistischen Dissonanzen, keine scharlachroten Hintergründe, keine düsteren Sepiatöne – mein Farb-Über-Ich hatte anscheinend eine ziemlich klare Vorstellung von Harmonie.

Da sind noch einige Überraschungen zu erwarten.

Eigentlich. Oder: Das Museum ist größer als gedacht.

Veröffentlicht: 7. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Dinge, Farbstifte, visuelles Tagebuch | Tags: 60er Jahre, Mein kleines Museum, Pflanzen, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarNach dem Exkurs zu den Tinten hatte ich eigentlich in die kleine Welt der drei Schubladen zurückkehren wollen. Eigentlich … Doch dann dufteten die Hyazinthen auf dem Fensterbrett, schlossen so zuverlässig wie in jedem Spätwinter ein Erinnerungstor auf an die sonst so graue Industriestadt meiner Kindheit. Dort blühten, sorgfältig gezogen von meiner blumenerfahrenen Großmutter, jedes Jahr um diese Zeit die Hyazinthen. Und zwar, und darauf kommt es hier an, in Hyazinthenvasen.

In einer Zeit und in einem Land, in denen weder aus dem kenianischen Bergland noch aus beleuchteten Gewächshäusern Blumen rund um das Jahr zur Verfügung standen (es gab sie ja kaum im Sommer!), hatte die alte Kunst der Treiberei sich länger erhalten als anderswo. Will man im Winter blühende Hyazinthen auf das Fensterbrett stellen, beginnt man am besten im Oktober: man füllt die Vase dreiviertelvoll mit Wasser, legt die Hyazintenzwiebel auf die obere Schale, gaukelt ihr mit einem kühlen Platz und einer Verdunklung ein Leben unter der Erde vor – und wartet. Wenn man Glück hat und die ganze Pracht nicht verschimmelt, ragen irgendwann hübsche weiße Wurzeln ins Wasser und die Pflanze beginnt zu blühen.

Vor einigen Jahren verkleinerte eine Freundin ihren Haushalt und trennte sich von einer ganzen Sammlung an Hyazinthenvasen. So erwarben diese altmodischen Gefäße einen Platz in meinem Vasenregal und damit in meinem Museum.

„Deine ganze Wohnung ist ein Museum“ sagte kürzlich eine nahe Person – wie recht sie hat! Natürlich gibt es darin auch moderne, langweilige und geschichtslose Gegenstände – viele sind es nicht. Viele alte Sachen werden einfach benutzt, manche täglich. Manches, was ich nicht benutze, habe ich, nach neuerer Sitte, in einem Karton vor die Tür gestellt; es lebt jetzt woanders weiter. Einiges habe ich als Erinnerung aufgehoben, anderes, wie eine Zuckertüte von 1965, weil ich denke, das kaum jemand so etwas aufbewahrt. Und manchmal kommen, wie die Vasen, auch Dinge dazu, die andere Menschen aufbewahrt haben.

Zum Zeichnen habe ich meine beiden Lieblingsstücke ausgewählt, aus wassergrünem Altglas und aus Rauchglas, in den 60er, 70er Jahren der Gipfel der Eleganz. Gebraucht habe ich die Abende einer ganzen Woche. Zu den Polychromos-Buntstiften hatte ich mich erst im Verlauf entschieden, als die Bleistiftzeichnung bereits fertig war. Es sollte sich erweisen, dass sie nicht ganz zum Papier – Stillman&Birn Beta – passten, die Zeichnung wurde etwas rauer als beabsichtigt. Dennoch sind Buntstifte ein gelingsicheres Medium, dessen Langsamkeit gut zu einem Projekt passt, für das ich einhundert Tage Zeit habe.

Einhundert Tage

Veröffentlicht: 23. Februar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Dinge | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Dinge, Mein kleines Museum 2 KommentareIm Herbst letzten Jahres hatte ich es ausprobiert, das 21-Tage-Projekt, und da es nahtlos in den Inktober überging, hatte ich am Ende sechs oder sieben Wochen lang Tag für Tag (meist Abend für Abend) gezeichnet oder gemalt. Sieben Wochen, das waren fünfzig Tage, die Hälfte von Hundert. Warum nicht das ganze Hundert voll machen?

Heute geht es los. Es ist ein Social-Media-Projekt (eine „Challenge“, dazu schreibe ich später mehr), länger als die meisten Projekte dieser Art; dafür mit großzügigen Regeln. Eigentlich mit nur einer Regel: mach hundert Tage lang etwas, das Du schon immer machen wolltest, und damit Du dranbleibst: Halte das Ganze so einfach wie möglich. Und zeige die Ergebnisse öffentlich, in einem Medium Deiner Wahl. (Klar, wir sind hier im Internet.) Die Initiatorin, Lindsay Thomas, hat ihre „Gemeinde“ in den letzten Wochen mit klugen und liebevoll ermutigenden Newslettern versorgt, es gab einen langen Vorlauf für die Planung.

Zuerst wollte ich das 21-Tage-Projekt vom Herbst fortsetzen, in langsamerem Tempo als seinerzeit meine Domestike-Kurse durchsehen (immer noch sehr verlockend). Am Ende siegte eine andere Idee, sie trägt die Überschrift „Mein kleines Museum“. Der Kern dieses Museums befindet sich in drei Schubladen – Außenstellen hat es in meiner gesamten Wohnung.

Dazu, es „so einfach wie möglich“ zu machen, gehört auch, abends rechtzeitig aufzuhören – morgen ist auch noch ein Tag, in diesem speziellen Fall der zweite von einhundert. So ist dieses Bild erst halbfertig, und ich zeige es heute ausnahmsweise zur Eröffnung der Aktion. Zu sehen ist darauf eine etwa sechzig Jahre alte Packung Würfelzucker, vermutlich das Gründungsobjekt der Sammlung. Was es damit auf sich hat und was diese vergilbte und etwas zerknitterte Packung alles zu berichten hat, erzähle ich, wenn ich das fertige Bild zeige.

Mariä Lichtmess

Veröffentlicht: 1. Februar 2024 Abgelegt unter: Allgemein, Dinge, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag Ein KommentarDie Wende vom Januar zum Februar ist eine Landmarke im Jahreslauf: Die Sinuskurve der Taglänge wird schnell steiler; wer täglich zur gleichen Zeit aus dem Haus geht, durchmisst in einer Woche den Weg von der Dämmerung zur Helligkeit.

In dieser Zeit, am 2.Februar, in der Mitte des astronomischen Winters, liegt ein alter, fast vergessener christlicher Feiertag: Mariä Lichtmess. Schon der Name mag vielen, zumal norddeutschen Menschen sperrig und seltsam erscheinen; in eine moderne Sprache gebracht heißt er prosaisch „Marias Kerzengottesdienst“. Im katholischen Gottesdienst, in der Messe, wird an diesem Tag über die für das Jahr eingeplanten Kerzen der Segen gesprochen, sie werden geweiht. Dieser Brauch stammt aus einer Zeit, in der Kerzen ein wichtiges und kostbares Leuchtmittel waren.

Ein anderer Name des Feiertages verweist auf tiefere, frühere Schichten der Überlieferung: „Jesu Darstellung (oder Opferung) im Tempel“. Hier wird auf das in allen abrahamitischen Religionen geltende Verbot der Menschenopfer angespielt – der jüdische Erstgeborene wird symbolisch in den Tempel gebracht, Gott „dargeboten“ und ebenso symbolisch freigekauft. (Zu Zeiten Jesu zahlten seine Eltern zwei Tauben – woran man sieht, dass sie arme Leute waren -, im heutigen orthodoxen Judentum sind es spezielle Silbermünzen.)

Und dann ist da noch der Name „Mariä Reinigung“, und der wird gelegentlich ein eigenes Kapitel bekommen …

Nach Weihnachten

Veröffentlicht: 14. Januar 2024 Abgelegt unter: Alltag, Dinge, Herkunft, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Dinge, Engel, Weihnachten Hinterlasse einen Kommentar.. dass alle uns umgebenden Dinge narrativ aufgeladen waren: ihre Geschichte seit ihrem Eintritt in unsere Familie war bekannt, gehörte zu ihnen und wurde immer wieder erzählt. Das erschwerte es, sich von ihnen zu trennen und unterschied uns noch mehr von den Trägern der Wegwerfgesellschaft, denen vor allem eines fehlte: die Fähigkeit zum ‚Lesen‘ der Bedeutung der Dinge in ihrem Leben.

Rolf-Ulrich Kunze, Das halbe Jahrhundert meiner Eltern

Als kürzlich ein profilneurotischer Politiker den Weihnachtsbaum zum Teil der deutschen Leitkultur erklärte, lachte das halbe Land über ihn. Und wirklich: der Herr hat vermutlich weder an globalisierte Plastikbäume nach Disney-Art gedacht noch an die zahlreichen anderweitigen Bräuche rund um grüne Zweige, an Stechpalme, Mistel und Efeu … (Stammt der Herr nicht aus dem Sauerland, wo die ausgedehntesten Weihnachtsbaumplantagen Deutschlands beheimatet sind? Vielleicht hat er deshalb den Wald vor lauter Tannenbäumen nicht gesehen.)

Mitte Januar ist Weihnachten endgültig vorbei, die Wohnung ist einmal durchgelüftet und auf den Fensterbrettern stehen Hyazinthen und Amaryllis. Den Weihnachtsbaum habe ich am letzten Sonntag abgebaut, am Tag nach Epiphanias, und drei Schmuckstücke zum Zeichnen zurückbehalten.

Ich gebe es zu: der Echte-Kerzen-Strohsterne-Typ bin ich nicht. An meinem Tannenbaum darf es kitschig zugehen, altmodisch und naiv, was sich jenseits aller Logik gut mit den elektrischen Kerzen verträgt, die mein technikaffiner Großvater schon vor knapp hundert Jahren, kurz nach ihrer Erfindung, zum familiären Standard gemacht hatte.

Die Kugel mit dem geprägten Muster ist eine Erinnerung an den „Formost“-Laden, der vor etwa einem Jahr aus dem Schweriner Stadtbild verschwand und mit ihm drei Schaufenster voller Bollhagen-Geschirr, erzgebirgischer und Thüringer Weihnachtskunst. Sie stammt aus einer Thüringer Manufaktur, wo sie nach alten Mustern geblasen wurde.

Das Wachsherz kam aus dem Benediktinerinnen-Kloster „Maria Frieden“ am Obermain; es war der kleinste Gegenstand in dem Klosterladen und passte 2015 noch in meinen Pilgerrucksack. In dem Kloster leben einige uralte philippinische Nonnen und vermutlich hat eine von ihnen das Herz gefertigt. (In dem Kloster habe ich zum ersten Mal benediktinische Tagzeitengebete gehört, trotz der dünnen Nonnenstimmen eine lange nachschwingende Erfahrung.)

Das älteste Stück ist der Rauschgoldengel. Er war schon immer da, mindestens fünfzig Jahre, vielleicht sechzig oder siebzig, und das Goldpapier hat sich überraschend gut gehalten. Nur die Krone ist ein bisschen zerknittert. Wie er einst in unseren Haushalt kam, kann er nicht berichten.

Leporello, mal wieder

Veröffentlicht: 18. September 2022 Abgelegt unter: Alltag, Artist Journal, Dinge, Mixed Media, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Dinge, Leporello, mixed media, Obst, visuelles Tagebuch 4 KommentareVor einigen Wochen sah ich mal wieder einen der hinreißenden Leporellos der Landschaftsarchitektin Martina Offenberg. Sie ist eine großartige Zeichnerin, die ihre Urban Sketches gern auf selbst gestaltete Leporellos zeichnet. Sie bereitet diese Papierstreifen als Collage aus unterschiedlichen Papieren und Stempeln vor, die unterwegs noch weiter ergänzt wird.

So etwas wollte ich auch machen! In vier Wochen habe ich Urlaub, und da wäre es schön, einen selbst gestalteten Leporello as Reisetagebuch mitzunehmen. (An fertig konfektionierten hatte ich schon zwei mal meine Freude gehabt – hier und hier) Ich beschloss einen Probelauf und sichtete meine sich als reichlich erweisenden Papiervorräte. Ich liebe die Resultate solcher Aktionen – wenn andere Leute sie angefertigt haben. Selbst bin ich darin ungeschickt; ich habe Freude an der Haptik der verschiedenen Aquarell- und Bastelpapiere, doch beim Schneiden und Kleben gab es erst einmal eine Menge Ausschuss.

Irgendwann war das Produkt fertig, zusammengeklappt hat es A6-Format. Ich hatte wild darauf los geschnippelt und geklebt, unterschiedlich Papiersorten gemischt, mit Aquarellgrundierung versehen und zusätzlich noch diverse Collage-Elemente vorbereitet.

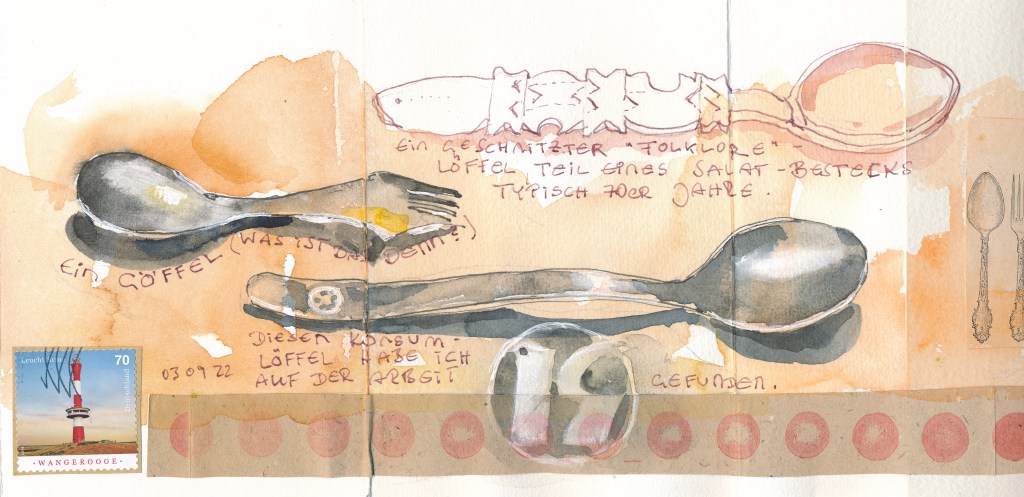

Als erstes schnitt ich eine kleine Skizze vom Mittagessen bei „Nordsee“ aus einem anderen Skizzenbuch aus und klebte sie ein – sie ist hier nicht zu sehen, nur der Leuchtturm kündet auf dieser Seite davon. Zu sehen sind drei besondere Löffel – am liebsten hätte ich „Eine kleine Geschichte von mir in sieben Löffeln“ erzählt und mich unendlich in den Assoziationen verloren, die die Dinge an unserer Seite auftun. Aber ich beschränkte mich erst einmal auf drei – mit Fortsetzungsoption.

Den „Göffel“ hat eine Freundin liegengelassen. Es ist ein superleichtes superhartes Objekt aus Titan, die Minimalistinnen-Variante des Besteckkastens für den Rucksack. Seltsamer Weise trägt er die Inschrift „Light my Fire“.

Der Suppenlöffel mit dem „Konsum“-Signet entstammt den unendlichen Tiefen der Besteckkiste auf meiner Arbeitsstelle (und ist inzwischen dorthin zurückgekehrt). Ein rauchender Schornstein und eine Sichel ergeben in typisch ostmoderner Ästhetik zusammen ein „K“ wie „Konsum“ (gesprochen Kónsumm) – dem Inbegriff des Lebensmittelgeschäfts in der DDR. (Das interessante Wurzeln in Lebensreform und Sozialdemokratie hat und in einem gemeinwohlorientierten Land wie der Schweiz z.B. als „volg“ überleben konnte.)

Der geschnitzte „Folklore“-Löffel kam durch einen der zahlreichen Osteuropa-Kontakte meiner Mutter in unseren Haushalt und hing viele Jahre als Dekoration in der Küche – mit einer dazu passenden Gabel als Salatbesteck. Ich hätte es gern benutzt, doch es ist klein und unhandlich, so wanderte es in eine Schublade, die „Mein Museum“ heißt und voll ist mit kleinen Dingen, über die ich – irgendwann einmal – schreiben möchte.

Am nächsten Tag saß ich am Schweriner Marienplatz und versuchte mich – gleich mit Füller – an einer kleinen Stadtansicht. Über die Dachsilhouette und ein paar Oberleitungen der Straßenbahn kam ich nicht hinweg, so dass ich das Ganze abends mit drei Äpfeln übermalte.

Das hätte ich vermutlich in einem konventionellen Skizzenbuch nicht getan, doch die Anmutung von Collage, die dem ganzen Projekt eigen ist, machte es möglich. Wie immer nimmt die locker aufgebrachte Grundierung die Angst vor dem leeren Blatt, macht munter und mutig. Es liegt darin auch die Gefahr, Lockerheit mit Schlampigkeit zu verwechseln und die Struktur zu verlieren. So hat mich dieses Probe-Projekt bis heute schon gelehrt, es nicht zu übertreiben mit „Mixed media“, nicht zu viele unterschiedliche Papiersorten und Collageelemente zu verwenden – zumal die einem auf Reisen sowieso in reicher Zahl in Form von Eintrittskarten, Prospekten, Zuckertüten & Co. zufallen.

Am Tag nach den Äpfeln bin ich zu mal wieder zu einer Dorfkirche über Land gefahren: Fortsetzung folgt.

Das Leuchten der Dinge

Veröffentlicht: 17. Januar 2022 Abgelegt unter: Alltag, Dinge, Herkunft, visuelles Tagebuch | Tags: 60er Jahre Ein Kommentar… dass alle uns umgebenden Dinge narrativ aufgeladen waren: ihre Geschichte seit ihrem Eintritt in unsere Familie war bekannt, gehörte zu ihnen und wurde immer wieder erzählt. Das erschwerte es, sich von ihnen zu trennen und unterschied uns noch mehr von den Trägern der Wegwerfgesellschaft, denen vor allem eines fehlte: die Fähigkeit zum ‚Lesen‘ der Bedeutung der Dinge in ihrem Leben.

Rolf-Ulrich Kunze „Das halbe Jahrhundert meiner Eltern“

Seit einigen Jahren steht der alte Schreibtisch meiner Mutter in meinem Arbeitszimmer. Kein wuchtiges Herrenzimmer-Trumm, nein, ein zierliches Möbel im jetzt wieder so modernen Stil der Mitte des 20. Jahrhunderts. Er ist mit einem honigfarbenen Holz furniert und hat unpraktische, spitz zulaufende, schwarz lackierte Metallfüße. Im Universum meiner Wohnung nahm er einen eher ungeliebten Platz ein: hierhin setzte ich mich für Buchhaltungsangelegenheiten, Amtskorrespondenz und all jenen anderen halbprivaten Schreib- und Zettelkram, den man so gern vor sich herschiebt.

In der letzten Woche habe ich begonnen, das Arbeitszimmer aufzuräumen und mich dabei zuerst dem Raum rund um den Schreibtisch zugewandt. Ich habe das Büroklammergerümpel und die gelben Zettelchen in eine Schublade verbannt und den alten Brieföffner meiner Mutter (warmtoniges Holz in einer leichten, feinpolierten Holzschale) aus einer entlegenen Kiste geholt.

Die fünf bis sieben nichtschreibenden Kugelschreiber kamen in den Müll, wurden durch zwei funktionierende Verwandte ersetzt, um in einer Birkenholzschachtel (von schöner Honigfarbe, was sonst) anstelle des alten Senfglases ihr neues Zuhause zu finden. Bleiben durften der geschliffene graue Ammonit (dessen Bedeutung zu erläutern hier nicht der Ort ist) und die Schutzmantelmadonna, die mir einst ein leider vor vielen Jahren verlorener Freund geschnitzt hatte und die ich vor langer langer Zeit mir selbst zur Ermutigung bemalte. (Wusste ich damals noch nicht, dass Madonnen blaue Mäntel tragen?)

Und dann sind da natürlich noch die Computermaus, handschmeichelnd und nützlich, wenn auch leider nicht von der Haltbarkeit ihrer Nachbarn, und das warme Licht, das keineswegs von einer Kerze kommt, sondern aus modernen LEDs, deren Lichtfarbe und Helligkeit sich meinen Bedürfnissen anpassen lassen. In diesem Fall dem der Erinnerung: Willkommen in der Gegenwart.

Zeichne …

Veröffentlicht: 14. Januar 2022 Abgelegt unter: Dinge, Mixed Media, Tiere, visuelles Tagebuch | Tags: Kaffee, Ratte, Tiere Hinterlasse einen Kommentar… mit einem ungewohnten Werkzeug.

… etwas, das du gerade gegessen hast oder noch essen willst.

… ein personifiziertes Objekt.

Zum ersten Mal hangele ich mich an einer Themenliste entlang. Es gibt in der Kunstwelt diverse „Challenges“, zeitlich begrenzte Aktionen, bei denen Techniken und Themen vorgeschlagen werden: #EverydayinMay #Inktober oder #OneWeekHundredPeople , um nur einige zu nennen. Bisher hatte ich stets so wenig Zeit, dass ich froh war, nach meinen eigenen Wünschen zeichnen zu können. Nun bin ich ein paar Wochen zu Hause und habe mich für einen „Täglich-Zeichnen“-Kurs angemeldet. Zu dem gehört, neben Anleitungen und Videos, auch eine 30-Tage-Liste. Da der Kurs sich an Illustratoren wendet, wird vieles, für mich ungewohnt, aus der Imagination oder von Fotovorlagen gezeichnet. Ich habe beschlossen, mich darauf einzulassen und zumindest einen Teil der Aufgaben „abzuarbeiten“. (Nein, ich werde nicht alle dreißig hier zeigen.)

„Zeichne etwas Menschengemachtes.“ Das sollte einer Bewohnerin des Anthropozäns nicht schwer fallen, es steht genug davon rum. So hätte es sein können, dass die Auswahl schwer fallen würde. Doch da war sie auch schon, die perfekte Lösung für ein Problem, von dem man bis eben nicht wusste, dass man es hat: Eine in Brasilien handgefertigte, mechanisch betriebene Espresso-Maschine.

„Zeichne dein Lieblingstier.“ Mmmh, niedliche Miezekatze? Treuer Hund? Kluger Vogel? Ich habe mich für die ordensgeschmückte schlaue Minensuchratte Magawa entschieden, die gerade im hohen Rattenalter von acht Jahren verstorben ist. Da diese Meldung gerade durch die Medien ging, war das Netz voller Fotos.

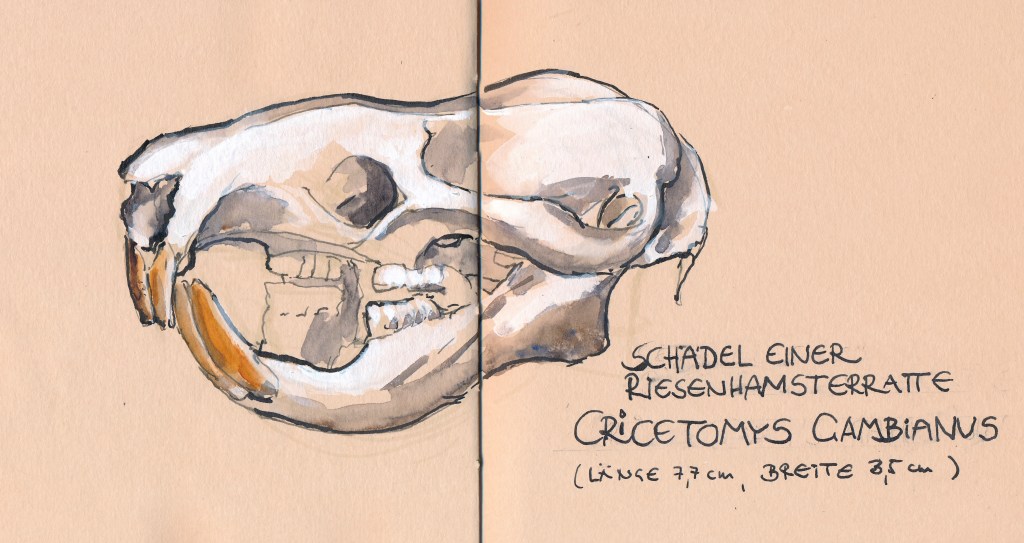

„Zeichne die Skelettstruktur deines Lieblingstiers.“ Hier waren die Bilder schon deutlich knapper. Zumal es sich bei Magawa nicht um eine Haus- oder Wanderratte gehandelt hatte, sondern um eine Riesenhamsterratte. Von einem ganzen Skelett fand ich nur zwei Bilder in schlechter Auflösung; die machten mir wenig Lust, zeichnend Knöchelchen an Knöchelchen zu reihen. (45 cm Schwanz!) Beim Schädel sah es besser aus; ja, es gibt eine Seite namens „skullsunlimited.com“, auf der auch Magawas Verwandte in schönster Auflösung und gut ausgeleuchtet abgebildet waren.

Diese schöne Ausleuchtung machte es nicht ganz leicht, die dreidimensionale Struktur zu erfassen. Ich freute mich, dass meine Zeichnung am Ende räumlicher wirkte als das Foto und ich weitgehend verstanden hatte, was ich sah.

Buntstifte

Veröffentlicht: 2. Mai 2021 Abgelegt unter: Alltag, Dinge, Farbstifte, visuelles Tagebuch | Tags: Farbstifte, Obst Hinterlasse einen KommentarNach ein paar turbulenten Tagen hatte ich Lust, ein bisschen meditativ vor mich hin zu stricheln. Der Morgen begann so winterlich, dass Tee mit Zitrone ein angemessenes Frühstücksgetränk schien – und die anderthalb übrigen Zitronen nur noch dazu gelegt werden mussten. Ich hatte ein älteres Stillman&Birn Alpha Skizzenbuch reaktiviert, dessen nicht ganz glattes 150er Papier mit wässrigem Aquarell nur mäßig zurechtkommt – für wasservermalbare Stifte aber den idealen Untergrund darstellt.

So nahm ich die Albrecht-Dürer-Stifte von Faber Castell zur Hand, die ich gerade erst weggelegt hatte. Den Grundstock zu diesem Satz Stifte habe ich wohl schon vor zwanzig oder noch mehr Jahren gelegt, die Lieblingsfarben (Warmgrau IV) gelegentlich nachgekauft und den Bestand nach und nach erweitert. Als ich vor sieben, acht Jahren mit dem kontinuierlichen Zeichnen und Aquarellieren anfing, waren sie erst einmal abgemeldet – zu umständlich, zu unflexibel, zu kreidig. Im Gegensatz zu meiner Anfängervorstellung handelt es sich nämlich nicht um Aquarellfarbe in Stiftform (so etwas gibt es mittlerweile auch), sondern um in Holz gefasste Wachskreiden. Und dann diese unberechenbaren Farbsprünge von trocken zu feucht!

Den Zitronen war das egal. Sie lagen friedlich unter der Lampe, wurden nicht welk, behielten ihre Form und liefen auch nicht weg. Ich bewegte mich den ganzen geschäftigen Tag um sie herum, verrückte sie um keinen Zentimeter und nahm am Abend die Strichelei wieder auf. Vermutlich wird es eine gute Idee sein, für den Rest des Alpha-Buchs immer ein paar von den Stiften dabei zu haben, den gemeinsam sind sie ein gutes Team.