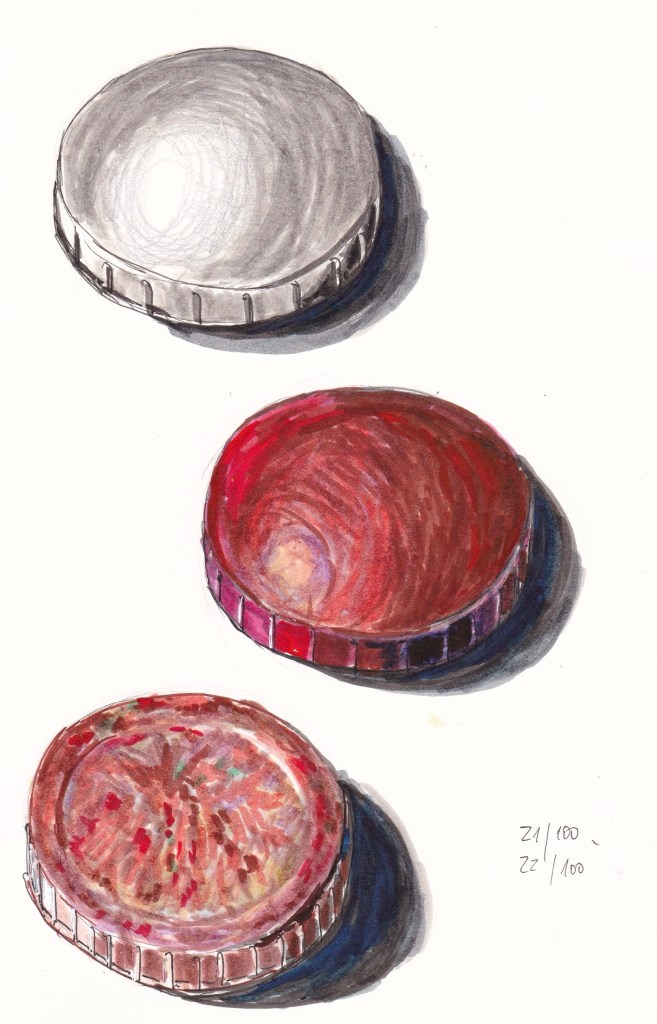

Ostereier

Veröffentlicht: 18. April 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Allgemein, Alltag, Mixed Media | Tags: 100-Tage-Projekt, 80er Jahre, Blech, Mein kleines Museum, Ostern 2 KommentareAuf dem letzten Bild spielten sie, obschon in den Vordergrund platziert, nur eine Nebenrolle – drei Ostereier in einer viereckigen Bollhagen-Schale. Das soll sich heute ändern. Diese Eier gehören in das große Kapitel „Osteuropa-Kontakte meiner Mutter“, sie sind Mitbringsel von einem längeren Aufenthalt im schlesischen Opole. Es gab etliche von ihnen; mittlerweile sind es nur noch sechs.

Das Skurrile an diesen Eiern ist: Sie werden so lange gekocht, bis sich in ihrem Innern nichts mehr rührt und das Ganze – theoretisch – vierzig Jahre oder länger hält. Das totgekochte Ei trocknet mit den Jahren ein – bewegt man es, klingt es wie ein Klapperstein. Die Schalen werden mit der Zeit immer fragiler, und so kann es passieren, dass man ein Ei sorgfältig in die Packung legt – und zu Beginn der nächsten Saison ein zerbrochenes findet.

Das bunte Ei – so erfahre ich erst jetzt – hat mit Ostern gar nichts zu tun. Es ist sozusagen mein Überraschungsei: eine Blechschachtel in Form eines Eis, etwa fünf Zentimeter lang und mit einem Märchenmotiv bedruckt. Es enthielt Schokolade oder andere Süßigkeiten und wurde von einem Automaten in Form eines gackernden Blechhuhns „gelegt“ – nachdem man zehn Pfennige eingeworfen hatte. Wie einer der – mittlerweile auch fast ausgestorbenen – Kaugummiautomaten aus den Neunzigern, nur lustiger. Und wie viele solcher alten Blechsachen sind diese Eier heutzutage Sammelobjekte – für ein gut erhaltenes Exemplar können über hundert Euro bezahlt werden. (Ist mein Ei gut erhalten? Egal – es bleibt in meiner Schublade.)

Und dann sind da noch die blauen Eier in klassischer Wachsreservetechnik. Was ihnen für die Museumsreife an Alter fehlt, machen sie durch Schönheit wett; ich bekam sie 2018 geschenkt, nachdem ich die Schöpferin gezeichnet hatte.

Tokonoma

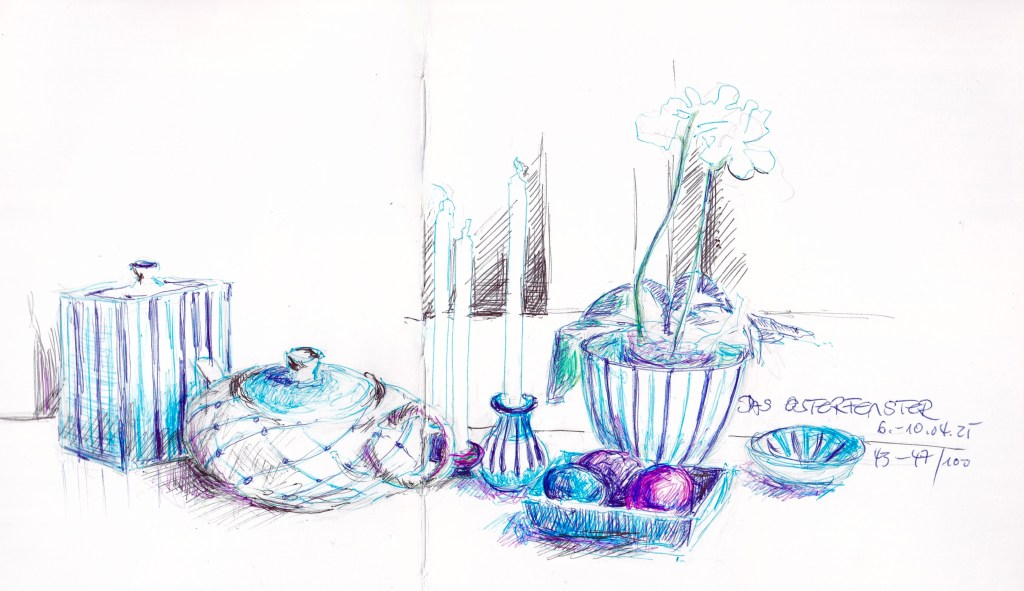

Veröffentlicht: 12. April 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Allgemein, Alltag | Tags: 100-Tage-Projekt, Bollhagen, Dinge, Mein kleines Museum, Ostern Hinterlasse einen KommentarEin Tokonoma ist eine Wandnische in einem traditionellen japanischen Raum, der mit Aufmerksamkeit für Details jahreszeitlich dekoriert wird. Auch in meinem Wohnzimmer gibt es eine Tokonoma: das breite Fensterbrett des einzigen Fensters. Nachdem die letzten spätwinterlichen Hyazinthen in ihren Gläsern abgeblüht hatten, wurde es dort Zeit für die Osterdekoration.

Was wäre besser dafür geeignet als blau-weiß gemustertes Bollhagen-Geschirr? Die Keramik mit den abwechselnd hell- und dunkelblauen Streifen ist ein Klassiker aus einer Keramikmanufaktur, die vor allem im Osten Deutschlands legendär ist.

Auf dieses Geschirr trifft in meinem Haushalt noch mehr als auf andere Gegenstände der Satz von Rolf-Ulrich Kunze zu:

.. dass alle uns umgebenden Dinge narrativ aufgeladen waren: ihre Geschichte seit ihrem Eintritt in unsere Familie war bekannt, gehörte zu ihnen und wurde immer wieder erzählt.

Kernstück des Arrangements ist eine Teekanne, deren Muster im Gegensatz zu den Blockstreifen ein zartes Gitternetz bildet. Diese Kanne gehört zu einem Teeservice, das ich am Ende meines Studiums in einer Greifswalder Kunstgalerie erwarb – eine fast unglaubliche Beute vor dem Hintergrund der DDR-Versorgungslage. (Und für eine Studentin mit 200 DDR-Mark eigentlich unbezahlbar, doch ich hatte gerade genau diese Summe zum Studienabschluss geschenkt bekommen.)

Die klassisch gestreiften Teile habe ich später im Laufe der Jahre gebraucht erworben; die Eier im Vordergrund stammen ebenfalls aus den 1980er Jahren und haben ihre eigene Geschichte, die auch noch erzählt werden wird.

Gezeichnet habe ich das Blatt mit farbigen Kugelschreibern. Vor Jahren hatte ich in einer Bahnhofsbuchhandlung einen 10er Satz erworben, der zu einem treuen Begleiter für Sitzungskritzeleien geworden war. Übrig geblieben sind nur die wenigen Farben, mit denen ich hier gezeichnet habe. Die feinen und etwas nervös wirkenden Linien sind eine Art Gegenentwurf zur Erdschwere der Gouache des letzten Bildes geworden; abendliches Gestrichel einer ganzen, mich etwas ermüdet habenden Woche.

Heute ist Tag 49, morgen Halbzeit des 100-Tage-Projekts. Ich staune, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es gab zwischendurch vier oder fünf Tage, an denen ich gar nicht gezeichnet habe, sonst waren es wenigstens einige Striche. Da ich mir keinen zeitlichen Rahmen pro Bild gesetzt habe, ist es gut zu schaffen. Natürlich werden auf diese Weise am Ende der Aktion noch diverse Museumsobjekte ungezeichnet geblieben sein. (Fast habe ich das Gefühl, sie in ihren Schubladen und Schrankfächern mit den kleinen Füßen scharren zu hören – jedes Ding will das nächste sein, das drankommt.)

Keramik

Veröffentlicht: 1. April 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, #uskschwerin, Alltag, Dinge, Gouache | Tags: 100-Tage-Projekt, Dinge, Gouache, Mein kleines Museum Hinterlasse einen KommentarTonkrüge und -töpfe, überhaupt keramisches: davon gibt es in meinem Haushalt genug. Um genau zu sein: mehr als genug. Bäuerliche Gebrauchskeramik aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mischt sich mit moderner Salzglasurware, Erinnerungen an Osteuropa-Reisen mit Beutestücken von den Töpfermärkten der letzten dreißig Jahre …

Ich stellte drei Gefäße vor mich auf den Zeichentisch und wählte dazu erdnahe, handfeste Farben: Gouache. Gouache-Farben sind Deckfarben, die stumpf und manchmal etwas kreidig auftrocknen, und, anders als Acryl- oder Temperafarben, immer wasserlöslich bleiben. Ich hatte im letzten Sommer, angeregt durch zwei Domestika-Kurse, ein bisschen mit Gouache experimentiert, sie aber dann zugunsten von Tinten und Tuschen wieder zur Seite gelegt.

Ich nahm mir vor, mit nicht zu kleinem Pinsel zu arbeiten und hatte meine Freude an dem Motiv. Wieder einmal war ich erstaunt, wie anders sich diese deckenden Farben gegenüber den mir vertrauten Aquarellfarben verhalten. Nicht nur, dass nichts fließt und man helle Stellen nicht mühsam aussparen muss – das gesamte Mischverhalten ist ein anderes. Kaum ist ein bisschen Weiß im Spiel, verändern sich die Farbtöne, werden stumpfer, grauer, matter; Brauntöne gern auch ein bisschen rötlich. (Dass ich mir vor einem halben Jahr schon einmal ausführliche Farbkarten angelegt hatte, erinnerte ich erst, als ich fast fertig war.)

Erstaunt stellte ich fest, wie viele „bunte“ Töne meine braunen Töpfe „schluckten“ und immer noch braun blieben. Das brachte mich auf die Idee, ein bisschen mit den Farben herumzuspielen, um vertrauter mit ihnen zu werden.

Gedacht, getan zeichnete ich das das einfache Motiv schnell viermal aufs Blatt. Ich hatte mir vorgenommen, zuerst einmal die „bunten“ Töne etwas zu übertreiben (das ist das Kästchen links oben) und mich dann treiben zu lassen. Das Ergebnis wurde eine Überraschung: die Bilder ähnelten einander mehr, als ich beabsichtigt hatte. Keine krassen fauvistischen Dissonanzen, keine scharlachroten Hintergründe, keine düsteren Sepiatöne – mein Farb-Über-Ich hatte anscheinend eine ziemlich klare Vorstellung von Harmonie.

Da sind noch einige Überraschungen zu erwarten.

Löffel

Veröffentlicht: 31. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Alltag, visuelles Tagebuch | Tags: 100-Tage-Projekt, Mein kleines Museum Hinterlasse einen KommentarLöffel sind Schubladenbewohner; so wundert es nicht, dass sich auch in meiner Museumsschublade einige versammelt haben. Von Anfang des Projektes an hatte ich mich darauf gefreut, sie zu zeichnen. Es sind schöne Objekte, jedes von einer eigenen Ästhetik – und natürlich mit einer eigenen Geschichte.

Die des gläsernen Bowlelöffels kenne ich allerdings nicht – weder weiß ich, wie und wann er in meinen Haushalt kam, noch, wo das restliche Bowlenservice abgeblieben ist. Erdbeerbowle, die Mutter aller Sommerbowlen, tranken wir noch in den 90ern; auch Waldmeisterbowle (nach Fontanes Rezept aus „Schach von Wuthenow“) war eine Zeitlang beliebt – danach gab es nur noch alkoholfreie Kindergeburtstags-Melonenbowle.

Der geschnitzte Holzlöffel, so schön wie unpraktisch, ist Teil eines Salatbestecks und eines von zahlreichen Residuen der Osteuropa-Kontakte meiner Mutter. Es hing lange in unserer Küche; später habe ich versucht, es zu benutzen, doch für einen großen grünen Salat ist es zu klein und zu unhandlich. Der Massai-Löffel war Mitbringsel der Kilimandscharo-Reise einer Freundin und diente einige Jahre als Kaffeemaß, bevor er in die Schublade wanderte.

Seltsamerweise weiß ich nicht, von wem ich den „Patenlöffel“ bekam – ich habe weder offizielle noch inoffizielle Paten. Benutzt habe ich ihn allerdings viele Jahre lang – auch, weil alle anderen Löffel in unserem Haushalt mir nicht „mundeten“. (Ich habe zwar manchmal eine große Klappe, aber immer einen kleinen Mund.) Auch die Herkunft des „Konsum“-Löffels liegt im Dunkel; stammt er aus einer „Konsum“-Gaststätte? Für nicht Ostdeutsche und Nachgeborene: „Konsum“ – ausgesprochen „Kónsumm“ – ist eine Handelskette, deren Wurzeln in den proletarischen Genossenschaftsbewegungen des 19.Jahrhunderts liegt. In der DDR waren „Konsum“-Geschäfte so weit verbreitet, dass der Begriff bald für „Lebensmittelgeschäft“ im Allgemeinen stand.

Gesundheitlich etwas angeschlagen – doch mittlerweile auf dem Weg der Besserung – brauchte ich die Abendstunden einer knappen Woche für das Bild. Danach räumte ich die Löffel – die praktischen wie die schönen, die nützlichen wie die rätselhaften – wieder in ihre Schublade, dankbar für die Geschichten, die sie mir erzählt hatten.

Aus dem Küchenschrank

Veröffentlicht: 23. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Alltag, visuelles Tagebuch | Tags: 100-Tage-Projekt, 80er Jahre, DDR, Dinge Hinterlasse einen KommentarDie Dinge auf diesem Bild stammen alle aus dem Küchenschrank meiner Mutter. Die Streichhölzer werden wohl in der Gerümpelecke hinter der Schiebetür gleich vornan gelegen haben, die Tütchen in einer Blechdose. (Blechdosen sind auch so ein Museumsthema …)

Die Streichhölzer waren ein so vertrauter Gegenstand, dass es mir unglaublich scheint, die letzten ihrer Art vor 35 Jahren benutzt zu haben. Die Schachteln kommen nun in eine andere Schublade, zu ihren neueren Geschwistern. (Nein, ich rauche schon lange nicht mehr, aber Kerzen gehen immer.)

Auch das Tütchen Vanillin-Zucker sah noch recht frisch aus, im Gegensatz zum Natron. Im Kleingedruckten auf der Rückseite las ich den kryptische Aufdruck „Rg G 03/82“. Gedruckt März 1982? Oder haltbar bis? (So wie das Tütchen aussah, hätte es auch von 1962 stammen können.) Die Eierfarben waren zeitlos, auch wenn sie ähnlich alt aussahen. Im Innern fanden sich zwei Färbeblättchen; ich werde sie zu Ostern ausprobieren.

Gezeichnet ist das Ganze mit einer Mischung aus Aquarellfarbe und Markern – und zwar in einem niegelnagelneuen quadratischen „Zeta“ des amerikanischen Herstellers Stillman&Birn. Ich habe schon drei angefangene Zeichenbücher – am Ende wollte ich doch ein eigenes „Projektbuch“ haben, schön zum Blättern, mit Platz für etwas Text (hier habe ich ihn abgeschnitten) und mit festem, glattem Multimedia-Papier. Ich hoffe sehr, dass es auch weiterhin erhältlich sein wird – bei den wenigen deutschen Händlern, die die Marke führen, waren nur noch ein paar Reste in ungebräuchlichen Formaten vorrätig. Am Ende kaufte ich es dann beim ungeliebten amerikanischen Giganten – und das Private ist, einmal mehr, politisch geworden.

Intermezzo …

Veröffentlicht: 20. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Allgemein, visuelles Tagebuch | Tags: 100-Tage-Projekt, 70er Jahre, Ostsee Hinterlasse einen Kommentar… in Travemünde, aus nicht-touristischen Gründen. Zwei Abende war ich nicht zum Zeichnen gekommen, dann, gestern Morgen, lächelte mich ein gestreifter Hotelsessel an. Es hätte auch Meerblick gegeben, Schiffe, einen Leuchtturm – der Sessel war gerade schlicht genug. Ich setzte ein paar Farbflächen auf das Papier, doch noch bevor das richtig trocken war, musste ich aufbrechen.

So brauchte ich selbst für ein so kleines Motiv noch einen zweiten Anlauf.

Das Hotel ist ein Hochhaus, so hoch, dass auf seinem Dach ein Leuchtfeuer blinkt. Gebaut ist in den 1970ern und steht mittlerweile unter Denkmalsschutz, auch wegen der Inneneinrichtung. Der Sessel sieht eher nach den 1990ern aus, anders als die Lobby mit ihrer etwas klaustrophobischen Pracht aus dunkel gebeiztem Holz, Kronleuchtern und Rauchglas (Rauchglas!).

So gingen die Tage 25 und 26 vorüber und hoffen darauf, dass es morgen wieder einen Blick in die Museumsschubladen geben wird.

Von Gläsern und Deckeln

Veröffentlicht: 16. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Alltag, visuelles Tagebuch | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag Hinterlasse einen KommentarAls ich gerade mit den Hyzinthenvasen fertig war, traf ein Paket von Ebay ein, es enthielt vier alte Vorratsgläser. Ich habe schon einige von der Sorte; der Grundstock der „Sammlung“ stammt aus der Küche meiner Mutter, Erstbezug 1964. (Das Jahr kennt man schon von der Packung Würfelzucker.) Sie haben einen Umzug und die Auflösung ihrer Wohnung vor einigen Jahren überlebt; ich fand sie wieder, als ich begann, mit nachhaltiger Vorratswirtschaft zu experimentieren.

Das ging so weit, dass ich meine eigene Sojamilch und daraus Tofu herstellte – das Ergebnis übertraf alle käuflichen Produkte, war jedoch doch vom Aufwand durch nichts zu rechtfertigen. Also stellte ich diese und ähnliche Versuchsreihen wieder ein – was davon blieb, waren die Vorratsgläser für die verschiedenen Mehle, Hülsen- und Trockenfrüchte, die sich in meinem Haushalt tummeln.

Die Gläser fassen etwa einen Liter und schmiegen sich durch ihre viereckige Form hervorragend in den Vorratsschrank. Sie waren Teil vieler Einbauküchen in den ersten DDR-Neubaublöcken ab etwa 1958, Küchen, denen man noch die Verwandtschaft mit der legendären Frankfurter Küche ansah – Schiebetüren und Linoleumarbeitsplatten prägten das Bild, die Aluminiumschütten waren durch waagerecht angebrachte Vorratsgläser ersetzt worden.

Die Markierung 14/100 zeigt an, dass ich mit der Zeichnung am vierzehnten Tag meines Projekts begonnen habe – gebraucht habe ich bis zum neunzehnten. Es ist eine puristische Bleistiftzeichnung, die mir sowohl geeignet schien, die raue Oberflächenstruktur einzufangen, als auch, dies über den Zeitraum einer ganzen Woche auszudehnen. Zwischendurch wurde mir schon mal langweilig, so dass ich beschloss, den farbigen Deckeln der Gläser mit den aus der Inktober-Zeit vertrauten Markern zu Leibe zu rücken. Das ging bedeutend schneller.

Die Gläser bekamen augenscheinlich über die Jahre verschiedenfarbige Deckel – ein typisches DDR-Phänomen: man arbeitete mit dem, was man hatte. Und das war mal weiß, mal grau, mal weinrot oder eben auch typisch Bakelit-marmoriert. Bakelit ist ein früher Kunststoff, meist rot/braun/marmoriert oder schwarz wie alte Telefone oder Toilettenbrillen. Die letzte schwarze Toilettenbrille habe ich allerdings nicht im Osten Deutschlands gesehen, sondern im tiefsten Herzen der alten Bundesrepublik, in einer Zeitkapsel auf dem Bonner Venusberg, 2014 … Ob die alte Mensa von 1958 dort noch immer unsaniert ist?

Eigentlich. Oder: Das Museum ist größer als gedacht.

Veröffentlicht: 7. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Dinge, Farbstifte, visuelles Tagebuch | Tags: 60er Jahre, Mein kleines Museum, Pflanzen, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarNach dem Exkurs zu den Tinten hatte ich eigentlich in die kleine Welt der drei Schubladen zurückkehren wollen. Eigentlich … Doch dann dufteten die Hyazinthen auf dem Fensterbrett, schlossen so zuverlässig wie in jedem Spätwinter ein Erinnerungstor auf an die sonst so graue Industriestadt meiner Kindheit. Dort blühten, sorgfältig gezogen von meiner blumenerfahrenen Großmutter, jedes Jahr um diese Zeit die Hyazinthen. Und zwar, und darauf kommt es hier an, in Hyazinthenvasen.

In einer Zeit und in einem Land, in denen weder aus dem kenianischen Bergland noch aus beleuchteten Gewächshäusern Blumen rund um das Jahr zur Verfügung standen (es gab sie ja kaum im Sommer!), hatte die alte Kunst der Treiberei sich länger erhalten als anderswo. Will man im Winter blühende Hyazinthen auf das Fensterbrett stellen, beginnt man am besten im Oktober: man füllt die Vase dreiviertelvoll mit Wasser, legt die Hyazintenzwiebel auf die obere Schale, gaukelt ihr mit einem kühlen Platz und einer Verdunklung ein Leben unter der Erde vor – und wartet. Wenn man Glück hat und die ganze Pracht nicht verschimmelt, ragen irgendwann hübsche weiße Wurzeln ins Wasser und die Pflanze beginnt zu blühen.

Vor einigen Jahren verkleinerte eine Freundin ihren Haushalt und trennte sich von einer ganzen Sammlung an Hyazinthenvasen. So erwarben diese altmodischen Gefäße einen Platz in meinem Vasenregal und damit in meinem Museum.

„Deine ganze Wohnung ist ein Museum“ sagte kürzlich eine nahe Person – wie recht sie hat! Natürlich gibt es darin auch moderne, langweilige und geschichtslose Gegenstände – viele sind es nicht. Viele alte Sachen werden einfach benutzt, manche täglich. Manches, was ich nicht benutze, habe ich, nach neuerer Sitte, in einem Karton vor die Tür gestellt; es lebt jetzt woanders weiter. Einiges habe ich als Erinnerung aufgehoben, anderes, wie eine Zuckertüte von 1965, weil ich denke, das kaum jemand so etwas aufbewahrt. Und manchmal kommen, wie die Vasen, auch Dinge dazu, die andere Menschen aufbewahrt haben.

Zum Zeichnen habe ich meine beiden Lieblingsstücke ausgewählt, aus wassergrünem Altglas und aus Rauchglas, in den 60er, 70er Jahren der Gipfel der Eleganz. Gebraucht habe ich die Abende einer ganzen Woche. Zu den Polychromos-Buntstiften hatte ich mich erst im Verlauf entschieden, als die Bleistiftzeichnung bereits fertig war. Es sollte sich erweisen, dass sie nicht ganz zum Papier – Stillman&Birn Beta – passten, die Zeichnung wurde etwas rauer als beabsichtigt. Dennoch sind Buntstifte ein gelingsicheres Medium, dessen Langsamkeit gut zu einem Projekt passt, für das ich einhundert Tage Zeit habe.

Sieben von hundert

Veröffentlicht: 1. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Ink&Wash | Tags: Mein kleines Museum, visuelles Tagebuch, Zeichenmaterial 2 KommentareHeute ist der siebte Tag. Von hundert. Zeit für eine erste, klitzekleine Reflexion. Funktioniert der Plan? Und wenn nicht, warum doch?

Es begann mit einer Abweichung, einem Umweg. Ich hatte es zwar geschafft, die Schubladen und den Zeichentisch aufzuräumen, aber das Zeichenmaterial war noch nicht startklar. Insbesondere wollte ich die Füller wieder ins Spiel bringen, die ich zum Inktober-Beginn gezeichnet und nicht mehr nachgefüllt hatte, als sie leer wurden. Zumal die beiden Montblanc-Füller prominente Stücke meines Schubladenmuseums sind, mehrfach abgebildet und gelegentlich in Benutzung.

Tinte brauchen sie natürlich auch, ich kramte in den Kästchen, fand drei Tinten für drei Füller (der dritte ist ein gänzlich unhistorischer Lamy) und stellte sie bereit.

Da standen sie vor mir auf dem Esstisch (der Zeichentisch träumt den Zeichentischschlaf): was für ein schönes Motiv! Zumal die Abbildung der Kunstmaterialien eine eigene Disziplin in der Skizzenbuchwelt ist; manche füllen damit regelhaft die erste Seite eines neuen Buches. Nun erst sah ich die Messingschale, auf die ich sie gestellt hatte: ein altes Stück, museumsfähig; vierzig Jahre lang hatte sie den Schreibtisch meiner Mutter bewohnt, als Ablage für – die Füllfederhalter. So hatte sich der Kreis geschlossen. (Das schimmernde Messing bereitete mir als Aquarell einige Mühe – vier Abende habe ich an dem Bildchen gefriemelt.)

Die drei bevorzugten Tinten sind keine Museumsstücke, obschon, zumindest zwei davon, etwas Besonderes. Benutzt man den Füllhalter zum Zeichnen, hat man gern Tinte, die wasserfest auftrocknet, und das auch noch schnell. Solche Tinten gibt es mittlerweile in großer Auswahl und vielen Farben zu kaufen; die meisten haben einen entscheidenden Nachteil: Fast ebenso schnell wie auf dem Blatt trocknen sie im Füller ein. Es sei denn, man benutzt den Füller täglich oder zumindest sehr oft. Wozu ich nur in speziellen Lebensphasen komme.

Platinum Carbon Ink (Schwarz, aus Japan) und Noodler’s Lexington Gray (Grau, aus den USA) basieren auf Rezepturen, die zum schnellen Trocknen das Papier des Untergrunds brauchen – das schont den Füllhalter, zumindest potentiell. Die dritte ist gewöhnliche, nicht wasserfeste blaue Tinte von Pelikan, aus dem Schreibwarenladen in der Stadt. Vielleicht, so meine Idee, ergänze ich meine Zeichnungen durch ein bisschen etwas Geschriebenes, ganz klassisch in Blau. Wenn denn erst einmal die Tinte im Füller ist …

Raffinade

Veröffentlicht: 24. Februar 2025 Abgelegt unter: Alltag, Mixed Media | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag, Mein kleines Museum Hinterlasse einen KommentarDie Packung Würfelzucker ist ziemlich genau sechzig Jahre alt. Ich fand sie, wo man solche Dinge findet, beim Renovieren im obersten Fach des Küchenschranks; dort hatte sie hinter Geschirrtüchern als eiserne Reserve überdauert. Das war um die Jahrhundertwende, die DDR schon seit zehn Jahren Geschichte und eine 35 Jahre alte Zuckerpackung schon ganz schön alt. So legte ich sie in eine Schublade und dachte: solche Dinge werden sich noch mehr finden, und wenn sie klein genug für die Schublade sind, hebe ich sie auf.

Inzwischen sind es drei Schubladen, deren Inhalt ich vorhabe in den nächsten Wochen hier auszubreiten. Ich habe schon ein bisschen vorsortiert, ahne schon, was mich erwartet und in welchen Schachteln, Dosen, Kellerschränken und Koffern noch mehr interessante Gegenstände schlummern. Minimalismus ist nicht meine Stärke, ich lasse mir gern von den mich umgebenden Dingen die Welt erklären.

So auch von diesem Würfelzucker. Die Packung ist zwischen 1964 und 1967 hergestellt, „MDN“ steht für „Mark der Deutschen Notenbank“ und wurde nur in diesen drei Jahren verwendet; danach hieß es schlicht „M“ für „Mark der DDR“. Abgepackt worden war der Zucker in den historischen Werkhallen der späteren „VEB Zuckerraffinerie Rositz“, in denen einst, im Baujahr 1871, die erste elektrische Firmenbeleuchtung Deutschlands erstrahlt war. Und die, mittlerweile unter Denkmalsschutz, immer noch stehen, obwohl dort natürlich schon lange kein Zucker mehr abgepackt wird – und die Sache mit dem Volkseigentum sich auch schon seit längerem erledigt hat.