Einhundertzwölf Tage …

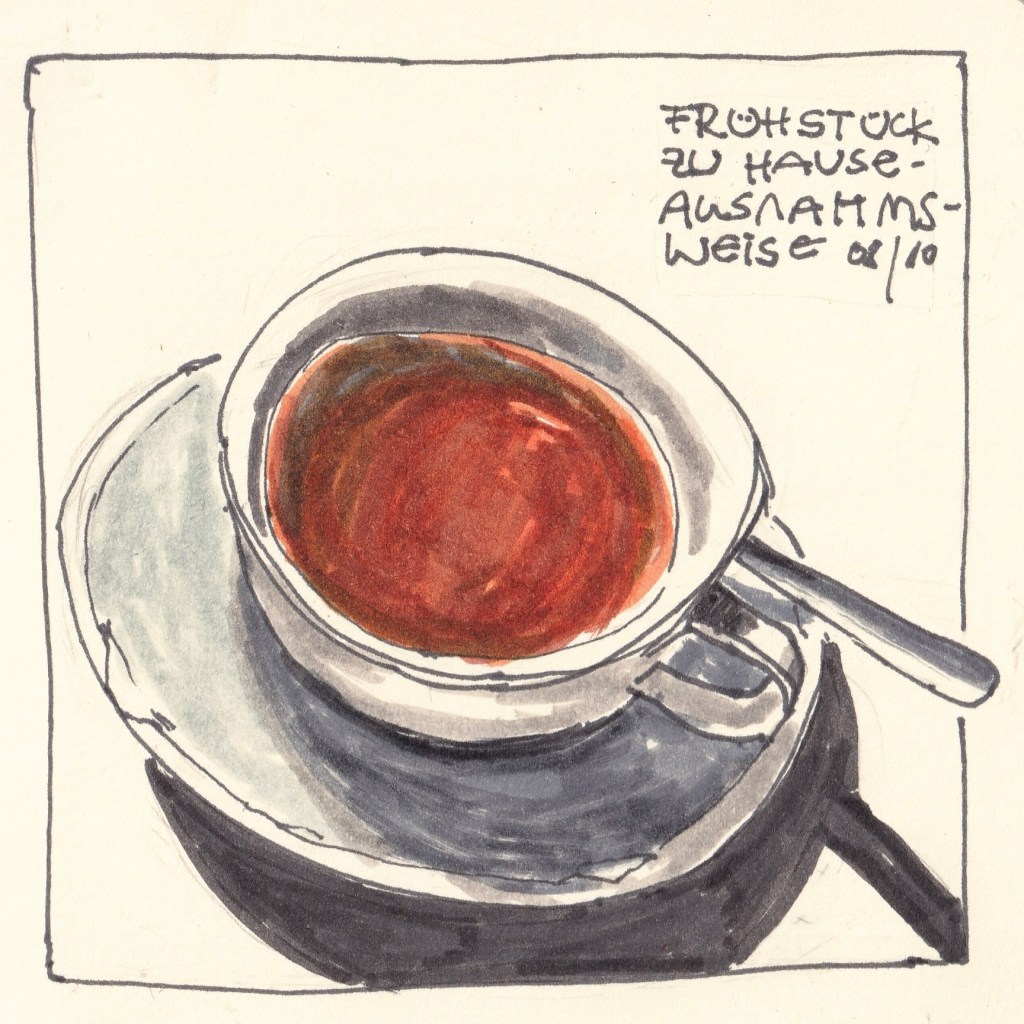

Veröffentlicht: 15. Juni 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Allgemein, Alltag, Mixed Media | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag, Stillleben, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen Kommentar… ist es nun her, seit ich mich in Begleitung einer sechzig Jahre alten Packung Würfelzucker in das Abenteuer „100-Tage-Projekt“ gestürzt hatte. Was ist daraus geworden?

Am 23.Februar, dem Starttag, schrieb ich:

Es ist ein Social-Media-Projekt (eine „Challenge“, dazu schreibe ich später mehr), länger als die meisten Projekte dieser Art; dafür mit großzügigen Regeln. Eigentlich mit nur einer Regel: mach hundert Tage lang etwas, das Du schon immer machen wolltest, und damit Du dranbleibst: Halte das Ganze so einfach wie möglich. Und zeige die Ergebnisse öffentlich, in einem Medium Deiner Wahl.

Ja, ich habe es einfach gehalten, wozu auch zählt, dass ich noch nichts über mein Verhältnis zu „Challenges“ geschrieben habe. Um es kurz zu machen: Ich mag den Begriff nicht, weder als „Challenge“ noch als „Herausforderung“. Die „Herausforderung“ ist ist ein Geschwister von „Komfortzone verlassen“, wozu ich vor einiger Zeit schon einmal etwas geschrieben hatte, ein Euphemismus aus der Welt des amerikanischen Business-Sprechs. Der Begriff „Herausforderung“ stammt aus der mittelalterlichen Männerwelt, was man erkennt, wenn man ihn wörtlich nimmt: da wird jemand (zu einem Zweikampf) aus seinem geschützten Raum „heraus“ „gefordert“. Die „Challenge“ bedeutet genau das gleiche und wurzelt in einem lateinischen Wort für „Beschimpfung“.

Also: Projekt. Und was ist daraus geworden? Viel. Wenn auch nicht alles, was ich mir vorgenommen hatte. Größere Pläne – und das Ganze war ein zumindest mittlerer Plan – haben das so an sich. Die ursprüngliche Idee war gewesen, mich dem Inhalt von drei Schubladen, genannt „Mein kleines Museum“, zu widmen. Ich sollte sehr schnell merken, dass meine Wohnung weit über diese Schubladen hinaus ein Museum ist, ein Ort voll beseelter Dinge, voll stiller Lebendigkeiten. So stand ich bald vor einer riesigen Auswahl an Motiven, von denen nur einige wenige den Weg auf das Papier fanden.

Das letzte Bild war am 55. von 100 Tagen entstanden, und dem Museumsplan kam etwas sehr Schönes in die Quere: es wurde Frühling. Ich saß am Ostersonntag vor der „Ewigkeitspforte“ der Schelfkirche, ich verbrachte stille Tage in Bellin und zeichnete, nicht zum ersten Mal, das Schweriner Schloss… Immer wieder, auch das sei hier erwähnt, kam es zu „ungezeichneten“ Tagen, aus Gründen …

Im letzten Viertel des Projektes kehrte ich an den Zeichentisch zurück, friemelte zwei Wochen lang an eine Buntstiftzeichnung, traf mich zwischendurch mit den Urban Sketchern, kam dann am 95.Tag doch aus dem Tritt, aus Gründen, wiederum …

Doch es gab noch ein kleines Nachspiel. Bei der Suche nach den Fossilien hatte ich in einigen Kisten und Dosen gekramt, von denen ich kaum noch wusste, dass es sie gab. In einer fand ich dieses freundliche Püppchen.

Ein Eierwärmer, Typ „Trachtenpuppe“, hergestellt in den 1960er Jahren im Erzgebirge. Wo die kleine Dame ihre letzten 25 Lebensjahre verbracht hat, lässt sich nicht rekonstruieren; davor stand sie in dem etwas unordentlichen und zur Hälfte von Büchern eingenommenen Glasschrank meiner Kindheit. Vermutlich wurde sie gelegentlich zu Sonntagsfrühstücken herausgeholt, zusammen mit ihrer Schwester, die eine rot-weiß gestreifte Schürze und ein weißes Häubchen trug und deren Verbleib ich nicht erinnere.

Frisch gewaschen wartete sie auf dem Zeichentisch, obschon der einhundertste Tag bereits überschritten war, auf ihren Moment. Gestern nahm ich sie zu einem sommerlichen Balkonfrühstück mit nach draußen, da stand sie zwischen einem Frühstücksei und den Rosen und Kräutertöpfen, denen die nächsten Zeichenmonate gehören werden. Und, nein, sie kam nicht zurück in die Kiste, sie steht nun wieder im Schrank (wenn auch ohne Glasscheibe) zwischen Tassen, Tellern und Eierbechern: eine kleine Museumswärterin.

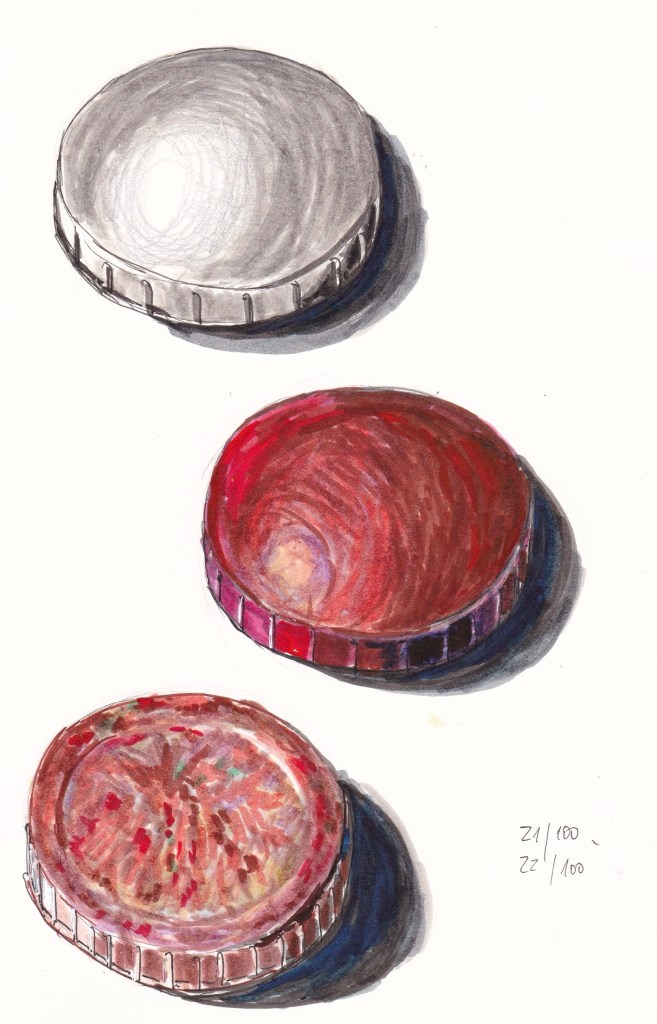

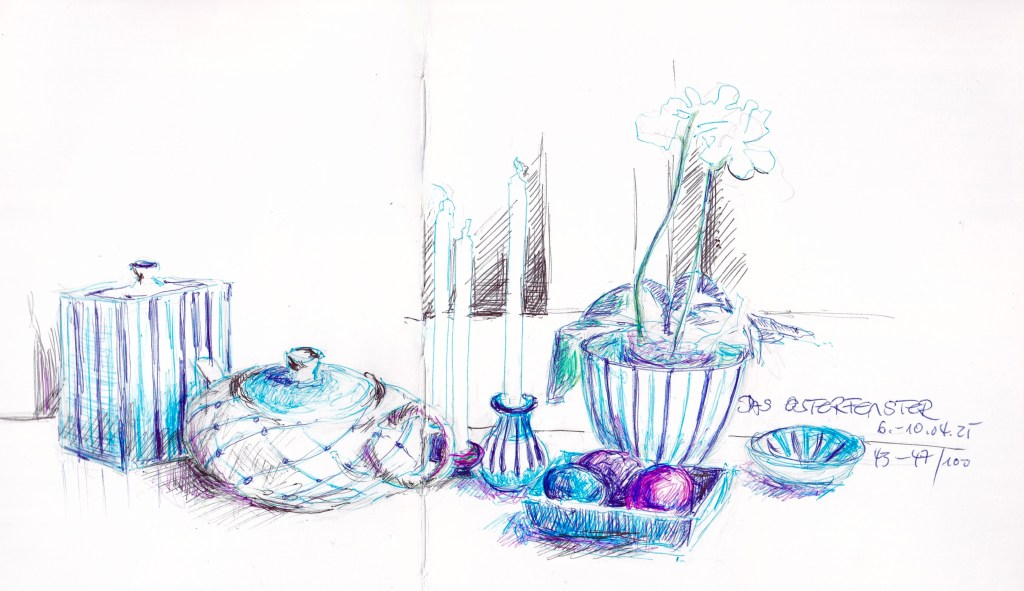

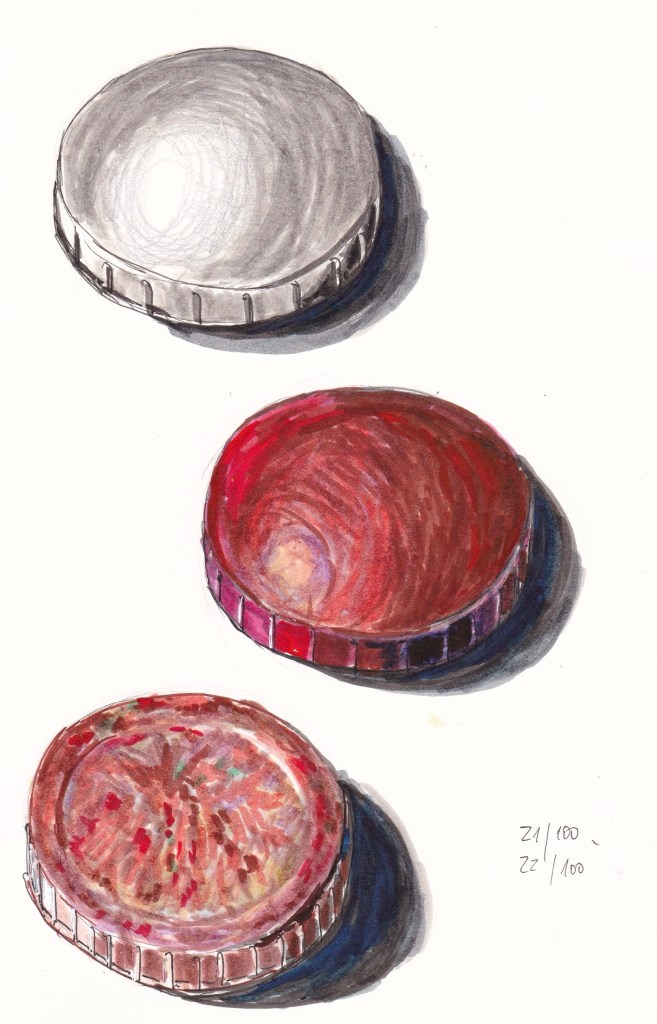

Von Gläsern und Deckeln

Veröffentlicht: 16. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Alltag, visuelles Tagebuch | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag Hinterlasse einen KommentarAls ich gerade mit den Hyzinthenvasen fertig war, traf ein Paket von Ebay ein, es enthielt vier alte Vorratsgläser. Ich habe schon einige von der Sorte; der Grundstock der „Sammlung“ stammt aus der Küche meiner Mutter, Erstbezug 1964. (Das Jahr kennt man schon von der Packung Würfelzucker.) Sie haben einen Umzug und die Auflösung ihrer Wohnung vor einigen Jahren überlebt; ich fand sie wieder, als ich begann, mit nachhaltiger Vorratswirtschaft zu experimentieren.

Das ging so weit, dass ich meine eigene Sojamilch und daraus Tofu herstellte – das Ergebnis übertraf alle käuflichen Produkte, war jedoch doch vom Aufwand durch nichts zu rechtfertigen. Also stellte ich diese und ähnliche Versuchsreihen wieder ein – was davon blieb, waren die Vorratsgläser für die verschiedenen Mehle, Hülsen- und Trockenfrüchte, die sich in meinem Haushalt tummeln.

Die Gläser fassen etwa einen Liter und schmiegen sich durch ihre viereckige Form hervorragend in den Vorratsschrank. Sie waren Teil vieler Einbauküchen in den ersten DDR-Neubaublöcken ab etwa 1958, Küchen, denen man noch die Verwandtschaft mit der legendären Frankfurter Küche ansah – Schiebetüren und Linoleumarbeitsplatten prägten das Bild, die Aluminiumschütten waren durch waagerecht angebrachte Vorratsgläser ersetzt worden.

Die Markierung 14/100 zeigt an, dass ich mit der Zeichnung am vierzehnten Tag meines Projekts begonnen habe – gebraucht habe ich bis zum neunzehnten. Es ist eine puristische Bleistiftzeichnung, die mir sowohl geeignet schien, die raue Oberflächenstruktur einzufangen, als auch, dies über den Zeitraum einer ganzen Woche auszudehnen. Zwischendurch wurde mir schon mal langweilig, so dass ich beschloss, den farbigen Deckeln der Gläser mit den aus der Inktober-Zeit vertrauten Markern zu Leibe zu rücken. Das ging bedeutend schneller.

Die Gläser bekamen augenscheinlich über die Jahre verschiedenfarbige Deckel – ein typisches DDR-Phänomen: man arbeitete mit dem, was man hatte. Und das war mal weiß, mal grau, mal weinrot oder eben auch typisch Bakelit-marmoriert. Bakelit ist ein früher Kunststoff, meist rot/braun/marmoriert oder schwarz wie alte Telefone oder Toilettenbrillen. Die letzte schwarze Toilettenbrille habe ich allerdings nicht im Osten Deutschlands gesehen, sondern im tiefsten Herzen der alten Bundesrepublik, in einer Zeitkapsel auf dem Bonner Venusberg, 2014 … Ob die alte Mensa von 1958 dort noch immer unsaniert ist?

Raffinade

Veröffentlicht: 24. Februar 2025 Abgelegt unter: Alltag, Mixed Media | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag, Mein kleines Museum Hinterlasse einen KommentarDie Packung Würfelzucker ist ziemlich genau sechzig Jahre alt. Ich fand sie, wo man solche Dinge findet, beim Renovieren im obersten Fach des Küchenschranks; dort hatte sie hinter Geschirrtüchern als eiserne Reserve überdauert. Das war um die Jahrhundertwende, die DDR schon seit zehn Jahren Geschichte und eine 35 Jahre alte Zuckerpackung schon ganz schön alt. So legte ich sie in eine Schublade und dachte: solche Dinge werden sich noch mehr finden, und wenn sie klein genug für die Schublade sind, hebe ich sie auf.

Inzwischen sind es drei Schubladen, deren Inhalt ich vorhabe in den nächsten Wochen hier auszubreiten. Ich habe schon ein bisschen vorsortiert, ahne schon, was mich erwartet und in welchen Schachteln, Dosen, Kellerschränken und Koffern noch mehr interessante Gegenstände schlummern. Minimalismus ist nicht meine Stärke, ich lasse mir gern von den mich umgebenden Dingen die Welt erklären.

So auch von diesem Würfelzucker. Die Packung ist zwischen 1964 und 1967 hergestellt, „MDN“ steht für „Mark der Deutschen Notenbank“ und wurde nur in diesen drei Jahren verwendet; danach hieß es schlicht „M“ für „Mark der DDR“. Abgepackt worden war der Zucker in den historischen Werkhallen der späteren „VEB Zuckerraffinerie Rositz“, in denen einst, im Baujahr 1871, die erste elektrische Firmenbeleuchtung Deutschlands erstrahlt war. Und die, mittlerweile unter Denkmalsschutz, immer noch stehen, obwohl dort natürlich schon lange kein Zucker mehr abgepackt wird – und die Sache mit dem Volkseigentum sich auch schon seit längerem erledigt hat.

Winterbilder

Veröffentlicht: 22. Februar 2025 Abgelegt unter: #uskschwerin, Allgemein, Alltag, Urban Sketching | Tags: Alltag, Mecklenburg, Pilze, Schwerin, Urban Sketching Ein KommentarNachdem die Schweriner Urban Sketchers im Januar im Innenraum der Schelfkirche gezeichnet hatten, trafen sie sich im Februar in der Dauerausstellung der Stiftung Mecklenburg, einem kleinen versteckten Museum im Schleswig-Holstein-Haus gleich um die Ecke. Dort versuchte ich mich in mehreren Anläufen an einer Porträtbüste der Luise von Mecklenburg-Strelitz, besser bekannt als Königin Luise von Preußen. Am Ende war ich so unzufrieden, dass ich keinen dieser Versuche hier zeigen mag, dafür eine mit lockerer Hand gezeichnete Tulpe auf dem Caféhaustisch bei der anschließenden Zusammenkunft.

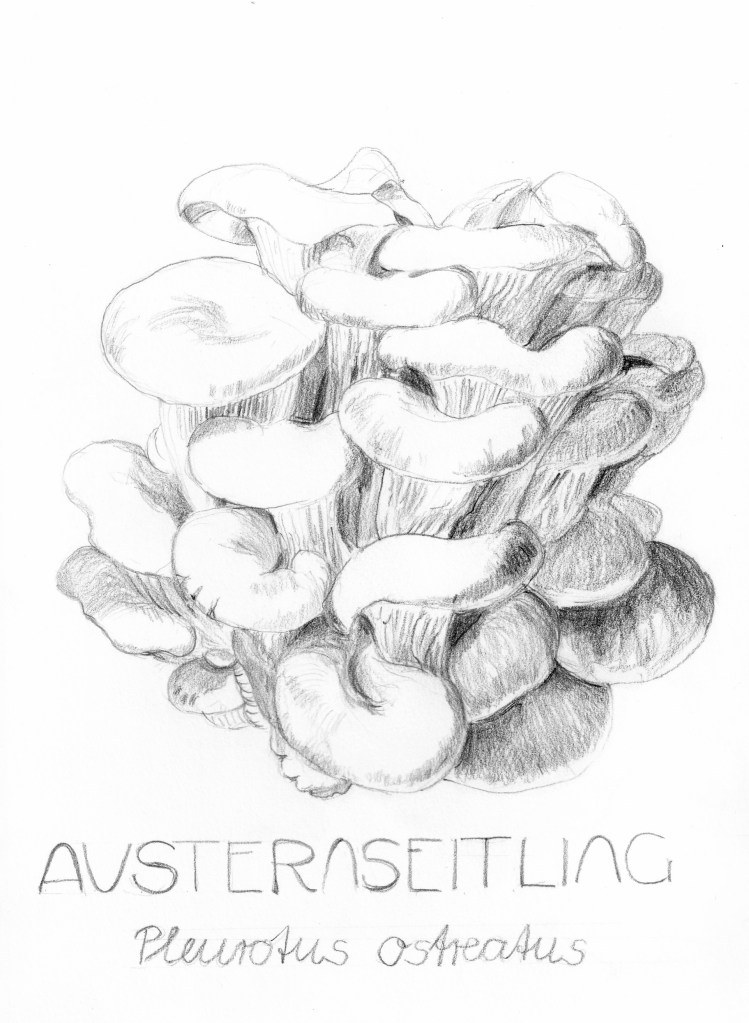

Auch die Pilzsaison habe ich nach drinnen verlegen können. Dank fertig präparierter Zuchtboxen ernte ich seit Weihnachten immer mal wieder eine Pilzmahlzeit. Austernseitlinge sind neben Champignons und Shiitake die weltweit meistgezüchteten Pilze und fruktizierten auf meinem Fensterbrett zwar mit etwas Verspätung, doch um so hübscher.

Es ist ein ganz und gar grafisches Motiv und lud zu einer Bleistiftzeichnung ein. Ich habe zu diesem Zeichenmaterial ein ambivalentes Verhältnis: Das Endprodukt erscheint mir oft etwas blass und ohne Kontrast oder farbliche Delikatesse – das Zeichnen selbst genieße ich sehr – ähnlich dem Zeichnen mit Buntstiften, das jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Es hat etwas Meditatives, Nicht-Herausforderndes, Niederschwelliges; genau das Richtige nach einem langen Arbeitstag.

Um Niederschwelligkeit und Herausforderungen (oder eben nicht) wird es auch in meinem nächsten Projekt gehen, das bereits morgen beginnt. Man darf gespannt sein …

Zitronat

Veröffentlicht: 1. Januar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Gouache, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Gouache, Obst, Pflanzen, visuelles Tagebuch 2 KommentareWann habe ich das letzte Mal mit Zitronat gebacken? In den 1980ern und 90ern, als ich mit Früchtebrot und wochenlang gereiften Lebkuchenteigen experimentierte? Vermutlich. Stollen habe ich nie gebacken, auch keine Königskuchen – wozu sollte Zitronat sonst gut sein? Und woraus wird es eigentlich hergestellt? In der DDR, so lese ich, experimentierte man mit grünen Tomaten, um die teuer importierten Zitronen einzusparen, doch das ist eher eine Fußnote der Geschichte.

Nein, Zitronat wird nicht aus Tomaten hergestellt, sondern aus – man hätte es sich denken können – Zitronatzitronen, urtümlichen, durch Züchtung nur wenig veränderten Zitrusfrüchten. Aus Neugier habe ich mir bei einem Versand für exotische Früchte ein Kilogramm Zitronatzitronen mitbestellt – das sind zwei Stück, deutlich größer als normale Zitronen.

Die Früchte bestehen zu einem großen Teil aus Schale, man kann daraus Likör, Limonade oder eben Zitronat herstellen. Likör trinke ich nicht, auch für Limonade habe ich im Winter wenig Verwendung – also wird es wohl Zitronat werden. (Und was mache ich dann damit?)

Vorher wollten die Früchte allerdings noch abgebildet werden, und mit dieser Gouache-Skizze (15×15 cm) ist endlich auch die Kunstsaison wieder eröffnet. Im Herbst hatte über sechs Wochen lang praktisch täglich etwas gezeichnet, dann kam die Vorweihnachtszeit mit zahlreichen anderen Aktivitäten; viel mehr als ein paar Meetings-Kritzeleien brachte ich nicht zustande. Nach fast acht Wochen Pause will die Hand-Auge-Koordination wieder neu trainiert werden; das braucht etwas. Zwei überdimensionale Zitronen sind als Motiv da gerade einfach genug. (Die Entscheidung zwischen Gouache und Aquarell habe ich erst in letzter Minute getroffen, mit beidem hatte ich im Frühherbst aufgehört, um mich eher grafischen Techniken zu widmen – mal sehen, wie es weitergeht …)

Inktober in Farbe

Veröffentlicht: 9. November 2024 Abgelegt unter: Alltag | Tags: Alltag, Artist Journal, Inktober, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarJeden Tag ein kleines Bild zeichnen – für mich ist das eine echte Herausforderung, eine „Challenge“. Und dann auch noch monochrom! Wie die fastenden Mönche des Mittelalters Wassertiere zu Fischen erklärten und auf den Tisch brachten, fand auch ich eine Lösung: ich erklärte die schon erwähnten „Tuschestifte“ für zugelassen.

Das Ergebnis waren mehr oder weniger farbige „Tuschezeichnungen“:

Die „Walküre“ entstand nach einem Szenenfoto aus dem Film „Hagen im Tal der Nibelungen“, die Schweriner „Tuscherei“ ist eine Kreativwerkstatt, in der man selbst Keramik bemalen kann.

Inktober

Veröffentlicht: 7. November 2024 Abgelegt unter: Allgemein | Tags: Alltag, Dinge, Inktober, Montblanc, Pilze, Tiere 4 Kommentare„Inktober“ ist ein englisches Kofferwort aus „ink“ – „Tinte/Tusche“ und „October“. Der Inktober ist eine klassische „Challenge“ der heutigen Zeit – Menschen tun schwierige Dinge oder einfach solche, die neu für sie sind, einmalig oder mehrmalig, und berichten darüber in den sozialen Medien. Gelegentlich lesen wir von gefährlichen oder gar tödlichen Challenges – der Inktober zählt nicht dazu. Die Regel ist einfach: Zeichne täglich vom 1. bis 31. etwas mit „Ink“ und poste die Zeichnung online. Es gibt Themenlisten, viele Teilnehmende halten sich daran, doch es ist keine Pflicht. (Es gibt ohnehin keine Pflicht, keine Kontrollkommission und keine Sanktionen, wie auch?)

Mit der „Ink“ ist es nicht so einfach – das Wort bedeutet sowohl „Tinte“ (etwas, das man in Füllhalter füllen kann und das es in ganz verschiedenen Farben gibt) als auch „Tusche“ – tiefschwarz, hochpigmentiert und nur mit Pinsel, Eintauchfeder oder speziellen „Tuschefüllern“ zu verarbeiten. Mittlerweile werden allerdings auch im Deutschen spezielle Faserstifte mit permanenten Farben als „Tuschestifte“ bezeichnet.

Als es losging mit dem Inktober, hatte ich noch Urlaub. Ich begann mit einer klassischen Schwarz-Weiß-Zeichnung mit wenigen farbigen Akzenten (Bald würden sich die selbst auferlegten Regeln lockern.) Bis auf einige Pilzbilder blieben alle Bilder im gleichen Format, einem 12×12 cm kleinen Skizzenbuch mit leicht gelblich getöntem Papier.

Ich setzte mir meine Themen selbst und wählte meist Dinge oder Lebewesen, die ich direkt vor Augen hatte. Auch ein erster Pilz ist schon dabei – die Saison beginnt.

Dann war der Urlaub vorbei und ich wählte Motive zwischen Büroalltag und Zähneputzen.

(… und die Fortsetzung folgt.)

Das dritte Quadrat

Veröffentlicht: 21. Juli 2024 Abgelegt unter: Alltag | Tags: Alltag, Gouache, Obst Hinterlasse einen KommentarDie letzten beiden quadratischen Bilder waren durch einen Domestika-Kurs angeregt. Die Künstlerin, Vicky McGrath, ist ein Teil der „Daily-Painting“-Bewegung. Es geht darum, jeden Tag ein kleines, abgeschlossenes Bild fertig zu stellen. Der „Erfinderin“, Carol Marine, ging es nicht nur darum, Hand und Seele zu lockern – sie stellte auch fest, dass sich viele kleine Bilder besser verkaufen als ein großes.

Die Formate liegen meist bei 15 bis 20 cm im Quadrat. Ich weiß nicht, wie klein meine Bilder werden müssten, damit ich eines am Tag schaffe – es bleiben Wochenendkreationen. Immerhin habe ich das heutige in zwei, drei Stunden fertig gestellt. Ich habe dabei auch nicht nach Foto gearbeitet, sondern nach wirklichen Äpfeln auf meinem Balkon – zumindest, bis die Sonne herumkam.

Ganz bewusst habe ich die Pinselstriche weniger perfekt gesetzt. Wenn ich das Format noch ein bisschen verkleinere und den breitesten Flachpinsel nehme, schaffe ich das nächste vielleicht am Abend eines Wochentags …

Mariä Lichtmess

Veröffentlicht: 1. Februar 2024 Abgelegt unter: Allgemein, Dinge, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag Ein KommentarDie Wende vom Januar zum Februar ist eine Landmarke im Jahreslauf: Die Sinuskurve der Taglänge wird schnell steiler; wer täglich zur gleichen Zeit aus dem Haus geht, durchmisst in einer Woche den Weg von der Dämmerung zur Helligkeit.

In dieser Zeit, am 2.Februar, in der Mitte des astronomischen Winters, liegt ein alter, fast vergessener christlicher Feiertag: Mariä Lichtmess. Schon der Name mag vielen, zumal norddeutschen Menschen sperrig und seltsam erscheinen; in eine moderne Sprache gebracht heißt er prosaisch „Marias Kerzengottesdienst“. Im katholischen Gottesdienst, in der Messe, wird an diesem Tag über die für das Jahr eingeplanten Kerzen der Segen gesprochen, sie werden geweiht. Dieser Brauch stammt aus einer Zeit, in der Kerzen ein wichtiges und kostbares Leuchtmittel waren.

Ein anderer Name des Feiertages verweist auf tiefere, frühere Schichten der Überlieferung: „Jesu Darstellung (oder Opferung) im Tempel“. Hier wird auf das in allen abrahamitischen Religionen geltende Verbot der Menschenopfer angespielt – der jüdische Erstgeborene wird symbolisch in den Tempel gebracht, Gott „dargeboten“ und ebenso symbolisch freigekauft. (Zu Zeiten Jesu zahlten seine Eltern zwei Tauben – woran man sieht, dass sie arme Leute waren -, im heutigen orthodoxen Judentum sind es spezielle Silbermünzen.)

Und dann ist da noch der Name „Mariä Reinigung“, und der wird gelegentlich ein eigenes Kapitel bekommen …

Nach Weihnachten

Veröffentlicht: 14. Januar 2024 Abgelegt unter: Alltag, Dinge, Herkunft, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Dinge, Engel, Weihnachten Hinterlasse einen Kommentar.. dass alle uns umgebenden Dinge narrativ aufgeladen waren: ihre Geschichte seit ihrem Eintritt in unsere Familie war bekannt, gehörte zu ihnen und wurde immer wieder erzählt. Das erschwerte es, sich von ihnen zu trennen und unterschied uns noch mehr von den Trägern der Wegwerfgesellschaft, denen vor allem eines fehlte: die Fähigkeit zum ‚Lesen‘ der Bedeutung der Dinge in ihrem Leben.

Rolf-Ulrich Kunze, Das halbe Jahrhundert meiner Eltern

Als kürzlich ein profilneurotischer Politiker den Weihnachtsbaum zum Teil der deutschen Leitkultur erklärte, lachte das halbe Land über ihn. Und wirklich: der Herr hat vermutlich weder an globalisierte Plastikbäume nach Disney-Art gedacht noch an die zahlreichen anderweitigen Bräuche rund um grüne Zweige, an Stechpalme, Mistel und Efeu … (Stammt der Herr nicht aus dem Sauerland, wo die ausgedehntesten Weihnachtsbaumplantagen Deutschlands beheimatet sind? Vielleicht hat er deshalb den Wald vor lauter Tannenbäumen nicht gesehen.)

Mitte Januar ist Weihnachten endgültig vorbei, die Wohnung ist einmal durchgelüftet und auf den Fensterbrettern stehen Hyazinthen und Amaryllis. Den Weihnachtsbaum habe ich am letzten Sonntag abgebaut, am Tag nach Epiphanias, und drei Schmuckstücke zum Zeichnen zurückbehalten.

Ich gebe es zu: der Echte-Kerzen-Strohsterne-Typ bin ich nicht. An meinem Tannenbaum darf es kitschig zugehen, altmodisch und naiv, was sich jenseits aller Logik gut mit den elektrischen Kerzen verträgt, die mein technikaffiner Großvater schon vor knapp hundert Jahren, kurz nach ihrer Erfindung, zum familiären Standard gemacht hatte.

Die Kugel mit dem geprägten Muster ist eine Erinnerung an den „Formost“-Laden, der vor etwa einem Jahr aus dem Schweriner Stadtbild verschwand und mit ihm drei Schaufenster voller Bollhagen-Geschirr, erzgebirgischer und Thüringer Weihnachtskunst. Sie stammt aus einer Thüringer Manufaktur, wo sie nach alten Mustern geblasen wurde.

Das Wachsherz kam aus dem Benediktinerinnen-Kloster „Maria Frieden“ am Obermain; es war der kleinste Gegenstand in dem Klosterladen und passte 2015 noch in meinen Pilgerrucksack. In dem Kloster leben einige uralte philippinische Nonnen und vermutlich hat eine von ihnen das Herz gefertigt. (In dem Kloster habe ich zum ersten Mal benediktinische Tagzeitengebete gehört, trotz der dünnen Nonnenstimmen eine lange nachschwingende Erfahrung.)

Das älteste Stück ist der Rauschgoldengel. Er war schon immer da, mindestens fünfzig Jahre, vielleicht sechzig oder siebzig, und das Goldpapier hat sich überraschend gut gehalten. Nur die Krone ist ein bisschen zerknittert. Wie er einst in unseren Haushalt kam, kann er nicht berichten.