Einhundert Tage

Veröffentlicht: 23. Februar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Dinge | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Dinge, Mein kleines Museum 2 KommentareIm Herbst letzten Jahres hatte ich es ausprobiert, das 21-Tage-Projekt, und da es nahtlos in den Inktober überging, hatte ich am Ende sechs oder sieben Wochen lang Tag für Tag (meist Abend für Abend) gezeichnet oder gemalt. Sieben Wochen, das waren fünfzig Tage, die Hälfte von Hundert. Warum nicht das ganze Hundert voll machen?

Heute geht es los. Es ist ein Social-Media-Projekt (eine „Challenge“, dazu schreibe ich später mehr), länger als die meisten Projekte dieser Art; dafür mit großzügigen Regeln. Eigentlich mit nur einer Regel: mach hundert Tage lang etwas, das Du schon immer machen wolltest, und damit Du dranbleibst: Halte das Ganze so einfach wie möglich. Und zeige die Ergebnisse öffentlich, in einem Medium Deiner Wahl. (Klar, wir sind hier im Internet.) Die Initiatorin, Lindsay Thomas, hat ihre „Gemeinde“ in den letzten Wochen mit klugen und liebevoll ermutigenden Newslettern versorgt, es gab einen langen Vorlauf für die Planung.

Zuerst wollte ich das 21-Tage-Projekt vom Herbst fortsetzen, in langsamerem Tempo als seinerzeit meine Domestike-Kurse durchsehen (immer noch sehr verlockend). Am Ende siegte eine andere Idee, sie trägt die Überschrift „Mein kleines Museum“. Der Kern dieses Museums befindet sich in drei Schubladen – Außenstellen hat es in meiner gesamten Wohnung.

Dazu, es „so einfach wie möglich“ zu machen, gehört auch, abends rechtzeitig aufzuhören – morgen ist auch noch ein Tag, in diesem speziellen Fall der zweite von einhundert. So ist dieses Bild erst halbfertig, und ich zeige es heute ausnahmsweise zur Eröffnung der Aktion. Zu sehen ist darauf eine etwa sechzig Jahre alte Packung Würfelzucker, vermutlich das Gründungsobjekt der Sammlung. Was es damit auf sich hat und was diese vergilbte und etwas zerknitterte Packung alles zu berichten hat, erzähle ich, wenn ich das fertige Bild zeige.

Winterbilder

Veröffentlicht: 22. Februar 2025 Abgelegt unter: #uskschwerin, Allgemein, Alltag, Urban Sketching | Tags: Alltag, Mecklenburg, Pilze, Schwerin, Urban Sketching Ein KommentarNachdem die Schweriner Urban Sketchers im Januar im Innenraum der Schelfkirche gezeichnet hatten, trafen sie sich im Februar in der Dauerausstellung der Stiftung Mecklenburg, einem kleinen versteckten Museum im Schleswig-Holstein-Haus gleich um die Ecke. Dort versuchte ich mich in mehreren Anläufen an einer Porträtbüste der Luise von Mecklenburg-Strelitz, besser bekannt als Königin Luise von Preußen. Am Ende war ich so unzufrieden, dass ich keinen dieser Versuche hier zeigen mag, dafür eine mit lockerer Hand gezeichnete Tulpe auf dem Caféhaustisch bei der anschließenden Zusammenkunft.

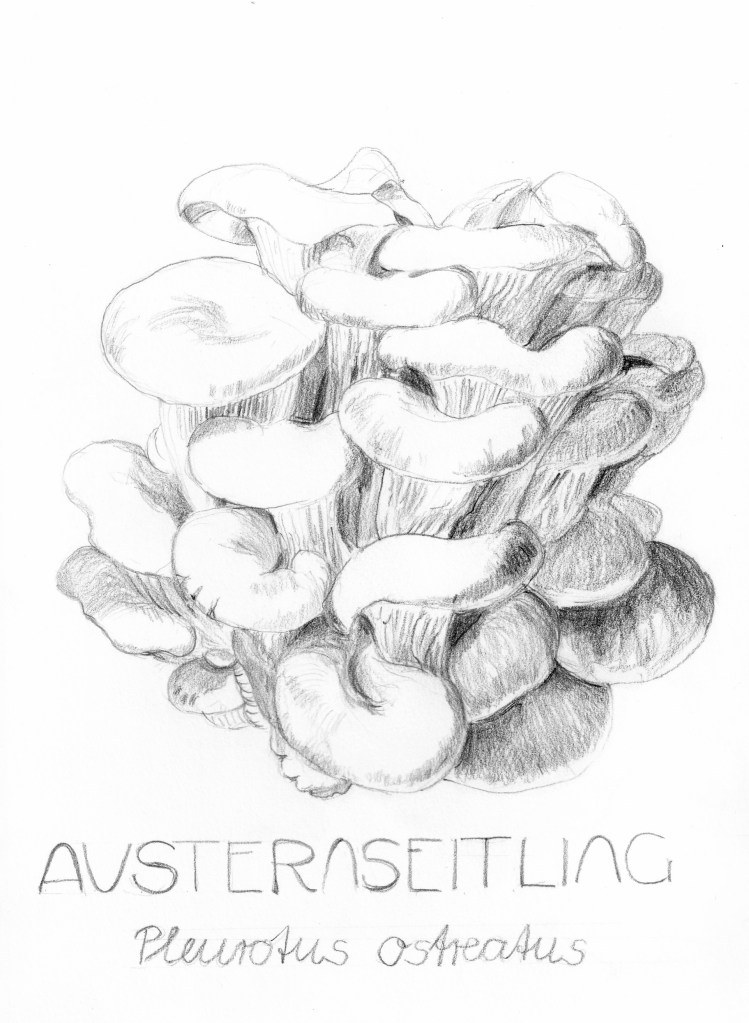

Auch die Pilzsaison habe ich nach drinnen verlegen können. Dank fertig präparierter Zuchtboxen ernte ich seit Weihnachten immer mal wieder eine Pilzmahlzeit. Austernseitlinge sind neben Champignons und Shiitake die weltweit meistgezüchteten Pilze und fruktizierten auf meinem Fensterbrett zwar mit etwas Verspätung, doch um so hübscher.

Es ist ein ganz und gar grafisches Motiv und lud zu einer Bleistiftzeichnung ein. Ich habe zu diesem Zeichenmaterial ein ambivalentes Verhältnis: Das Endprodukt erscheint mir oft etwas blass und ohne Kontrast oder farbliche Delikatesse – das Zeichnen selbst genieße ich sehr – ähnlich dem Zeichnen mit Buntstiften, das jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Es hat etwas Meditatives, Nicht-Herausforderndes, Niederschwelliges; genau das Richtige nach einem langen Arbeitstag.

Um Niederschwelligkeit und Herausforderungen (oder eben nicht) wird es auch in meinem nächsten Projekt gehen, das bereits morgen beginnt. Man darf gespannt sein …

Drachentöter

Veröffentlicht: 11. Februar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Urban Sketching | Tags: Drache, Heiliger, Lübeck, Mittelalter Hinterlasse einen KommentarLetzten Freitag hatte ich in Lübeck zu tun; anschließend nutzte ich, nicht zum ersten Mal, die Gelegenheit, im St.-Annen-Museum zu zeichnen. Erweitert um moderne Anbauten befindet sich das Museum in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Klosteranlage. Der Gebäudekomplex war um 1500 gebaut worden und erfüllte nur kurze Zeit den ihm zugedachten Zweck, dann kam die Reformation und alles wurde anders; die Backsteinmauern mussten verschiedene säkulare Nutzungen ertragen, Brände, Bombenangriffe …

Im zentralen Teil der Anlage, in den Räumen um Kreuzgang und Klosterhof sind spätmittelalterliche Gemälde und Schnitzereien ausgestellt. Lübeck war ein Zentrum der Produktion dieser künstlerischen Massenware. Einiges von dem, was Reformation, Kriege und zivile Katastrophen überstanden hat, findet sich im Annenmuseum: Altäre voller vergoldeter Wimmelbilder, rührende Guckkastenszenen hinter hölzernen Maßwerkvorhängen und der eine und andere schwertschwingende Heilige oder Erzengel.

Ich habe hier schon mehrmals gezeichnet; es ist selten viel Betrieb, reichlich Platz und man kommt den Objekten viel näher als in einer Kirche. Dieses Mal entschied ich mich für einen heiligen Georg, der in Lübeck Jürgen heißt und fast lebensgroß auf seinem Pferd sitzt, das Schwert gegen einen lächerlich kleinen Drachen erhoben. Während der Reformation hatte man die kostbare Figurengruppe rechtzeitig in Sicherheit gebracht, der große Lindwurm aber, zu schwer zum Transport, war dem Bildersturm zum Opfer gefallen und endete als Brennholz in den Herdfeuern der Wutbürger. Als die Zeiten sich beruhigt hatten, zogen Held, Pferd und Prinzessin (sie betet außerhalb meines Bildes) in eine kleinere Kapelle um und man gab ihnen das handlichere Tier bei.

Die Skulpturengruppe wirkt modern, nicht mehr gotisch; sie entstand um 1505, ihr Schöpfer, Henning von der Heyden, ist namentlich bekannt, auch das ein Hinweis auf die heraufziehende neue Zeit. Die Geschichte, die erzählt wird, ist noch die alte, eine Heiligenlegende samt Mission und Martyrium, der erst im Hochmittelalter eine Drachentöterlegende angestrickt worden war. Ich habe in den letzten zehn Jahren mehrere heilige Ritter beim Drachentöten gezeichnet, meine liebste Drachentöter-Geschichte aber ist die des „berufsmäßigen Helden“ Lanzelot. Der kommt in die sprichwörtliche Kleine Stadt, die sich mit ihrem Drachen längst arrangiert hat. Auch die Jungfrau, die er sich dieses Jahr ausgesucht hat, begehrt nicht gegen ihr Schicksal auf, und bald muss der Drachentöter selbst um sein Leben fürchten: Die Märchenparabel „Der Drache“ von Jewgenij Schwarz wurde über fünfzehn Jahre lang am Ostberliner Deutschen Theater gespielt und hat dafür gesorgt, dass ich zeitlebens für schlechtes Theater verloren war.

Erster Februar

Veröffentlicht: 1. Februar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Artist Journal, visuelles Tagebuch | Tags: Japan, visuelles Tagebuch, Weihnachten 2 KommentareHeute ist der erste Februar, im Garten blühen Schneeglöckchen und Winterlinge, und ich bin endlich damit fertig geworden, meine Weihnachtsgeschenke abzubilden. Es wollte mir scheinen, als hätte ich dieses Jahr besonders viele besonders ausgewählte Kleinigkeiten bekommen und ich freute mich sehr darauf, einen Teil davon auf einem Bild zu vereinen. Oder vielleicht gleich auf zweien?

Wie immer waren die Augen größer als der Magen und ich verkleinerte und verschob das Projekt. Die Briefe und Postkarten, handgemalt und -geschrieben, müssen in ihrem Karton auf die Gelegenheit warten, Teil einer gemalten Pinnwand zu werden. Und auch mit den hübschen und persönlich ausgewählten Dingen fing ich erst Ende Januar an – immer schön eines nach dem anderen zu beginnen, ist schließlich mein wichtigster Neujahrsvorsatz. (Genau genommen: der einzige.) Und so dauerte das Ganze; wenn ich alles um mich herum schön geordnet hatte (siehe Neujahrsvorsatz!) war es meist schon so spät, dass mir die Augen begannen zuzufallen.

Neben netten Kleinigkeiten wie Honig, Marmelade und Schokolade hatte ich gleich von mehreren Schenkenden Futter für meine Japansehnsucht bekommen – Tee, Gewürze, einen gezeichneten Reiseführer und – nicht zu übersehen – eine augenzwinkernde Winkekatze.

Die wird mir 2026 hinterherwinken, wenn ich endlich zu einer lange geplanten Japanreise aufbreche – bis dahin darf sie die Ostasien-Abteilung im Bücherregal vor Mäusen schützen.

Drei Reisende

Veröffentlicht: 12. Januar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Gouache | Tags: Gotik, Weihnachten Hinterlasse einen KommentarMache dich auf, Jerusalem, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.

Aus Jesaja 60, 1 – 6

Der Nahe Osten war schon in Römischer Zeit eine Krisenregion. Während Besatzung und Statthalterei anderswo fast lautlos vonstatten gingen, wehrte sich das jüdische Volk mit Guerillakämpfen und Aufständen, die im Jahr 70 blutig niedergeschlagen wurden. Die Stadt Jerusalem wurde einschließlich ihres Tempels zerstört, viele Überlebende verließen die Stadt, um nie wiederzukehren.

Etwa um die gleiche Zeit machten sich Anhänger des Jesus von Nazareth daran, aus den mündlichen Überlieferungen der langsam verstummenden Zeitzeugen zusammenhängende Texte, Evangelien (Evangelium heißt „Gute Botschaft“) zusammenzustellen. Vor dem Hintergrund der Katastrophe, die über das jüdische Volk hereingebrochen war, erinnerten sie sich der alten Prophezeiungen von Frieden, Reichtum, Glanz – und deuteten sie auf den Messias, den Christus, um. So kamen auch die „Sterndeuter aus dem Osten“ in die Erzählung von Jesu Geburt: „Heiden“ und „fremde Völker“ erkennen von Beginn an den neuen König, beten ihn an und „tuen ihre Schätze auf“.

Die christliche Legendenbildung entwickelte die Geschichte weiter – aus Sterndeutern wurden „Weise“ und später Könige, man einigte sich (in der Westkirche) auf eine Dreizahl und schließlich bekamen sie Namen: Caspar, Melchior, Balthasar. Da waren sie schon Heilige Könige, symbolisierten die drei damals bekannten Kontinente; es fanden sich Reliquien, die auf abenteuerlichen Wegen bis nach Köln gelangten. (Dort liegen sie immer noch, im Dreikönigsschrein des Doms.)

Am 06.Januar ist Dreikönigstag, das kirchenoffizielle Ende der weihnachtlichen Festzeit und in manchen, vorwiegend katholisch geprägten Bundesländern offizieller Feiertag. An einigen Orten ziehen als Sternsinger verkleidete Kinder von Haus zu Haus und bitten um Spenden für gute Zwecke. Im laizistisch-atheistischen, allenfalls noch evangelischen Osten meiner Randberliner Herkunft spielte dieser Brauch keine Rolle; ich lernte die königlichen Reisenden wie so vieles andere durch meine Beschäftigung mit dem klassischen Kanon der christlichen Kunst kennen.

Häufig ging es auf diesen Bildern märchenhaft zu, mit Palmen, Kamelen und Schätzen, die drei Herren kostbar und exotisch gewandet. So eine Art Bild wollte ich zuerst malen, ein bisschen naiv, wie eine Illustration für ein Märchenbuch, ein Gegenentwurf zu meiner kämpferischen Interpretation von „Mariä Lichtmess“ im vergangenen Jahr. Ich schaute mich nach Vorbildern im Netz um und blieb bei drei spätmittelalterlichen Holzskulpturen hängen. Sie sind etwa dreiviertel lebensgroß, sehr fein und realistisch gearbeitet (man schaue sich nur die Hände an!); eine ursprüngliche farbige Bemalung hat man entfernt.

Ich brauchte die Abendstunden einer ganzen Woche, um die drei in Gouache abzumalen. Ich fremdelte mit dem Material, musste auf viele schöne Details verzichten – und genoss am Ende die Zeit als eine der Betrachtung, ja, fast der Meditation. Abgebildet sind die drei Würdenträger nicht nur als sie selbst, sondern auch als Symbole für Erdteile und Lebensalter. Links ein Vertreter Afrikas, mit schwarzafrikanischen Gesichtszügen, einem als Turban um den Kopf geschlungenen langen Tuch, den Blick zum Himmel – dem Stern, dem sie alle drei folgen – erhoben. Er ist anscheinend der jüngste im Bund, im Gegensatz zu den anderen beiden hat er keinen Bart. (Die Gestalt des „Mohren mit Turban“ wird später, z.B. als Sarotti-Mohr, zu einer kolonialrassistischen Kitschgestalt werden.)

In der Mitte der „Mann in den besten Jahren“ mit vollem Bart, einer Krone über dem Fez-artigen Hut und einem Krummsäbel an der langen Goldkette – unter „Asien“ stellte sich der spätmittelalterliche Künstler etwas irgendwie „türkisches“ vor. Der Mann rechts von ihm ist mit Glatze und buschigen Augenbrauen als „Alter Mann“ gekennzeichnet; Mantel, Hut und Tasche weisen ihn als „europäischen“ Pilger aus, königliche Insignien fehlen ganz. Alle drei tragen seltsame Gefäße mit Stiel in den Händen (beim alten Pilger ist nur der Stiel übrig geblieben); wie ein Haus oder ein Trinkhorn gearbeitet dienten sie anscheinend der Aufnahme der mitgebrachten Kostbarkeiten.

Erstaunt stelle ich fest, dass die auf meiner Weihnachtspyramide gemächlich im Kreis gehenden drei Könige auch über fünfhundert Jahre später noch der gleichen Ikonographie folgen: Turban und zu recht nicht mehr gern gesehene schwarz-weiße Kulleraugen, Weihrauchbüchsen und hohe Hüte …

Zitronat

Veröffentlicht: 1. Januar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Gouache, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Gouache, Obst, Pflanzen, visuelles Tagebuch 2 KommentareWann habe ich das letzte Mal mit Zitronat gebacken? In den 1980ern und 90ern, als ich mit Früchtebrot und wochenlang gereiften Lebkuchenteigen experimentierte? Vermutlich. Stollen habe ich nie gebacken, auch keine Königskuchen – wozu sollte Zitronat sonst gut sein? Und woraus wird es eigentlich hergestellt? In der DDR, so lese ich, experimentierte man mit grünen Tomaten, um die teuer importierten Zitronen einzusparen, doch das ist eher eine Fußnote der Geschichte.

Nein, Zitronat wird nicht aus Tomaten hergestellt, sondern aus – man hätte es sich denken können – Zitronatzitronen, urtümlichen, durch Züchtung nur wenig veränderten Zitrusfrüchten. Aus Neugier habe ich mir bei einem Versand für exotische Früchte ein Kilogramm Zitronatzitronen mitbestellt – das sind zwei Stück, deutlich größer als normale Zitronen.

Die Früchte bestehen zu einem großen Teil aus Schale, man kann daraus Likör, Limonade oder eben Zitronat herstellen. Likör trinke ich nicht, auch für Limonade habe ich im Winter wenig Verwendung – also wird es wohl Zitronat werden. (Und was mache ich dann damit?)

Vorher wollten die Früchte allerdings noch abgebildet werden, und mit dieser Gouache-Skizze (15×15 cm) ist endlich auch die Kunstsaison wieder eröffnet. Im Herbst hatte über sechs Wochen lang praktisch täglich etwas gezeichnet, dann kam die Vorweihnachtszeit mit zahlreichen anderen Aktivitäten; viel mehr als ein paar Meetings-Kritzeleien brachte ich nicht zustande. Nach fast acht Wochen Pause will die Hand-Auge-Koordination wieder neu trainiert werden; das braucht etwas. Zwei überdimensionale Zitronen sind als Motiv da gerade einfach genug. (Die Entscheidung zwischen Gouache und Aquarell habe ich erst in letzter Minute getroffen, mit beidem hatte ich im Frühherbst aufgehört, um mich eher grafischen Techniken zu widmen – mal sehen, wie es weitergeht …)

Bei den Tauchern

Veröffentlicht: 17. November 2024 Abgelegt unter: #uskschwerin, Urban Sketching, visuelles Tagebuch | Tags: Mecklenburg, Schwerin Ein KommentarErinnert sich noch jemand an die Flaschenteufel aus Glas? Jene mundgeblasenen Hohlkörper, die man in eine mit Wasser gefüllte Flasche setzte und durch eine einen sanften Fingerdruck auf den Deckel zum Auf- und Absteigen bringen konnte? Gestern habe ich gelernt, dass auch menschliche Taucher sich eines ähnlichen Prinzips bedienen, um in die Tiefe und wieder hinauf zu kommen.

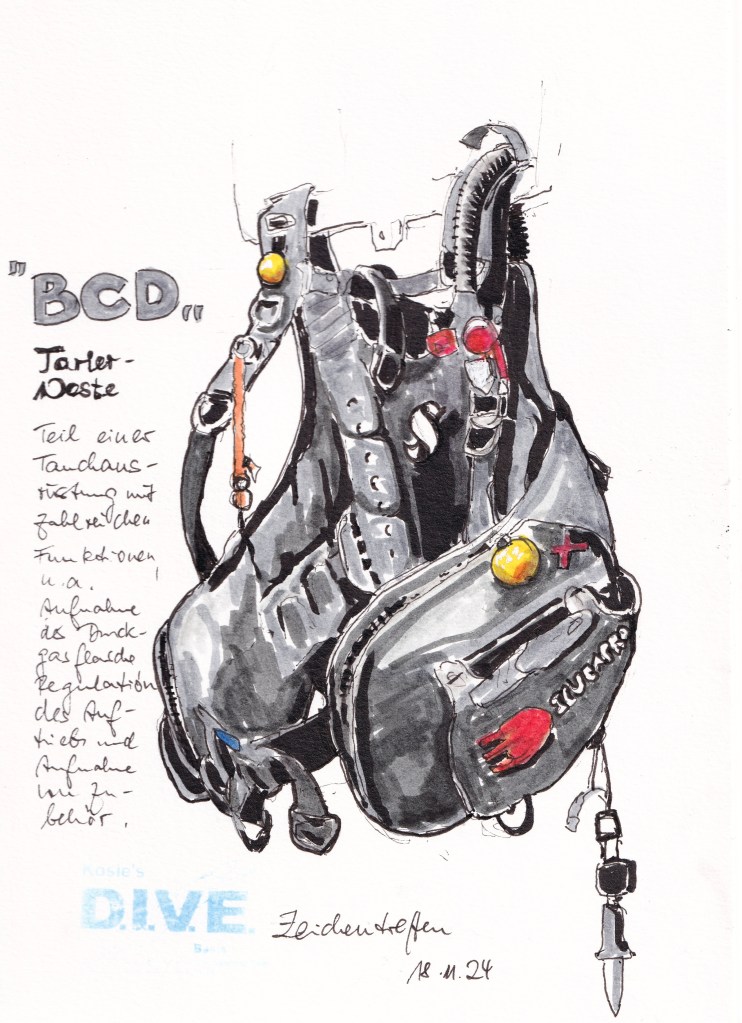

Bei unserem letzten Ausflug nach Raben Steinfeld hatten wir unsere Mittagseinkehr in der Nähe einer Tauchbasis am Schweriner See gehalten. Ab und zu kamen Taucher im vollen Ornat an dem kleinen Restaurant vorbei – so wurde die Idee geboren, einmal dort zu zeichnen. Während einige von uns sich winterfest gemachten Booten oder der umgebenden Natur widmeten, nahm ich das Angebot an, ein Stück der Taucherausrüstung zu zeichnen.

Dieses komplizierte und, ja, ein bisschen militärisch aussehende Gerät hat viele Funktionen. Es dient, ähnlich einem Rucksack, dem Tragen der Druckgasflaschen und es kann mit eben diesem Druckgas „aufgeblasen“ werden, um, wie bei unserem Teufelchen, für Auftrieb zu sorgen. Als Gegengewicht im wahrsten Sinne dienen Bleitaschen, die an den Seiten befestigt werden. So kann der Taucher durch den Luftgehalt der Weste – und notfalls durch Abwerfen von Blei – für die richtige Tauchtiefe sorgen. Dazu kommen diverse Bügel und Ringe, an denen verschiedene nützliche Dinge befestigt werden können. Das Messer, das auf dem Bild so dekorativ herunterhängt, hat seine eigenen Scheide, in der es sicher verwahrt ist.

Inktober 3 und Schluss

Veröffentlicht: 11. November 2024 Abgelegt unter: Allgemein | Tags: Inktober, Pilze Hinterlasse einen KommentarIch habe während des Inktober nicht nur mit Farbstiften geschummelt, sondern auch mit richtigen Tinten experimentiert, ganz altmodisch mit Tintenfass und Eintauchfeder. (Nein, mir waren nicht die Ideen ausgegangen, ich hatte einfach so viel Freude an meinen Pilzfunden.)

Auch klassische Kreuzschraffuren kamen immer mal wieder vor.

Und dann war er auf einmal vorbei, der Pilz- und Tintenmonat, und mit ihm der allabendliche Versuch, das Bild fertigzubekommen, bevor die Augen endgültig zufallen, die wochenendliche Überlegung, ob die Pilze nun eher bestimmt oder gezeichnet werden wollen, und natürlich leider auch die sich verbessernde Zusammenarbeit von Hand und Auge …

Inktober in Farbe

Veröffentlicht: 9. November 2024 Abgelegt unter: Alltag | Tags: Alltag, Artist Journal, Inktober, visuelles Tagebuch Hinterlasse einen KommentarJeden Tag ein kleines Bild zeichnen – für mich ist das eine echte Herausforderung, eine „Challenge“. Und dann auch noch monochrom! Wie die fastenden Mönche des Mittelalters Wassertiere zu Fischen erklärten und auf den Tisch brachten, fand auch ich eine Lösung: ich erklärte die schon erwähnten „Tuschestifte“ für zugelassen.

Das Ergebnis waren mehr oder weniger farbige „Tuschezeichnungen“:

Die „Walküre“ entstand nach einem Szenenfoto aus dem Film „Hagen im Tal der Nibelungen“, die Schweriner „Tuscherei“ ist eine Kreativwerkstatt, in der man selbst Keramik bemalen kann.