Tokonoma

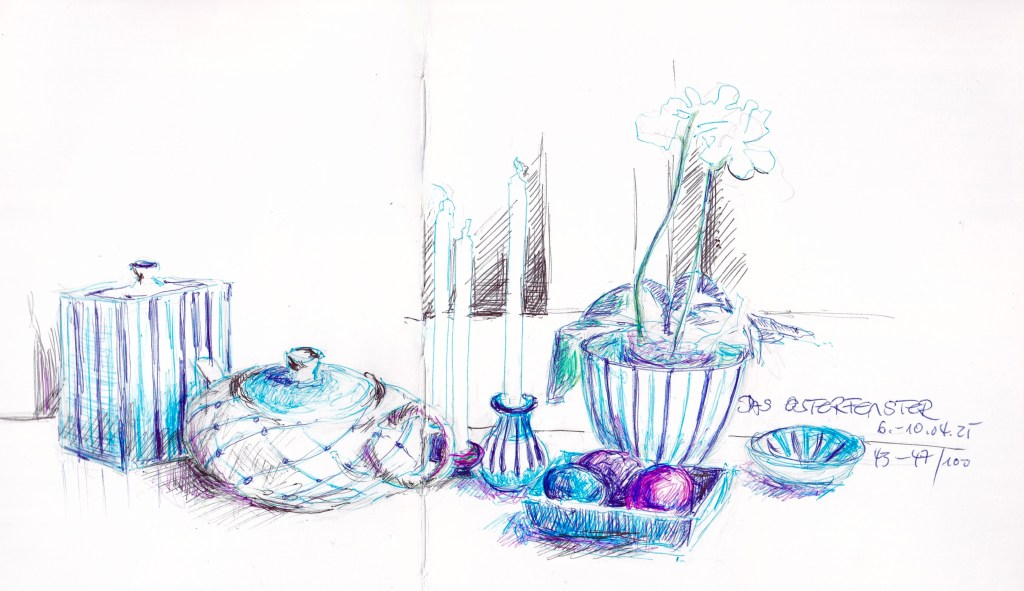

Veröffentlicht: 12. April 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Allgemein, Alltag | Tags: 100-Tage-Projekt, Bollhagen, Dinge, Mein kleines Museum, Ostern Hinterlasse einen KommentarEin Tokonoma ist eine Wandnische in einem traditionellen japanischen Raum, der mit Aufmerksamkeit für Details jahreszeitlich dekoriert wird. Auch in meinem Wohnzimmer gibt es eine Tokonoma: das breite Fensterbrett des einzigen Fensters. Nachdem die letzten spätwinterlichen Hyazinthen in ihren Gläsern abgeblüht hatten, wurde es dort Zeit für die Osterdekoration.

Was wäre besser dafür geeignet als blau-weiß gemustertes Bollhagen-Geschirr? Die Keramik mit den abwechselnd hell- und dunkelblauen Streifen ist ein Klassiker aus einer Keramikmanufaktur, die vor allem im Osten Deutschlands legendär ist.

Auf dieses Geschirr trifft in meinem Haushalt noch mehr als auf andere Gegenstände der Satz von Rolf-Ulrich Kunze zu:

.. dass alle uns umgebenden Dinge narrativ aufgeladen waren: ihre Geschichte seit ihrem Eintritt in unsere Familie war bekannt, gehörte zu ihnen und wurde immer wieder erzählt.

Kernstück des Arrangements ist eine Teekanne, deren Muster im Gegensatz zu den Blockstreifen ein zartes Gitternetz bildet. Diese Kanne gehört zu einem Teeservice, das ich am Ende meines Studiums in einer Greifswalder Kunstgalerie erwarb – eine fast unglaubliche Beute vor dem Hintergrund der DDR-Versorgungslage. (Und für eine Studentin mit 200 DDR-Mark eigentlich unbezahlbar, doch ich hatte gerade genau diese Summe zum Studienabschluss geschenkt bekommen.)

Die klassisch gestreiften Teile habe ich später im Laufe der Jahre gebraucht erworben; die Eier im Vordergrund stammen ebenfalls aus den 1980er Jahren und haben ihre eigene Geschichte, die auch noch erzählt werden wird.

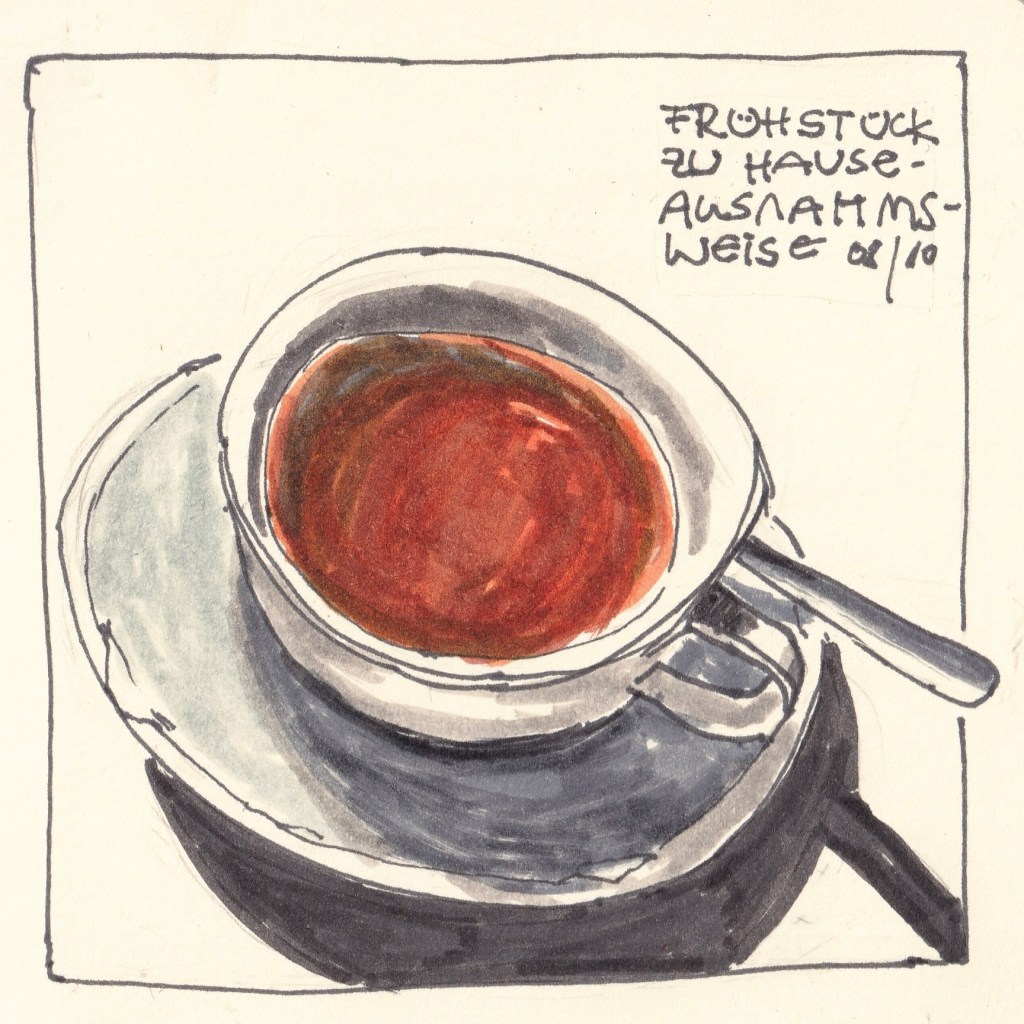

Gezeichnet habe ich das Blatt mit farbigen Kugelschreibern. Vor Jahren hatte ich in einer Bahnhofsbuchhandlung einen 10er Satz erworben, der zu einem treuen Begleiter für Sitzungskritzeleien geworden war. Übrig geblieben sind nur die wenigen Farben, mit denen ich hier gezeichnet habe. Die feinen und etwas nervös wirkenden Linien sind eine Art Gegenentwurf zur Erdschwere der Gouache des letzten Bildes geworden; abendliches Gestrichel einer ganzen, mich etwas ermüdet habenden Woche.

Heute ist Tag 49, morgen Halbzeit des 100-Tage-Projekts. Ich staune, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es gab zwischendurch vier oder fünf Tage, an denen ich gar nicht gezeichnet habe, sonst waren es wenigstens einige Striche. Da ich mir keinen zeitlichen Rahmen pro Bild gesetzt habe, ist es gut zu schaffen. Natürlich werden auf diese Weise am Ende der Aktion noch diverse Museumsobjekte ungezeichnet geblieben sein. (Fast habe ich das Gefühl, sie in ihren Schubladen und Schrankfächern mit den kleinen Füßen scharren zu hören – jedes Ding will das nächste sein, das drankommt.)

Keramik

Veröffentlicht: 1. April 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, #uskschwerin, Alltag, Dinge, Gouache | Tags: 100-Tage-Projekt, Dinge, Gouache, Mein kleines Museum Hinterlasse einen KommentarTonkrüge und -töpfe, überhaupt keramisches: davon gibt es in meinem Haushalt genug. Um genau zu sein: mehr als genug. Bäuerliche Gebrauchskeramik aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mischt sich mit moderner Salzglasurware, Erinnerungen an Osteuropa-Reisen mit Beutestücken von den Töpfermärkten der letzten dreißig Jahre …

Ich stellte drei Gefäße vor mich auf den Zeichentisch und wählte dazu erdnahe, handfeste Farben: Gouache. Gouache-Farben sind Deckfarben, die stumpf und manchmal etwas kreidig auftrocknen, und, anders als Acryl- oder Temperafarben, immer wasserlöslich bleiben. Ich hatte im letzten Sommer, angeregt durch zwei Domestika-Kurse, ein bisschen mit Gouache experimentiert, sie aber dann zugunsten von Tinten und Tuschen wieder zur Seite gelegt.

Ich nahm mir vor, mit nicht zu kleinem Pinsel zu arbeiten und hatte meine Freude an dem Motiv. Wieder einmal war ich erstaunt, wie anders sich diese deckenden Farben gegenüber den mir vertrauten Aquarellfarben verhalten. Nicht nur, dass nichts fließt und man helle Stellen nicht mühsam aussparen muss – das gesamte Mischverhalten ist ein anderes. Kaum ist ein bisschen Weiß im Spiel, verändern sich die Farbtöne, werden stumpfer, grauer, matter; Brauntöne gern auch ein bisschen rötlich. (Dass ich mir vor einem halben Jahr schon einmal ausführliche Farbkarten angelegt hatte, erinnerte ich erst, als ich fast fertig war.)

Erstaunt stellte ich fest, wie viele „bunte“ Töne meine braunen Töpfe „schluckten“ und immer noch braun blieben. Das brachte mich auf die Idee, ein bisschen mit den Farben herumzuspielen, um vertrauter mit ihnen zu werden.

Gedacht, getan zeichnete ich das das einfache Motiv schnell viermal aufs Blatt. Ich hatte mir vorgenommen, zuerst einmal die „bunten“ Töne etwas zu übertreiben (das ist das Kästchen links oben) und mich dann treiben zu lassen. Das Ergebnis wurde eine Überraschung: die Bilder ähnelten einander mehr, als ich beabsichtigt hatte. Keine krassen fauvistischen Dissonanzen, keine scharlachroten Hintergründe, keine düsteren Sepiatöne – mein Farb-Über-Ich hatte anscheinend eine ziemlich klare Vorstellung von Harmonie.

Da sind noch einige Überraschungen zu erwarten.

Aus dem Küchenschrank

Veröffentlicht: 23. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Alltag, visuelles Tagebuch | Tags: 100-Tage-Projekt, 80er Jahre, DDR, Dinge Hinterlasse einen KommentarDie Dinge auf diesem Bild stammen alle aus dem Küchenschrank meiner Mutter. Die Streichhölzer werden wohl in der Gerümpelecke hinter der Schiebetür gleich vornan gelegen haben, die Tütchen in einer Blechdose. (Blechdosen sind auch so ein Museumsthema …)

Die Streichhölzer waren ein so vertrauter Gegenstand, dass es mir unglaublich scheint, die letzten ihrer Art vor 35 Jahren benutzt zu haben. Die Schachteln kommen nun in eine andere Schublade, zu ihren neueren Geschwistern. (Nein, ich rauche schon lange nicht mehr, aber Kerzen gehen immer.)

Auch das Tütchen Vanillin-Zucker sah noch recht frisch aus, im Gegensatz zum Natron. Im Kleingedruckten auf der Rückseite las ich den kryptische Aufdruck „Rg G 03/82“. Gedruckt März 1982? Oder haltbar bis? (So wie das Tütchen aussah, hätte es auch von 1962 stammen können.) Die Eierfarben waren zeitlos, auch wenn sie ähnlich alt aussahen. Im Innern fanden sich zwei Färbeblättchen; ich werde sie zu Ostern ausprobieren.

Gezeichnet ist das Ganze mit einer Mischung aus Aquarellfarbe und Markern – und zwar in einem niegelnagelneuen quadratischen „Zeta“ des amerikanischen Herstellers Stillman&Birn. Ich habe schon drei angefangene Zeichenbücher – am Ende wollte ich doch ein eigenes „Projektbuch“ haben, schön zum Blättern, mit Platz für etwas Text (hier habe ich ihn abgeschnitten) und mit festem, glattem Multimedia-Papier. Ich hoffe sehr, dass es auch weiterhin erhältlich sein wird – bei den wenigen deutschen Händlern, die die Marke führen, waren nur noch ein paar Reste in ungebräuchlichen Formaten vorrätig. Am Ende kaufte ich es dann beim ungeliebten amerikanischen Giganten – und das Private ist, einmal mehr, politisch geworden.

Einhundert Tage

Veröffentlicht: 23. Februar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Dinge | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Dinge, Mein kleines Museum 2 KommentareIm Herbst letzten Jahres hatte ich es ausprobiert, das 21-Tage-Projekt, und da es nahtlos in den Inktober überging, hatte ich am Ende sechs oder sieben Wochen lang Tag für Tag (meist Abend für Abend) gezeichnet oder gemalt. Sieben Wochen, das waren fünfzig Tage, die Hälfte von Hundert. Warum nicht das ganze Hundert voll machen?

Heute geht es los. Es ist ein Social-Media-Projekt (eine „Challenge“, dazu schreibe ich später mehr), länger als die meisten Projekte dieser Art; dafür mit großzügigen Regeln. Eigentlich mit nur einer Regel: mach hundert Tage lang etwas, das Du schon immer machen wolltest, und damit Du dranbleibst: Halte das Ganze so einfach wie möglich. Und zeige die Ergebnisse öffentlich, in einem Medium Deiner Wahl. (Klar, wir sind hier im Internet.) Die Initiatorin, Lindsay Thomas, hat ihre „Gemeinde“ in den letzten Wochen mit klugen und liebevoll ermutigenden Newslettern versorgt, es gab einen langen Vorlauf für die Planung.

Zuerst wollte ich das 21-Tage-Projekt vom Herbst fortsetzen, in langsamerem Tempo als seinerzeit meine Domestike-Kurse durchsehen (immer noch sehr verlockend). Am Ende siegte eine andere Idee, sie trägt die Überschrift „Mein kleines Museum“. Der Kern dieses Museums befindet sich in drei Schubladen – Außenstellen hat es in meiner gesamten Wohnung.

Dazu, es „so einfach wie möglich“ zu machen, gehört auch, abends rechtzeitig aufzuhören – morgen ist auch noch ein Tag, in diesem speziellen Fall der zweite von einhundert. So ist dieses Bild erst halbfertig, und ich zeige es heute ausnahmsweise zur Eröffnung der Aktion. Zu sehen ist darauf eine etwa sechzig Jahre alte Packung Würfelzucker, vermutlich das Gründungsobjekt der Sammlung. Was es damit auf sich hat und was diese vergilbte und etwas zerknitterte Packung alles zu berichten hat, erzähle ich, wenn ich das fertige Bild zeige.

Inktober

Veröffentlicht: 7. November 2024 Abgelegt unter: Allgemein | Tags: Alltag, Dinge, Inktober, Montblanc, Pilze, Tiere 4 Kommentare„Inktober“ ist ein englisches Kofferwort aus „ink“ – „Tinte/Tusche“ und „October“. Der Inktober ist eine klassische „Challenge“ der heutigen Zeit – Menschen tun schwierige Dinge oder einfach solche, die neu für sie sind, einmalig oder mehrmalig, und berichten darüber in den sozialen Medien. Gelegentlich lesen wir von gefährlichen oder gar tödlichen Challenges – der Inktober zählt nicht dazu. Die Regel ist einfach: Zeichne täglich vom 1. bis 31. etwas mit „Ink“ und poste die Zeichnung online. Es gibt Themenlisten, viele Teilnehmende halten sich daran, doch es ist keine Pflicht. (Es gibt ohnehin keine Pflicht, keine Kontrollkommission und keine Sanktionen, wie auch?)

Mit der „Ink“ ist es nicht so einfach – das Wort bedeutet sowohl „Tinte“ (etwas, das man in Füllhalter füllen kann und das es in ganz verschiedenen Farben gibt) als auch „Tusche“ – tiefschwarz, hochpigmentiert und nur mit Pinsel, Eintauchfeder oder speziellen „Tuschefüllern“ zu verarbeiten. Mittlerweile werden allerdings auch im Deutschen spezielle Faserstifte mit permanenten Farben als „Tuschestifte“ bezeichnet.

Als es losging mit dem Inktober, hatte ich noch Urlaub. Ich begann mit einer klassischen Schwarz-Weiß-Zeichnung mit wenigen farbigen Akzenten (Bald würden sich die selbst auferlegten Regeln lockern.) Bis auf einige Pilzbilder blieben alle Bilder im gleichen Format, einem 12×12 cm kleinen Skizzenbuch mit leicht gelblich getöntem Papier.

Ich setzte mir meine Themen selbst und wählte meist Dinge oder Lebewesen, die ich direkt vor Augen hatte. Auch ein erster Pilz ist schon dabei – die Saison beginnt.

Dann war der Urlaub vorbei und ich wählte Motive zwischen Büroalltag und Zähneputzen.

(… und die Fortsetzung folgt.)

Nach Weihnachten

Veröffentlicht: 14. Januar 2024 Abgelegt unter: Alltag, Dinge, Herkunft, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Dinge, Engel, Weihnachten Hinterlasse einen Kommentar.. dass alle uns umgebenden Dinge narrativ aufgeladen waren: ihre Geschichte seit ihrem Eintritt in unsere Familie war bekannt, gehörte zu ihnen und wurde immer wieder erzählt. Das erschwerte es, sich von ihnen zu trennen und unterschied uns noch mehr von den Trägern der Wegwerfgesellschaft, denen vor allem eines fehlte: die Fähigkeit zum ‚Lesen‘ der Bedeutung der Dinge in ihrem Leben.

Rolf-Ulrich Kunze, Das halbe Jahrhundert meiner Eltern

Als kürzlich ein profilneurotischer Politiker den Weihnachtsbaum zum Teil der deutschen Leitkultur erklärte, lachte das halbe Land über ihn. Und wirklich: der Herr hat vermutlich weder an globalisierte Plastikbäume nach Disney-Art gedacht noch an die zahlreichen anderweitigen Bräuche rund um grüne Zweige, an Stechpalme, Mistel und Efeu … (Stammt der Herr nicht aus dem Sauerland, wo die ausgedehntesten Weihnachtsbaumplantagen Deutschlands beheimatet sind? Vielleicht hat er deshalb den Wald vor lauter Tannenbäumen nicht gesehen.)

Mitte Januar ist Weihnachten endgültig vorbei, die Wohnung ist einmal durchgelüftet und auf den Fensterbrettern stehen Hyazinthen und Amaryllis. Den Weihnachtsbaum habe ich am letzten Sonntag abgebaut, am Tag nach Epiphanias, und drei Schmuckstücke zum Zeichnen zurückbehalten.

Ich gebe es zu: der Echte-Kerzen-Strohsterne-Typ bin ich nicht. An meinem Tannenbaum darf es kitschig zugehen, altmodisch und naiv, was sich jenseits aller Logik gut mit den elektrischen Kerzen verträgt, die mein technikaffiner Großvater schon vor knapp hundert Jahren, kurz nach ihrer Erfindung, zum familiären Standard gemacht hatte.

Die Kugel mit dem geprägten Muster ist eine Erinnerung an den „Formost“-Laden, der vor etwa einem Jahr aus dem Schweriner Stadtbild verschwand und mit ihm drei Schaufenster voller Bollhagen-Geschirr, erzgebirgischer und Thüringer Weihnachtskunst. Sie stammt aus einer Thüringer Manufaktur, wo sie nach alten Mustern geblasen wurde.

Das Wachsherz kam aus dem Benediktinerinnen-Kloster „Maria Frieden“ am Obermain; es war der kleinste Gegenstand in dem Klosterladen und passte 2015 noch in meinen Pilgerrucksack. In dem Kloster leben einige uralte philippinische Nonnen und vermutlich hat eine von ihnen das Herz gefertigt. (In dem Kloster habe ich zum ersten Mal benediktinische Tagzeitengebete gehört, trotz der dünnen Nonnenstimmen eine lange nachschwingende Erfahrung.)

Das älteste Stück ist der Rauschgoldengel. Er war schon immer da, mindestens fünfzig Jahre, vielleicht sechzig oder siebzig, und das Goldpapier hat sich überraschend gut gehalten. Nur die Krone ist ein bisschen zerknittert. Wie er einst in unseren Haushalt kam, kann er nicht berichten.

Leporello, mal wieder

Veröffentlicht: 18. September 2022 Abgelegt unter: Alltag, Artist Journal, Dinge, Mixed Media, visuelles Tagebuch | Tags: Alltag, Dinge, Leporello, mixed media, Obst, visuelles Tagebuch 4 KommentareVor einigen Wochen sah ich mal wieder einen der hinreißenden Leporellos der Landschaftsarchitektin Martina Offenberg. Sie ist eine großartige Zeichnerin, die ihre Urban Sketches gern auf selbst gestaltete Leporellos zeichnet. Sie bereitet diese Papierstreifen als Collage aus unterschiedlichen Papieren und Stempeln vor, die unterwegs noch weiter ergänzt wird.

So etwas wollte ich auch machen! In vier Wochen habe ich Urlaub, und da wäre es schön, einen selbst gestalteten Leporello as Reisetagebuch mitzunehmen. (An fertig konfektionierten hatte ich schon zwei mal meine Freude gehabt – hier und hier) Ich beschloss einen Probelauf und sichtete meine sich als reichlich erweisenden Papiervorräte. Ich liebe die Resultate solcher Aktionen – wenn andere Leute sie angefertigt haben. Selbst bin ich darin ungeschickt; ich habe Freude an der Haptik der verschiedenen Aquarell- und Bastelpapiere, doch beim Schneiden und Kleben gab es erst einmal eine Menge Ausschuss.

Irgendwann war das Produkt fertig, zusammengeklappt hat es A6-Format. Ich hatte wild darauf los geschnippelt und geklebt, unterschiedlich Papiersorten gemischt, mit Aquarellgrundierung versehen und zusätzlich noch diverse Collage-Elemente vorbereitet.

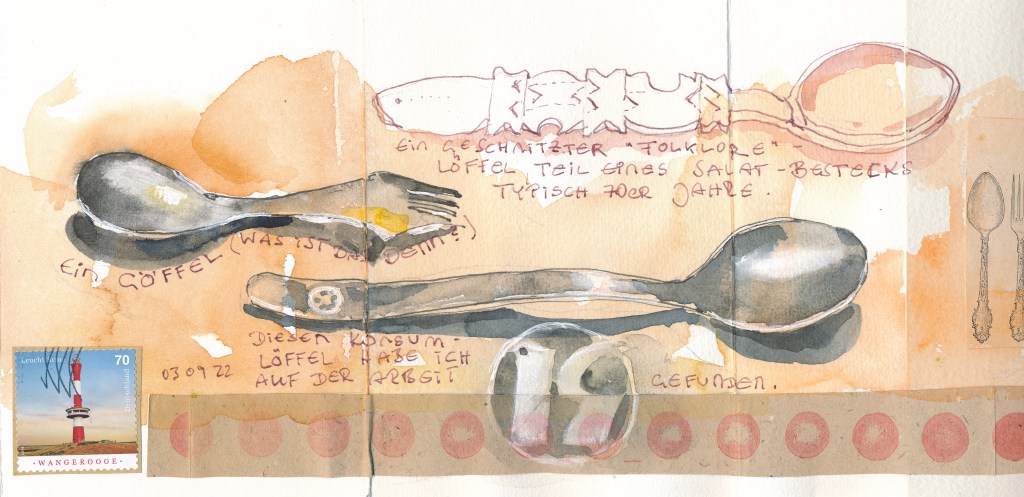

Als erstes schnitt ich eine kleine Skizze vom Mittagessen bei „Nordsee“ aus einem anderen Skizzenbuch aus und klebte sie ein – sie ist hier nicht zu sehen, nur der Leuchtturm kündet auf dieser Seite davon. Zu sehen sind drei besondere Löffel – am liebsten hätte ich „Eine kleine Geschichte von mir in sieben Löffeln“ erzählt und mich unendlich in den Assoziationen verloren, die die Dinge an unserer Seite auftun. Aber ich beschränkte mich erst einmal auf drei – mit Fortsetzungsoption.

Den „Göffel“ hat eine Freundin liegengelassen. Es ist ein superleichtes superhartes Objekt aus Titan, die Minimalistinnen-Variante des Besteckkastens für den Rucksack. Seltsamer Weise trägt er die Inschrift „Light my Fire“.

Der Suppenlöffel mit dem „Konsum“-Signet entstammt den unendlichen Tiefen der Besteckkiste auf meiner Arbeitsstelle (und ist inzwischen dorthin zurückgekehrt). Ein rauchender Schornstein und eine Sichel ergeben in typisch ostmoderner Ästhetik zusammen ein „K“ wie „Konsum“ (gesprochen Kónsumm) – dem Inbegriff des Lebensmittelgeschäfts in der DDR. (Das interessante Wurzeln in Lebensreform und Sozialdemokratie hat und in einem gemeinwohlorientierten Land wie der Schweiz z.B. als „volg“ überleben konnte.)

Der geschnitzte „Folklore“-Löffel kam durch einen der zahlreichen Osteuropa-Kontakte meiner Mutter in unseren Haushalt und hing viele Jahre als Dekoration in der Küche – mit einer dazu passenden Gabel als Salatbesteck. Ich hätte es gern benutzt, doch es ist klein und unhandlich, so wanderte es in eine Schublade, die „Mein Museum“ heißt und voll ist mit kleinen Dingen, über die ich – irgendwann einmal – schreiben möchte.

Am nächsten Tag saß ich am Schweriner Marienplatz und versuchte mich – gleich mit Füller – an einer kleinen Stadtansicht. Über die Dachsilhouette und ein paar Oberleitungen der Straßenbahn kam ich nicht hinweg, so dass ich das Ganze abends mit drei Äpfeln übermalte.

Das hätte ich vermutlich in einem konventionellen Skizzenbuch nicht getan, doch die Anmutung von Collage, die dem ganzen Projekt eigen ist, machte es möglich. Wie immer nimmt die locker aufgebrachte Grundierung die Angst vor dem leeren Blatt, macht munter und mutig. Es liegt darin auch die Gefahr, Lockerheit mit Schlampigkeit zu verwechseln und die Struktur zu verlieren. So hat mich dieses Probe-Projekt bis heute schon gelehrt, es nicht zu übertreiben mit „Mixed media“, nicht zu viele unterschiedliche Papiersorten und Collageelemente zu verwenden – zumal die einem auf Reisen sowieso in reicher Zahl in Form von Eintrittskarten, Prospekten, Zuckertüten & Co. zufallen.

Am Tag nach den Äpfeln bin ich zu mal wieder zu einer Dorfkirche über Land gefahren: Fortsetzung folgt.