Von Gläsern und Deckeln

Veröffentlicht: 16. März 2025 Abgelegt unter: #dothe100dayproject, Alltag, visuelles Tagebuch | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag Hinterlasse einen KommentarAls ich gerade mit den Hyzinthenvasen fertig war, traf ein Paket von Ebay ein, es enthielt vier alte Vorratsgläser. Ich habe schon einige von der Sorte; der Grundstock der „Sammlung“ stammt aus der Küche meiner Mutter, Erstbezug 1964. (Das Jahr kennt man schon von der Packung Würfelzucker.) Sie haben einen Umzug und die Auflösung ihrer Wohnung vor einigen Jahren überlebt; ich fand sie wieder, als ich begann, mit nachhaltiger Vorratswirtschaft zu experimentieren.

Das ging so weit, dass ich meine eigene Sojamilch und daraus Tofu herstellte – das Ergebnis übertraf alle käuflichen Produkte, war jedoch doch vom Aufwand durch nichts zu rechtfertigen. Also stellte ich diese und ähnliche Versuchsreihen wieder ein – was davon blieb, waren die Vorratsgläser für die verschiedenen Mehle, Hülsen- und Trockenfrüchte, die sich in meinem Haushalt tummeln.

Die Gläser fassen etwa einen Liter und schmiegen sich durch ihre viereckige Form hervorragend in den Vorratsschrank. Sie waren Teil vieler Einbauküchen in den ersten DDR-Neubaublöcken ab etwa 1958, Küchen, denen man noch die Verwandtschaft mit der legendären Frankfurter Küche ansah – Schiebetüren und Linoleumarbeitsplatten prägten das Bild, die Aluminiumschütten waren durch waagerecht angebrachte Vorratsgläser ersetzt worden.

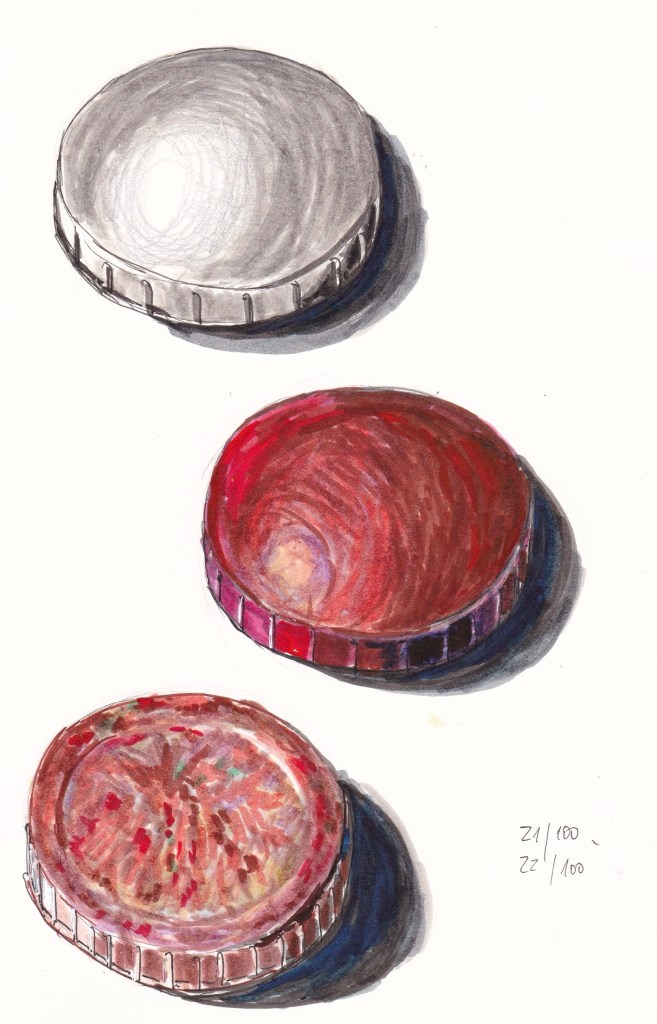

Die Markierung 14/100 zeigt an, dass ich mit der Zeichnung am vierzehnten Tag meines Projekts begonnen habe – gebraucht habe ich bis zum neunzehnten. Es ist eine puristische Bleistiftzeichnung, die mir sowohl geeignet schien, die raue Oberflächenstruktur einzufangen, als auch, dies über den Zeitraum einer ganzen Woche auszudehnen. Zwischendurch wurde mir schon mal langweilig, so dass ich beschloss, den farbigen Deckeln der Gläser mit den aus der Inktober-Zeit vertrauten Markern zu Leibe zu rücken. Das ging bedeutend schneller.

Die Gläser bekamen augenscheinlich über die Jahre verschiedenfarbige Deckel – ein typisches DDR-Phänomen: man arbeitete mit dem, was man hatte. Und das war mal weiß, mal grau, mal weinrot oder eben auch typisch Bakelit-marmoriert. Bakelit ist ein früher Kunststoff, meist rot/braun/marmoriert oder schwarz wie alte Telefone oder Toilettenbrillen. Die letzte schwarze Toilettenbrille habe ich allerdings nicht im Osten Deutschlands gesehen, sondern im tiefsten Herzen der alten Bundesrepublik, in einer Zeitkapsel auf dem Bonner Venusberg, 2014 … Ob die alte Mensa von 1958 dort noch immer unsaniert ist?

Raffinade

Veröffentlicht: 24. Februar 2025 Abgelegt unter: Alltag, Mixed Media | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Alltag, Mein kleines Museum Hinterlasse einen KommentarDie Packung Würfelzucker ist ziemlich genau sechzig Jahre alt. Ich fand sie, wo man solche Dinge findet, beim Renovieren im obersten Fach des Küchenschranks; dort hatte sie hinter Geschirrtüchern als eiserne Reserve überdauert. Das war um die Jahrhundertwende, die DDR schon seit zehn Jahren Geschichte und eine 35 Jahre alte Zuckerpackung schon ganz schön alt. So legte ich sie in eine Schublade und dachte: solche Dinge werden sich noch mehr finden, und wenn sie klein genug für die Schublade sind, hebe ich sie auf.

Inzwischen sind es drei Schubladen, deren Inhalt ich vorhabe in den nächsten Wochen hier auszubreiten. Ich habe schon ein bisschen vorsortiert, ahne schon, was mich erwartet und in welchen Schachteln, Dosen, Kellerschränken und Koffern noch mehr interessante Gegenstände schlummern. Minimalismus ist nicht meine Stärke, ich lasse mir gern von den mich umgebenden Dingen die Welt erklären.

So auch von diesem Würfelzucker. Die Packung ist zwischen 1964 und 1967 hergestellt, „MDN“ steht für „Mark der Deutschen Notenbank“ und wurde nur in diesen drei Jahren verwendet; danach hieß es schlicht „M“ für „Mark der DDR“. Abgepackt worden war der Zucker in den historischen Werkhallen der späteren „VEB Zuckerraffinerie Rositz“, in denen einst, im Baujahr 1871, die erste elektrische Firmenbeleuchtung Deutschlands erstrahlt war. Und die, mittlerweile unter Denkmalsschutz, immer noch stehen, obwohl dort natürlich schon lange kein Zucker mehr abgepackt wird – und die Sache mit dem Volkseigentum sich auch schon seit längerem erledigt hat.

Einhundert Tage

Veröffentlicht: 23. Februar 2025 Abgelegt unter: Allgemein, Alltag, Dinge | Tags: 100-Tage-Projekt, 60er Jahre, Dinge, Mein kleines Museum 2 KommentareIm Herbst letzten Jahres hatte ich es ausprobiert, das 21-Tage-Projekt, und da es nahtlos in den Inktober überging, hatte ich am Ende sechs oder sieben Wochen lang Tag für Tag (meist Abend für Abend) gezeichnet oder gemalt. Sieben Wochen, das waren fünfzig Tage, die Hälfte von Hundert. Warum nicht das ganze Hundert voll machen?

Heute geht es los. Es ist ein Social-Media-Projekt (eine „Challenge“, dazu schreibe ich später mehr), länger als die meisten Projekte dieser Art; dafür mit großzügigen Regeln. Eigentlich mit nur einer Regel: mach hundert Tage lang etwas, das Du schon immer machen wolltest, und damit Du dranbleibst: Halte das Ganze so einfach wie möglich. Und zeige die Ergebnisse öffentlich, in einem Medium Deiner Wahl. (Klar, wir sind hier im Internet.) Die Initiatorin, Lindsay Thomas, hat ihre „Gemeinde“ in den letzten Wochen mit klugen und liebevoll ermutigenden Newslettern versorgt, es gab einen langen Vorlauf für die Planung.

Zuerst wollte ich das 21-Tage-Projekt vom Herbst fortsetzen, in langsamerem Tempo als seinerzeit meine Domestike-Kurse durchsehen (immer noch sehr verlockend). Am Ende siegte eine andere Idee, sie trägt die Überschrift „Mein kleines Museum“. Der Kern dieses Museums befindet sich in drei Schubladen – Außenstellen hat es in meiner gesamten Wohnung.

Dazu, es „so einfach wie möglich“ zu machen, gehört auch, abends rechtzeitig aufzuhören – morgen ist auch noch ein Tag, in diesem speziellen Fall der zweite von einhundert. So ist dieses Bild erst halbfertig, und ich zeige es heute ausnahmsweise zur Eröffnung der Aktion. Zu sehen ist darauf eine etwa sechzig Jahre alte Packung Würfelzucker, vermutlich das Gründungsobjekt der Sammlung. Was es damit auf sich hat und was diese vergilbte und etwas zerknitterte Packung alles zu berichten hat, erzähle ich, wenn ich das fertige Bild zeige.